【漫画家のまんなか。vol.24 竹本泉】「微妙にずらした視点で日常を描く」漫画家・竹本泉が描く、唯一無二の不思議な世界

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。今回のゲストは、SFやファンタジーを下敷きにした作品で、根強いファンを持つ漫画家・竹本泉先生です。

竹本泉先生は、1981(昭和56)年に「なかよし」(講談社)でデビュー。少女漫画家として活躍後、ポップでかわいらしいキャラクターを成年漫画やゲームのインタラクティブ・コミックに持ち込んで、独自の作品世界を築き上げています。

竹本作品のほとんどが“日常”を舞台にしたものですが、微妙にずれた視点から描かれる物語は読者を不思議な世界へと引き込みます。その作風の原点は、竹本先生が中学生時代に読みふけった SFやファンタジーの小説にあったと言います。少年時代の漫画との出会いからプロデビュー後の画業、そしてこれからの展望までをお聞きします。

▼竹本泉

1959年、東京都生まれ。日本大学経済学部卒業。和田慎二『銀色の髪の亜里沙』の影響で漫画を描き始める。

1981年、第21回なかよし・少女フレンド新人まんが賞佳作を受賞した『夢みる7月猫(ジュライキャット)』を「なかよし」に発表しデビュー。同誌連載のSFラブコメディ『あおいちゃんパニック!』で人気を博す。その後成年漫画誌等にも活躍の場を広げ、『ねこめ~わく』など独自の作風の漫画でファンを獲得。

1986年に『あんみつ姫』(倉金章介)がテレビアニメ化された際には、同作のリメイク漫画を「なかよし」に連載したほか、近年もゲームのキャラクター・デザインを手掛けるなどメディアミックスに多数参加。

2025年放送予定のテレビアニメ『アポカリプスホテル』ではキャラクター原案を担当予定。

『冒険ガボテン島』が好きだった少年時代

私の漫画との出会いは、小学校低学年の頃だったでしょうか。『冒険ガボテン島』をお描きになっていた久松文雄先生のお宅にうかがったことがありました。当時の私は「週刊少年サンデー」(小学館)や「週刊少年マガジン」(講談社)、「週刊少年キング」(少年画報社)などを読んでいました。中でも、「週刊少年サンデー」で連載されていた『冒険ガボテン島』がお気に入りだったんです。

今では考えられないことですが、昔は雑誌や単行本の中に、漫画家の先生方の個人情報が掲載されているものがありました。“ファンレターの送り先”という目的での掲載だったと思いますが、実に大らかな時代だったんですね。私が初めて漫画の描き方を学んだのは、秋田書店の漫画入門書『マンガのかきかた』という本でしたが、この本で久松先生のご連絡先を知った僕は、お電話して先生をお訪ねしたんです。サインをいただいて、とても嬉しかったのを覚えています。

もちろん*テレビアニメ版の『冒険ガボテン島』も見ていました。漫画とアニメの二つの世界で活躍されていた久松文雄先生。雑誌に掲載されていたインタビューか何かで拝見しましたが、漫画執筆時は寝る間も惜しんで机に張りついていらっしゃったそうです。それが終わるとアニメ制作会社の

TCJ(現・エイケン)に出かけて、原画を描いたり、キャラクターのデザインをする――というような、八面六臂(はちめんろっぴ)のご活躍をされていたのでしょう。

(*テレビアニメ版の『冒険ガボテン島』=豊田有恒・久松文雄原作、1967〈昭和42〉年放映)

昔の漫画家の先生たちは、よくそんなことができたものだと感心してしまいます。もっとも当時の私は、漫画がどうやって描かれるかについては、あまり興味がなかったようです。雑誌の漫画もテレビのアニメも、漫画家の先生が一人で全部描いていると思っていました。子どもの頃のことですから、業界のことを知る由もありませんでした。

中学生で経験した漫画との別れ、そして再会

石森(現・石ノ森)章太郎先生の漫画も好きでした。私が小学5、6年生の頃と言うと、『怪奇ハンター』や『ブルーゾーン』あたりをお描きになっていたと思います。ただ『リュウの道』のあたりになると、劇画を意識されたのか絵がリアルになりました。元々漫画調の石森キャラが好きだった私です。ことに『仮面ライダー』が始まると、自分の好みとは少し違うことに気づかされたんですね。

私が子どもの頃は、“中学生になったら、漫画は卒業しろ”と言われていたものです。私の場合、親から言われたわけではありませんが、自分から漫画を卒業しています。弟や妹がいたため、アニメや特撮は一緒に見たりしていましたが、漫画を見ない時代が中学1年生から3年間続きました。

私はその間に本を読むことを覚えたと言ってよいかもしれません。学校図書館のものを、ジャンルにこだわらず何から何まで読んでいます。そのくらいの時期って、活字だったら何でも面白いんですよ。ただ、子ども向けにリライトされていた『カラマーゾフの兄弟』(ドストエフスキー)だけは、読み進むことができませんでした。「分かりやすく書かれているのに」と思いながらも読めなくて、その頃から私はSFやミステリーに傾斜していきました。

SFは中学生になった頃から読み始めています。最初はアシモフやクラークあたりの入門的名作ですね。ところが中学3年生ぐらいになって、創元推理文庫「火星シリーズ」(東京創元社)などで有名なエドガー・ライス・バローズにはまってしまいました。当時、早川書房も

SF文庫を出し始めていましたが、これがスペース・オペラを山のように収めた文庫だったんです。それに洗脳されたわけではありませんが、*「ペリー・ローダン」シリーズも読み始めています。

(*「ペリー・ローダン」シリーズ=1961〈昭和36〉年にドイツで刊行が開始された世界最長のスペース・オペラ「宇宙英雄ペリー・ローダン」のこと。複数作家によるリレー形式の小説シリーズ)

こんな風に過ごした中学生時代ですが、その終わり頃には衝撃的な出会いが待っていました。それは中学を卒業した春休みのこと。妹が買っていた「別マ」こと「別冊マーガレット」(集英社)の中に、和田慎二先生の『銀色の髪の亜里沙』を見つけたのです。主人公の少女・亜里沙は、仲の良かったクラスメイトに吐竜窟(とりゅうくつ)という奈落に落とされ、さらに会社の乗っ取り計画から両親を殺されてしまいます。彼女は命を懸けた脱出行に成功しますが、ショックで髪の毛が銀色になってしまうんです――。この作品を読んでショックを受けた私は、妹に「後編が載る次号の『別マ』は自分が買う」と宣言しています。実はこの作品には、下敷きになったお話があります。アレクサンドル・デュマの『モンテ・クリスト伯』を元にした『巌窟王』ですが、私はこの物語が好きだったので、和田先生がどういった結末にするのかが気になったんです。

『銀色の髪の亜里沙』を読んで以来、「こういう漫画もあるのか」と改めて少女漫画に注目するようになりました。私が高校生になったあたりでしょうか。萩尾望都先生が「別冊少女コミック」(小学館)に連載されていた「ポーの一族」シリーズに夢中になっています。 SFには“文法”があるのですが、そのことをよく心得た描写は、女性はもちろん男性ファンをも魅了しました。『小鳥の巣』は「ポーの一族」シリーズの中でもミステリアスな一編ですが、ラストがとても印象的で「よく分からないけど面白い」と衝撃を受けました。「少女漫画界がスゴイことになっている」と思い、夢中になって少女漫画を読むようになりました。

大学の長期休暇を使って漫画に挑戦

私が漫画を描き始めたのは、大学生になってからです。そのきっかけを作ってくれたのが、鈴木光明先生の『少女まんが入門』(白泉社)という本でした。そこにはストーリー漫画の描き方が懇切丁寧に書いてありました。私はそれを読んで、その通りにネームを作って絵を描き、ペン入れをしました。

それまでの私と言えば、絵を描くことはしていても、ストーリーを作る気になれずにいたんです。というより、どうやってストーリーを作って良いのか分かっていなかったということでしょう。だけど大学って実は休みが多い。夏休みは2か月超、春休みにしても2か月近くあります。 2か月あれば漫画を1本描けると思いました。当時、少女漫画の各誌に「まんがスクール」という読者の投稿コーナーがありました。ストーリー漫画の部門では、投稿の規定ページ数は大体16ページくらい。それぐらいなら2か月あれば描けると思ったのです。

なぜ少女漫画誌への投稿だったのかというと、少年漫画誌の新人漫画賞の募集は年に1回か2回程度しかありません。それに比べて少女漫画誌の方は、「まんがスクール」で毎月募集していたんです。投稿作品は添削してすぐに返却してくれて、さらに点数をつけて誌上で発表もしてくれました。ここに投稿したら、自分の実力も分かると考えたのです。

最初は「別マ」に送って、その後で「花とゆめ」「LaLa」(以上、白泉社)に投稿しています。投稿すると複製原画や漫画スケール、特製原稿用紙などがもらえました。私は複製原画がすごく欲しかったので、いろいろな少女漫画誌の「まんがスクール」に投稿しました。特に「なかよし」(講談社)では結構上位に入って賞金をいただいて、「なかよし」専用原稿用紙をもらったりしています。

投稿を続けるうちに、私は大学3年生になっていました。その頃にはペンにも慣れて、描くスピードも上がってきました。最初は「なかよし」への投稿は郵送していましたが、私が通っていたのは日本大学の経済学部。「なかよし」の編集部がある講談社の最寄り駅は有楽町線の護国寺で、通学の途中にありました。郵送代を節約するため、「なかよし」編集部に電話で予約を取って、大学に行く途中で持ち込み、さらにその場で批評してもらうようになりました。

それから1年後。私が大学4年生になると、担当さんからあやふやに「プロになる気があるか」と聞かれました。「できますかねえ?」と私が答えると、「じゃあ、漫画賞に出すから」と言われました。「なかよし」の「まんがスクール」は毎月あるのに加えて、年に2回の「なかよし・少女フレンド新人まんが賞」があったのです。

「なかよし」デビュー秘話

私のデビュー作となったのが『夢みる7月猫(ジュライキャット)』という作品です。「なかよし」編集部に持ち込んだものが、「なかよし・少女フレンド新人まんが賞」に回されたもので、これが佳作となってデビューとなりました。

この作品、実は私が教育実習中に雑誌に掲載されています。社会科の教員免許を取るため、近くの中学校で実習を受けていたのですが、私の入賞は学校でもちょっとした話題になりました。実は受賞作については、編集部から「とりあえず賞はあげるが、雑誌掲載はしない」と言われていました。漫画界の変化は速いもの――私の絵柄は、当時でも既に「ちょっと古い」と評価されてしまったようなのです。それが一転掲載となったのは、「たまたまページが空いたから」だと聞きましたが、とても嬉しかったです。この作品のタイトルは、本当は『夢見る 6月猫』だったのですが、掲載号が7月発売の8月号に決まったので『夢見る7月猫』になっています。デビューしてしばらくは、本の発売の2か月前、締め切りの1か月前に仕上げていたので、季節のズレが出ないように苦労しました。

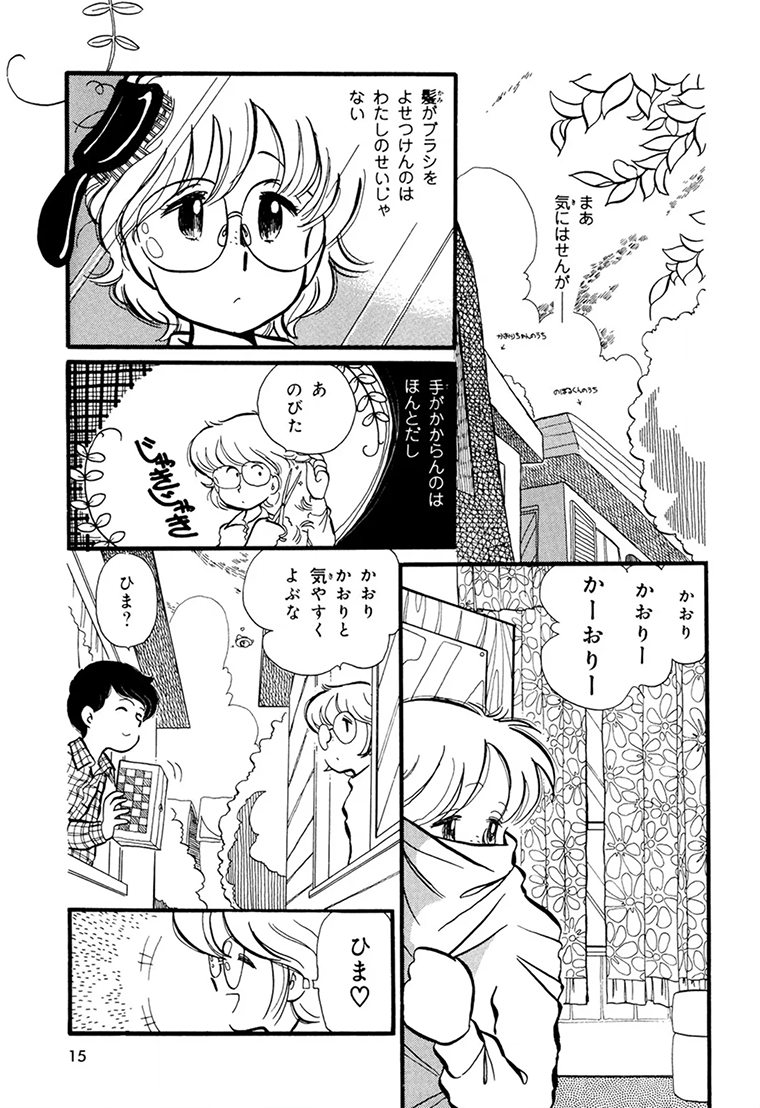

「なかよし」本誌での初連載は『パイナップルみたい♡』という作品です。今は人気となっている“眼鏡っ娘”と年下の男の子とのラブコメディですが、当時の少女漫画では、あまり描かれていなかったタイプのキャラクターかもしれません。「時代を先取りしていた」と言う人もいますが、ただ私が“眼鏡”と“ソバカス”と“くせっ毛”という設定が好きだったから描いただけです。主人公二人の家は隣り合っていて、チェスをするため窓越しに行き来を繰り返します。当時私が住んでいた家が建売住宅で、隣家との距離が近かったんです。「これなら、窓を越えて来られるな」と思って設定に取り入れました。

私は男性ですので、女性作家のように女の子を描けないという苦労がありました。ことに『パイナップルみたい♡』のようなラブコメは大変です。女の子の性情がよく分からないから、むしろ“変化球”で行くしかないと思いました。自分が好きなチェスのうんちくを盛り込んだり、少女漫画としてはちょっと風変わりな漫画に仕上がっているかもしれません。

『パイナップルみたい♡』©IZUMI TAKEMOTO

半歩ずらしたネームで、独自の作風を見つける

『パイナップルみたい♡』の連載前に、何作か読み切り作品を描きましたが、その間に“視点を微妙にずらす”ことを覚えています。単行本『夢みる7月猫(ジュライキャット)』に収録されていますが、『ふりむけば☆べっかんこ』という作品。このネームでコツを掴んだ気がします。 1歩大きくずらすのではなく、半歩ほどずらしたネームでした。「なかよし」の読者は年齢的に少し低かったので、分からない人もいたかもしれません。担当の編集者さんが理解してくれたこともあって、私の微妙な作風ができ上がっていったと思います。

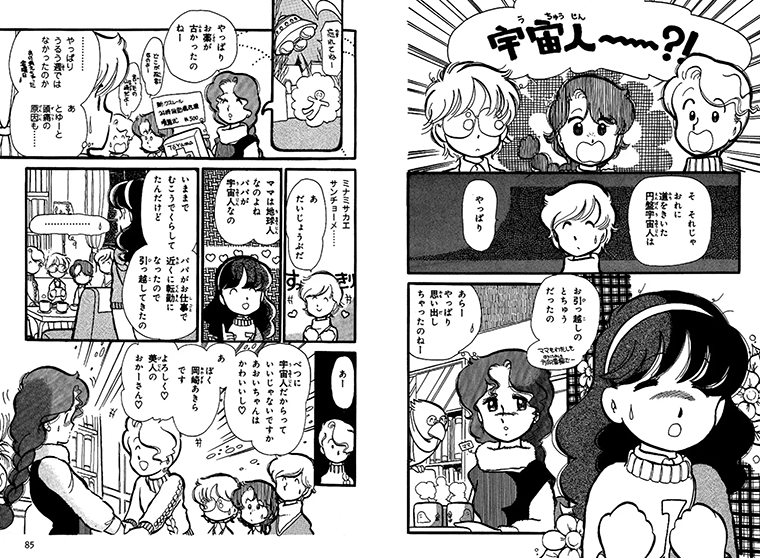

ちょうど漫画界に、新しい風が吹き始めていました。読者が劇画調のリアルな作品に飽き始めて、新しい作品を求めていたんですね。私の微妙な“ズレ”を編集長も面白がってくれたため、『あおいちゃんパニック!』という作品を描くことになりました。主人公の早川あおいは、高重力の惑星から来た宇宙人の父親と、地球人の母親を持つ少女です。彼女が中学校に転校してきたことで騒動が巻き起こります。「なかよし」での連載でしたが、男の子もかなり読んでくれました。サイン会をすると、最初は 100人中数人の男の子が混じっているくらいでしたが、その後、その割合がどんどん増えていきました……。読者は『あおいちゃんパニック!』を“SFラブコメディ”と言ってくれました。

私は、続く連載作品の『魔法使いさんおしずかに!』でファンタジーに挑戦しています。今でこそファンタジーは人気ジャンルとなっていますが、当時の漫画界ではまだ認知を得られていませんでした。少女漫画では、中山星香先生がお描きになっていたぐらいで、他の作家の作品はファンタジーというよりメルヘンと言ってよいものでした。『魔法使いさんおしずかに!』の主人公・スウは、隣家に住む仙女・エリーの力で兎に乗り移りますが、そこで銀行強盗を企む魔法使いたちがいることを知ります――。

SFに“文法”があるのは先述の通りですが、ファンタジーにも“文法”があります。『魔法使いさんおしずかに!』は、きちんとその文法に則って描いたつもりです。“魔法使い”と言うと、ホウキに乗って空を飛ぶ――というのがよくあるお話。それが銀行強盗をやるというところがポイントです。視点をワザとずらしているわけですが、一応はファンタジーとして辻褄が合うような描き方をしています。このあたりの発想は、早川書房のファンタジーレーベル、ハヤカワ文庫 FTを読んでいた甲斐があったと思いますね。

学生時代――中学、高校、大学と、SFやファンタジーを読みまくっていましたが、「漫画家になっても、役に立たない」と長年思っていたんですね。当時の漫画界では、SFもファンタジーも描く場所がなかったからです。私は「SF、ファンタジーを描きたい」と思って読んでいたわけではありませんが、でも読んでいたおかげで SF、ファンタジーの文法を把握できたと思います。

『あおいちゃんパニック』©IZUMI TAKEMOTO

『あんみつ姫』を独自の視点で描く

*『あんみつ姫』のテレビアニメ化の企画が出て、そのコミカライズのお話が来てから、倉金章介先生の漫画を読ませていただきました。もっとも原作漫画が入手できず、コピーを読むしかできませんでした。なにしろ私が子どもの頃には、もう出版されていなかったのです。テレビアニメのコミカライズと言っても、アニメはアニメで別ラインで作業が進んでいたので、私との交流はほとんどありませんでした。

(*『あんみつ姫』=1949〈昭和24〉~1955〈昭和30〉年に光文社「少女」に連載された倉金章介の漫画作品。1986〈昭和61〉年から1年間テレビアニメが放映された)

アイディアを出してもらう機会が設けられましたが、そこで出されたアイディアは漫画には不向き。私は開き直って、「倉金先生、ごめんなさい」と心に思いながら、好きに描かせていただきました。あんみつ姫が顔に落書きするエピソードが、アニメとかぶったことがありましたが、アニメのシナリオを使ったものではありません。あくまでも「私のオリジナルのお話なんですよー」という話を、講談社のパーティでアニメ版の脚本を書かれた金春智子さんにしました……。

倉金先生の『あんみつ姫』は少女漫画ですが、読者はあくまで低学年の女の子です。今日の少女漫画のような“ラブ”の部分が原作にはありません。男性の作家が描いた初期の少女漫画ですが、その後女性の作家が増えるにつれて恋愛部分をクローズ・アップした作品が描かれるようになったということでしょうか。少女漫画の歴史を感じながら、楽しんで描かせていただきました。

読み切りシリーズ『ねこめ~わく』で新境地を拓く

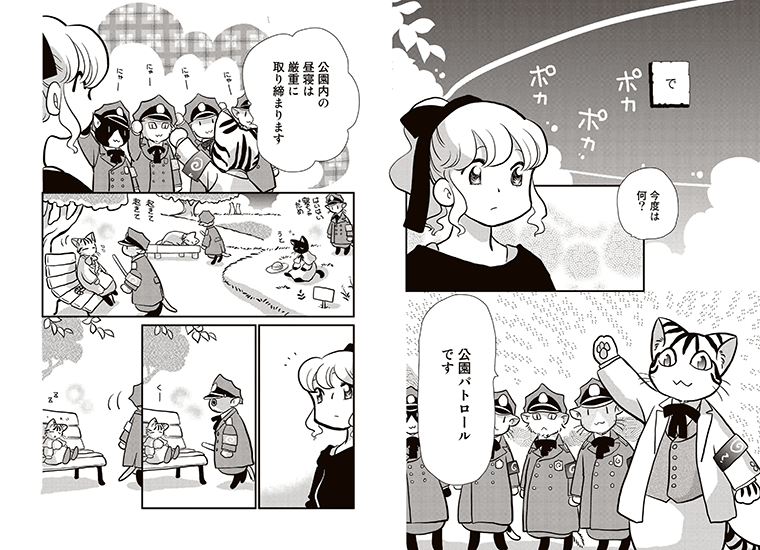

1990年代になると、SFやファンタジー、ホラーなど様々なジャンルの漫画が認知され、それを専門とする漫画雑誌が登場しています。私の活躍の場も広がって、様々な雑誌で活動するようになりました。『ねこめ~わく』は、主婦と生活社の「アップルファンタジー」「アップルミステリー」などに掲載した“シリーズもの”ですが、初めは読み切り 1回のつもりで描いた作品でした。担当の編集者さんが面白がって「読み切りでいいから、続きを描いて」と言ってくれたんですね。

連載で同じものを描いていると、それはそれで描けるのですが、飽きる部分も出てくるんです。ところが読み切りは割と自由がきいていて、思いついたアイディアをすぐに描くことができます。連載ものの場合、次回に誘導する“引き”を作らねばなりませんが、私はそれがちょっと苦手。 1回ごとにお話を終わらせる読み切りの方が楽なのです。でもシリーズを重ねるうちに、設定がどんどん増えていきます。その“辻褄”を合わせながらお話を作る方法が、私には向いているようです。

『ねこめ~わく』の主人公・村上百合子は、別の世界に召喚されてしまいます。そこは進化した猫の惑星だったわけです。この発想は、ディズニー映画『アラジン』にヒントをもらいました。この作品に登場する精霊のジーニーは、ランプに入っていると突然呼び出しがかかるんです。これが何度も続いたら、たまったものじゃありませんよね(笑)。映画を観ながら、ふと思ったのでした。

猫とは限らず、いろいろな動物の進化話がSFの名作にあるんです。ポール・アンダースン、ゴードン・R・ディクスンのSF小説『地球人のお荷物』は、地球文化のパロディです。地球人パイロットが不時着した惑星トーカには、テディ・ベアそっくりのホーカ人が住んでいました。彼らが地球の文化に夢中になり、あらゆるものを真似したことで騒動が起こります。この熊型異星人たちは、高度な知能を持っていますが、現実とファンタジーの区別がつかないんですね。そんなイメージをいくつか重ねて生まれたのが、『ねこめ~わく』でした。

猫と言えば、私はデビュー作『夢みる7月猫(ジュライキャット)』の頃から、漫画に猫を登場させています。ただしこの作品は“猫ギライの小説家”が主役のお話です。一般に猫がテーマの漫画と言えば、猫好きが主人公となることが多い中、これも視点がズレていますね。この作品は、ハワード・ホークス監督のハリウッド映画『男性の好きなスポーツ』( 1964〈昭和39〉年公開)がヒントになっています。釣りの経験がない男性が、聞きかじりの知識で“釣りの本”を書いたところ、ベストセラーになったというお話です。「猫ギライの男が、猫の本でベストセラー」というのは、そんなところから来ていたんですね。

私はデビュー作から猫の話を描いているので、根っからの猫好きと思われるかもしれません。でも、この頃はまだ猫を飼っていませんでした。猫を飼っていなかったからこそ、猫ギライの主人公が思いついたのかもしれませんね。その後猫を飼い始めたら、私が思い描いていたものと実際は違うことに気づきました。特に「性格が全然違うな」って思いながら、猫との生活を楽しんでいます。

『ねこめ(~わく)【1~4合本版】』©Izumi Takemoto/HarperCollins Japan

様々なメディアミックスに挑戦

『ゆみみみっくす』という作品では、*インタラクティブ・コミックに挑戦しました。最初は「ゲームを作るから、キャラクター・デザインを」という依頼だったと思います。制作のゲームアーツがどんどんエスカレートして、結構複雑なアニメーションを作ってしまい、「それなら……」と絵コンテを描き進めるうちにお話が膨らんでいきました。その後もゲームは何本か作られていて、ゲーム絡みでは「月刊アスキーコミック」(アスキー)で『てきぱきワーキンラブ』などの漫画を連載させていただきました。

(*インタラクティブ・コミック=アドベンチャーものなど、読者の選択によって展開が変化するゲームとコミックの要素を持ったデジタルコンテンツ)

これまで様々なメディアミックスに参加してきましたが、今も新しい作品の公開を控えています。 2025年にはサイバーエージェント×CygamesPicturesによるテレビアニメ『アポカリプスホテル』が公開予定。同作でキャラ原案を担当させていただいています。どんなキャラクターが登場するか、ぜひ楽しみにしてください。また、竹書房のWEBコミック「ストーリアダッシュ」(https://storia.takeshobo.co.jp/)で、『アポカリプスホテル』のスピンオフ・コミカライズの連載が始まります。アニメと漫画、二足の草鞋を履いて今年は忙しい 1年になりそうです。

以上ですが、なにぶん歳なのでけっこう記憶があれです。何か嘘を喋ってたらごめんなさい。過去に同じようなインタビューで違うことを言ってたら、昔の方が正しいのかなー。 若いころから、わりと記憶があれだったので、なんとも言えないんですが。うーん。

テレビアニメ『アポカリプスホテル』作品情報

「サヨナラ、おもてなし。」

人類がいなくなり、文明が崩壊した地球――銀座。

荒廃した町と、息を吹き返した自然が織りなす世界に由緒ある一棟のホテルが残っていた。

これは、人類がいなくなったホテルで繰り広げられる物語。

スタッフ

原案:ホテル銀河楼 管理部

キャラクター原案:竹本泉

シリーズ構成:村越繁

制作:CygamesPictures

オープニング主題歌

aiko「skirt」

公式サイト

公式X(@Apo_Hotel)

ハッシュタグ:#アポカリプスホテル

©アポカリプスホテル製作委員会

『アポカリプスホテル』スピンオフ漫画連載決定!

竹本泉(キャラクター原案)によるスピンオフ・コミカライズ化決定!

「ストーリアダッシュ」(竹書房)にて4月より連載開始!

https://storia.takeshobo.co.jp/

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略