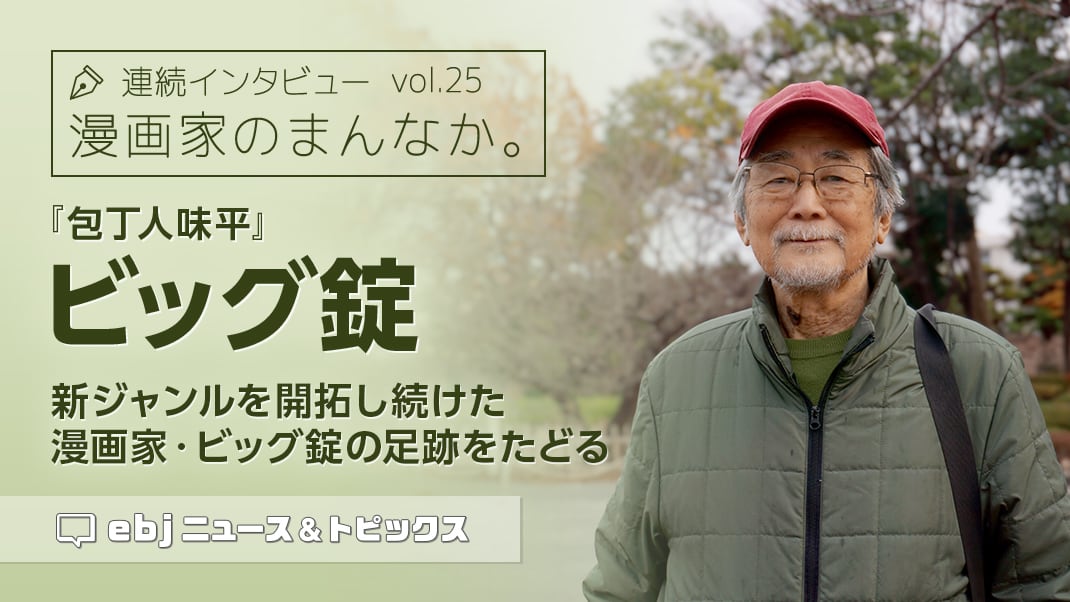

【漫画家のまんなか。vol.25 ビッグ錠】「西部劇のような、恰好いい料理漫画を描きたかった」新ジャンルを開拓し続けた漫画家・ビッグ錠の足跡をたどる

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。今回のゲストは、『包丁人味平』(原作:牛次郎)、『スーパーくいしん坊』(原案:牛次郎)などのヒット作を手掛けた漫画家・ビッグ錠先生です。

ビッグ錠先生は、少年読者が好きなバトルを料理や職業の漫画に持ち込んだパイオニア。先生が切り拓いた“料理バトル漫画”や“職業漫画”は、今では漫画の人気ジャンルとなっています。しかしその黎明期には、資料の入手や取材も簡単ではなかったと言うのです。

貸本漫画でデビューしてから70年、今も漫画の荒野を歩み続けるビッグ錠先生。その開拓精神の源には、川崎のぼる先生など貸本出身の漫画家たちとの交流や、広告会社のサラリーマンとして働いた青年期の体験がありました。漫画のようにドラマチックなビッグ錠先生の漫画家人生をたどります。

▼ビッグ錠

1939年、大阪府生まれ。大阪市立工芸高等学校図案科でデザインを学ぶ。高校2年次に、貸本漫画の版元・研文社に持ち込んだ『ばくだんくん』でデビュー。高校卒業後上京し、川崎のぼる、ありかわ栄一(園田光慶)らと親交を結ぶ。1961年に帰阪して、電通勤務を経てデザイン事務所を設立。海外の1コマ漫画に憧れて青年誌に発表するも、再びストーリー漫画に挑戦。1968年に再上京し、1970年にビッグ錠名義で「週刊少年キング」に『さよならサクランボ』を発表し少年誌デビュー。原作者の牛次郎と組んで『釘師サブやん』『包丁人味平』などのヒット作を放つ。料理漫画にバトル要素を持ち込み“料理格闘漫画の元祖”と評価される。『スーパーくいしん坊』(原案:牛次郎)、『一本包丁満太郎』など代表作多数。

蝋石(ろうせき)で鉄板に描いた零戦で一騒動

私の父は明治生まれ。戦前、生地などを扱っていた商社・伊藤萬(後にイトマン)で丁稚奉公(でっちぼうこう)から始めて独立、洋裁店を開きました。ところがその途端、大阪はB-29の空襲でファッションどころではなくなりました。もっとも戦争中ということもあり、注文は国民服やモンペばかりで、ファッションもへったくれもないというのが世情でした。

私は焼け跡育ちと言っていますが、家の2、3軒隣りまでは焼けても、幸い店そのものは残っています。終戦後、私が小学校に入る2年ぐらい前のことでしょうか。私は店の前にあった防空壕入り口のぶ厚い鉄板に、蝋石でいたずら描きをして遊んでいました。大阪を空襲するB-29を下から銃撃する零戦を描いて得意がっていたんですね。そこへ近所のおばさんが飛んできて「進駐軍のジープがやって来る」と言う。さらに鉄板の絵を見つけて「描いたのは誰だ!?」と怒り出しました。MP(進駐軍憲兵)がその絵を見て、何を言い出すかと恐れたわけです。

ところが、ジープに乗ってきたのは高級将校と、彼が連れていた日本人女性。将校は彼女の洋服をあつらえにきたことが分かり、父は早速採寸するなど対応しています。実は私の父、素人ながらやたらにスタイル画が上手かった。私が成人してデザインをしたり、さらに漫画を描くようになったのも、この父の影響かもしれません。父と母はいわゆる大正時代の“モボ(モダンボーイ)”、“モガ(モダンガール)”だったから、ハイカラな部分があって私に雑誌や本を買ってくれていました。

私の初めての漫画体験は、縁日で手に入れたぞっき本が最初だと思います。「ぞっき本」とは、見切り品として安く販売される本のこと。24ページほどの小冊子で2色刷り、赤色と黒色のインクあるいは赤色と青色のインクで印刷されていました。大城のぼる先生ら先駆者たちの漫画の中に、手塚治虫先生の*ターザンものを見つけたのを未だに憶えています。

(*ターザンもの=『ターザンの秘密基地』『ターザンの王城』『ターザンの洞窟』など、手塚治虫による一連の漫画作品のこと)

手塚先生の『新寳島』を見たのは小学2年生ぐらいだったと思います。『新寳島』は、当時大阪の漫画界で活躍していた酒井七馬先生による原作を、当時はまだ無名だった手塚先生が漫画化した作品です。うちの店の向かいにあった本屋の女将さんと、私のお袋とが仲が良かったこともあって、私はタダ見し放題。そこのお兄さんが「面白い」と言って出してくれたのが『新寳島』でした。

それまで関西の漫画と言うと新聞の4コマ漫画が主流。私も当時「大阪新聞」で連載されていた『ヤネウラ3ちゃん』(南部正太郎)のファンで読んでいました。当時縁日や露店などで売られていた子ども向けの冊子は、その派手な外見から“赤本漫画”と呼ばれていましたが、私は手塚作品との出会いによって、いわゆるストーリー漫画に目覚めてしまったんです。

漫画好きが高じて入った工芸高校の図案科

中学1年の時、中学校の裏門を出たところに新しい本屋さんができました。いわゆる貸本屋で、書棚にはケバケバしい色で印刷された漫画がズラーッと並んでいました。それまで「漫画少年」(学童社)や「おもしろブック」(集英社)などの雑誌で、手塚治虫、福井英一などの先生方の漫画しか知らなかった私はビックリ。*日の丸文庫などの短編漫画誌で、山森ススム氏や松本正彦氏など、後の劇画誕生に重要な役割を果たす作家が描いていましたが、それまで私が読んできた漫画とはテイストが違っているので驚いたんです。当時の日本は全体的に貧乏で、自分の小遣い程度で借りられる貸本屋の出現は嬉しかった。それからは、やたらに漫画を読めるようになりました。

(*「日の丸文庫」=大阪府にあった貸本漫画の出版社。同社出版の貸本レーベルのこと)

当時の私は、ただの漫画好きの子ども。将来漫画家になるなんて、思ってもいませんでした。ただ絵は好きで、大正から昭和にかけて活躍した挿絵画家・伊藤彦造の作品にも魅力を感じていました。さらに小学校でも中学校でも“遅刻王”だったから、「サラリーマンになるのは絶対無理」と諦めていました。「好きな絵に関する仕事なら、務まるだろう」とも考えていたんです。

先にも述べたけど、戦争に敗れた日本は貧乏国。我が家も御多分にもれず貧乏で、大学進学は望むべくもない。それで「高校はどこにしようか」と考えていた時に、新聞で大阪市立工芸高校(現・大阪府立工芸高等学校)の存在を知りました。当時はこうした専門性を有する高校の数は限られていたから、他府県からの志望者も多い難関校でした。ここのデザイン科――当時は図案科と言いましたが、高い倍率を潜り抜けてなんとか入ることができました。

漫画家仲間との運命の出会い

工芸高校に通い始めた1年次の夏休みに、漫画好きだった中学の同級生が私を訪ねてきました。彼は日の丸文庫の漫画本を持ってきて、自分の名前が載っているのを見せてくれました。私が驚いていると、彼は「お前も描いてみたら」と言うんです。それから1年――高校2年の夏休みの1か月をかけて描いたのが柔道漫画の『ばくだんくん』で、私のデビュー作となりました。柔道ものを描いたのは、私が中学校時代に柔道をやっていたこともあります。それに、当時は世を挙げての柔道ブーム。小説も映画も、柔道ものに人気が集まっていたんです。手塚治虫先生も好きだったけど、福井英一先生の柔道漫画『イガグリくん』に魅力を感じていたこともあったと思います。

しかし、この作品が単行本になるまでには紆余曲折がありました。最初に持ち込んだのは、私の同級生が描いていた日の丸文庫。ここの社長さんがコテコテの大阪商人で、私は尻込みをしてしまいましたが、同級生は貸本の版元・研文社の編集者を紹介してくれました。そこで『ばくだんくん』を見てもらうと、「うちで出します」ということになって出版に漕ぎつけています。昭和31(1956)年のことでした。

貸本漫画の人気作家は、みんな大人でした。若手の私は、中学時代の同級生の紹介で川崎のぼる君、ありかわ栄一(後の園田光慶)君ら同年代の漫画家と知り合い、出版社で出会うとみんなでお茶をして、漫画や映画の話で盛り上がりました。川崎君は『乱闘炎の剣』で、私と同じく研文社からデビューしていました。彼とはその後も長い付き合いを続けることになります。

川崎のぼるに合わせて上京

大阪で漫画家仲間と過ごした青春時代。しかし昭和34(1959)年、皇太子明仁親王(当時)と美智子妃のご成婚パレードが実況中継されたのを機に、テレビ受像機が一般家庭に普及します。人間、1日に使える時間に限りがあるのは、言うまでもないこと。テレビという面白い遊び道具を手に入れれば、漫画を見る時間などなくなってしまうのは当然のことでした。

貸本漫画出版界に不況が訪れます。原稿料の未払いが発生すると、みんな東京へ出ていきました。さいとう・たかを氏が、国分寺を中心に活躍し始めたのに刺激を受けたのだろうと思います。東京の貸本漫画出版は、白土三平氏、南波健二氏らが中心に活躍していて、大阪に比べるとまだ元気だったこともありました。

川崎のぼる君は、本屋巡りと新人発掘のため大阪に来た集英社の編集者と知り合い、東京に誘われていました。私も「一度は東京で生活をしてみたい」という思いもあって、彼の上京に合わせるように東京へ出ています。しかし川崎君は、「少年ブック」(集英社)に『忍び野郎』などを描いて頭角を現すも、わずか1年ほどで発病し帰阪することになりました。

2度目の運命の出会いの訪れ。広告デザインを始める

川崎のぼる君が大阪に戻り、私も帰阪しました。そして梅田の地下街をブラブラしていた私に2度目となる運命の出会いがありました。かつての同級生が化粧品会社のデザインをやっていて、「ブラブラしているなら手伝ってくれ」と誘われたんですね。東京オリンピックを目前にして、広告界はデザイナーを必要としていました。

私は実際にデザインをしたことはなかったけど、大阪市立工芸高校でデザインの基礎だけは学んでいました。そこで大阪電通の、当時宣伝技術部と呼ばれていた部署で働き始めました。「社長シリーズ」と呼ばれる森繁久彌の喜劇映画が好きで、「一度でいいから、サラリーマンの経験をしてみたい」と思っていたのが、思いもかけず実現したわけです。

しごかれながらデザインをし、さらにスポンサー回りをする毎日。フリーだったけど、外向きの名刺をもらってのスポンサー回りです。社員はなかなか言えないことも、フリーの立場であった私はハッキリと言えました。それもあって、スポンサー回りによく誘われるようになりました。やがて大阪電通から「フリーのデザイナーだけで会社を作れ」と言われて、今でいうベンチャー・ビジネス、下請け会社を友人たちと一緒に始めました。

カートゥーンに魅了され、持ち込みを始める

ただこの頃になると、広告の仕事に飽きてきたのも事実。私は「漫画読本」(文藝春秋)の愛読者でした。この雑誌は「文藝春秋」の増刊号で、カートゥーンを中心に風刺漫画を集めていました。「カートゥーン」とは、欧米で発達した戯画、1コマ漫画のことですが、そのユーモラスな世界に私は夢中になったのです。

広告の仕事の参考にするためか、大阪電通の図書館には外国の雑誌がたくさんありました。アメリカを始め諸外国の作家の作品を見るにつけ、私はますますカートゥーンに傾倒していきました。アメコミ雑誌「MAD」とかを見ながら、カートゥーンを描き出したものの、「大阪にいたのでは無理だろう」とも思っていました。

昭和43(1968)年、東大紛争が起きて「このまま東京に行かなければ時代遅れになる」と思いました。幸い、広告の仕事で東京に行く機会が作れる。私は月1回、描きためたカートゥーンを持って上京して、出版社に売り込みをしました。しかし「週刊プレイボーイ」(集英社)などの青年誌の編集者が気に入ってくれたものの、原稿料はページ数に応じて支払われます。日本では、1コマ漫画を描いていても飯(メシ)が食えないことに気づかされました。

悩んでいると、少年画報社の青年コミック誌「ヤングコミック」の編集長から声がかかりました。もともとストーリーものを描いていたのなら、「ストーリー漫画を描いてください」と言うのです。それならページ数があるから、「なんとか原稿料で糊口をしのぐことができる」と思い、改めて漫画の世界に戻ろうと考えました。ペンネームを“ビッグ錠”に改め、同社の「週刊少年キング」に『さよならサクランボ』を掲載し、少年誌デビューを果たしました。

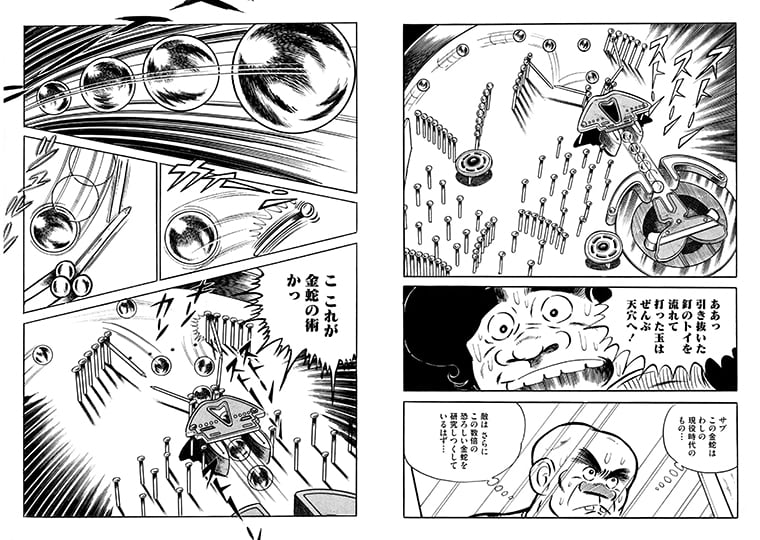

見開きいっぱいに描いたパチンコの玉

1971(昭和46)年から翌年まで、「週刊少年マガジン」で連載した『釘師サブやん』は、漫画原作者・牛次郎(ぎゅう じろう)さんとのコンビでした。物語の舞台は昭和30年代、パチンコが手動だった時代。“サブやん”こと茜三郎が、パチンコ台の釘の傾きを調整する職人「釘師」として日本一を目指すというものです。

この作品には、牛さんがパチンコ業界の仕事をした経験が裏打ちされていました。「週刊少年マガジン」(講談社)の編集長に「パチンコをテーマにした原作がある」と言われて、新宿で牛さんと会いました。「天下の大日本雄弁會講談社(講談社の旧名)が、ギャンブルものを漫画にしてもいいのか」とも思いました。

パチンコと言えば、私が幼い頃は子どもの遊び道具。小学生だった私は、縁日に行くとよく遊んだものです。打った玉が天のポケットに入ると「ジャラーン」という音がして、これが自転車のベルの音に似ていました。輪ゴム飛行機などを作る模型少年だった私は、根っからのメカ大好き人間。“サブやん”と一緒に作品を盛り上げるもうひとつの主人公を、“パチンコ台”にしたらどうかと考えて描き始めました。

人気が出てきたこともあって、見開きにパチンコの盤面を走る玉1個を描いたこともあります。原作のモデルとなったパチンコホールの運営会社・正村商会には、「正村竹一資料室・パチンコミュージアム」という博物館がありました。私が子どもの頃に遊んだ初期の台から、パチンコ台が並んでいて感動したものです。私も、中古のパチンコ台を2、3台購入して家でやってみましたが、これが面白くない。家庭では、店と違っていくらでもポケットに入れて玉を出すことができるわけです。打った玉が、ポケットに入るか入らないかの“スリル感”がたまらないんだと思いました。

『釘師サブやん』©牛次郎・ビッグ錠

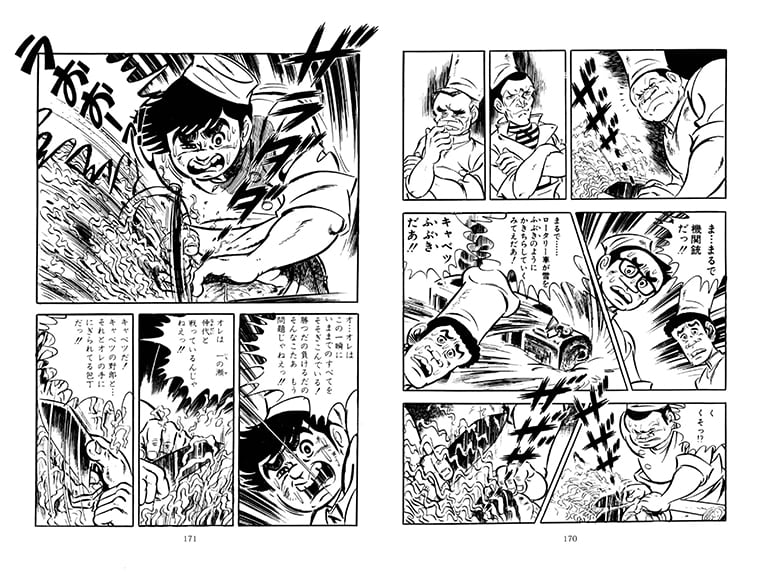

料理人漫画で見栄(みえ)を切る

それから牛さんとのお付き合いが始まりました。『釘師サブやん』の成功に目を付けたのが、川崎のぼる君を育てた「週刊少年ジャンプ」(集英社)の編集者でした。「パチンコがイケるのなら、料理もイケる」と、編集長と料亭で考えたのかもしれませんね。

釘師にしても料理人にしても、“職業人”であることに変わりはありません。彼らを主人公にした漫画であれば、“職業漫画”と言うこともできます。当時はこの種の漫画はなかったので、新鮮だと思いました。私は大阪人なので食べ歩きは好きですが、グルメ・ブームが訪れるのは遥かに先のことです。参考にしようにも、当時はとにかく資料がありませんでした。牛さんが「レストランをやっていたこともある」と言うので、その時のレシピを参考にしたりしています。

私は、丹羽文雄が書いた『包丁』を読んで感動したのを覚えていました。銀座の天ぷら屋の板前を書いた小説で、私は「これだ」と思って『包丁人味平』を描きました。実際に調理の場面を描くにしても、たとえば“魚の3枚おろし”でも包丁の握り方から始まって、どういうポーズで描くかを調べなければなりません。それが結構勉強になりました。

読者をうならせるには“恰好の良いシーン”が必要ですが、これは時代劇映画の殺陣(たて)、立ち回りと一緒だと思っています。時代劇映画や歌舞伎の役者は、立ち回りが終わった後で“見栄”を切りますが、料理人が包丁を使う時にもこれが必要だと考えて描いていました。実は西部劇のガンマンも“見栄”を切っています。対決して敵を倒すと、拳銃をクルクル回して腰のホルスターに戻す――実際の決闘ではそんなことは余分ですが、これも一種の“見栄”だと思います。

『包丁人味平 包丁試し』©牛次郎・ビッグ錠

料理漫画の経験で描いた職業漫画

料理漫画の成功で、料理テーマの注文が増えました。『スーパーくいしん坊』(原案:牛次郎)もそのひとつですが、『包丁人味平』よりも読者の対象年齢を低めにして描きました。初回こそ、牛次郎さんの名が入っていますが、基本的にはオリジナルで描いた作品です。担当編集者が牛さんと交渉をして、レシピは毎回私と担当編集者が考えて描いていました。

料理漫画の注文は、青年コミック誌からも来ました。「ビジネスジャンプ」(集英社)で連載した『一本包丁満太郎』では、“漫画だからこそできる”という破天荒な料理も描いています。ところがこれが驚きで、「作ってみたら、できました」というファンレターが来たんです。物語に登場した“空洞おにぎり”も、「2、3回やったらできた」というお手紙をいただいています。

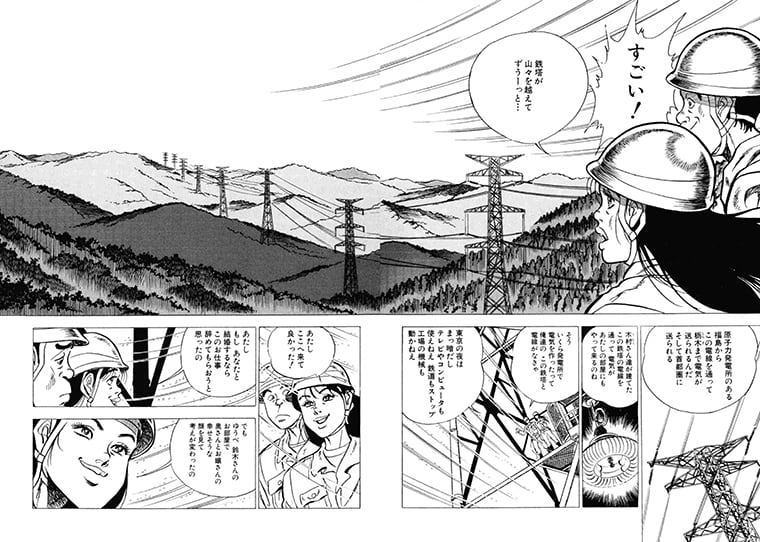

先に「料理漫画には、職業漫画の側面もある」と言いましたが、私は本来の職業漫画にも挑戦しています。『発電ドクター走る!』という作品です。東京電力からの依頼でしたが、東電社員の子どもたちが書いた作文を読んで「これだ」と思い、そちらの観点から描きました。私は風力発電の職人に興味が湧いて漫画にしています。本格的な職業漫画と言えるかどうか分からないけど、『大棟梁 宮大工・西岡常一青春伝』という作品では、“宮大工”を主人公にしました。宮大工の名人にすごく興味が湧いて描いたのですが、言ってみれば漫画家も職人です。職人同士でシンパシーが生まれて、職人技のすごさを描けたのかもしれません。

ぶんか社で描いた『怪盗くいしん坊』は、昭和の初めに起きた説教強盗がヒントになった作品です。強盗が盗みに入った家で、その家人に戸締りなどについて説教したという事件。博物学者の荒俣宏さんが記事で取り上げているのを見て、これが料理と結び付けられないかと考えました。説教強盗を調べてみると、その偽物がたくさん出て凶悪なことをしていることが分かりました。ところが本人はというと、釈放されてから防犯の講演までしたというから恐れ入りました。

『発電ドクター走る!』©ビッグ錠

ニューヨークでリハビリの毎日

還暦を3、4年後に控え、私は頸椎を痛めて1か月ほど寝たきり老人になりました。どなたかが寝たまま漫画を描いたという話を聞いて、私も真似てみましたが全然描けない。腕を動かすことはできましたが、頭が重くて起きていられなかったのです。これは「仕事を辞めろ」という啓示だと思い詰めたこともありましたが、カミさんがやっていたヨガを教わったり、整体に通ったりしたら少しマシになって、仕事をすることができました。

ニューヨークに行ったのは、還暦を目前にした頃のこと。観光ビザで2、3か月の滞在を予定してのことでした。体調が万全でないのに、日本にいれば無理してでも仕事を引き受けてしまいます。これは日本脱出しかないと考えた時、ジャズやミュージカルが好きな私は「行き先はニューヨークしかない」と考えました。それまでにもニューヨークには取材に出かけたことがあって、「一度は住んでみたい」と思っていたんです。もっとも2か月もいると飽きてきて、日本に帰りたくなったのも事実。それでも都合1年ほど滞在したことになります。

そんなある日、毎日行列ができるベーグル屋で朝食を食べていた時のこと。プエルトリコ系の女性警察官が朝食を取りに店内に入ってきました。帽子をあみだにかぶり、ガンベルトに手をやる姿が実に恰好良い。それを描きたくなってポケットからサインペンを取り出すと、手元にあったフリーペーパーにその姿を描いていました。その絵をアパートに帰って見直すと、その誌面のニュースにぴったりハマっていて自分でも驚きました。

「これがニューヨークだ」という感じで癖になって、マンハッタンのあちこちを歩き回って毎日フリーペーパーに描くようになりました。やがて段ボール一杯になりましたが、そのイラストはニューヨークの日系人クラブで展示しています。「こんな風景は見たことがない」と言われたこともあって、日本に帰ってきてから各地で皆さんに見ていただきましたが、かつてカートゥーンを描いていた経験が役立ったと思っています。

ニューヨークの夕日と『サマータイム』

ニューヨークの思い出と言えば、“似顔絵描き”があります。街角に立って似顔を描く絵師を見て、「私もいつかやってみたい」と思っていたんです。しかしニューヨークでは、街頭で仕事をするには免許が必要でした。ニューヨークで知り合った日本人ミュージシャンに相談すると、歩行者天国でやればいいと教えてくれました。

そこで店開きをしましたが、歩行者天国で演奏するミュージシャンの横でひっそりしたものでした。最初の客はダウンタウンの子どもたち。「いくら?」と聞かれたのでタダだと答えたら、たちまちのうちに長蛇の列ができました。2、3時間で100枚ほどを描いたでしょうか。その賑わいが目に止まって、ポリスがやって来ました。サインペンを取り上げられ、「留置場で一晩過ごすことになるか」と覚悟しましたが、似顔絵を描いた子どもたちの母親がポリスを囲み、文句を言い出しました。アメリカのポリスは大衆に弱い。結局、何もおとがめなしで引き上げてくれたので助かりました。

その様子を見ていたのでしょうか。エリート風の男が私に話しかけてきました。日曜日のパーティーで似顔絵を描いて欲しいと言うのです。もちろんギャラも出ると言うのですが、友人のミュージシャンに相談すると「あてにするな」と言われました。しかし約束は約束。日曜日に出かけると、イーストリバーの高級マンション街のペントハウスに通されました。部屋の入り口には父親の写真が飾られていて、父の日のパーティーだということが分かりました。屋上が庭園になっていて、イーストリバー一帯が望めました。夕日が照らす中、友人のミュージシャンが奏でる『サマータイム』が心に沁みました。ニューヨークで過ごした日々は、毎日がドラマのようでした。

日本の食文化を描き続けたい

私は日本の食生活の変わり目を、身をもって体験してきています。日清食品のチキンラーメンを契機に生まれた即席麺。次々に登場するインスタント食品に続いて、冷凍食品が家庭に届けられるようになりました。日本人家庭の食卓の変わり様が、実に面白いと感じています。私が子どもの頃に夢中になっていた、手塚治虫先生のSF漫画『メトロポリス』や、挿絵画家・小松崎茂先生が描いた未来都市そのものが私たちの目の前にある。テレビに携帯電話など、それこそ未来の夢として描かれたものが実現し、私たちはその誕生を経験してきているのです。

敗戦直後の日本人は飢えていました。進駐軍の兵士にもらったチューインガムを1週間も噛んでいたことを、今でも鮮明に覚えています。今の日本の若者は、小腹が減ったと思えばコンビニに駆け込む――かつて飢えていた日本人がそれを見たら、贅沢なことだと感じることでしょう。私に残された役目は、日本の食文化を描き残すこと。長生きしたおかげで、身をもって体験したことを、描き残しておかなければと思っています。

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略