【漫画家のまんなか。vol.23 近藤ようこ】「“人間の原型”に近いものを表したい」漫画家・近藤ようこが、中世と近現代の往復により紡ぐ物語。

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。今回は、歴史を舞台に人間ドラマを描く名手、近藤ようこ先生がゲストです。

インタビューを行わせていただいたのは、令和6(2024)年10月某日。東京・南青山にあるビリケンギャラリーで開催された、近藤ようこ先生の個展「兎と鰐」の会場です。

近藤ようこ先生の広大な作品世界から、日本の中世と近現代を舞台にした作品を中心にお聞きしました。伸びやかな筆致のイラストが飾られた、展示風景の写真とともにお楽しみください。

▼近藤ようこ

1957年、新潟県生まれ。新潟県立新潟中央高等学校で、高橋留美子とともに漫画研究会を設立。その後、折口民俗学を学ぶため國學院大學文学部文学科に進学。

大学在学中の1979年、「月刊漫画ガロ」に発表した『ものろおぐ』でデビュー。独自の視点で掘り下げた人間ドラマのほか、『水鏡綺譚』『説経小栗判官』など中世日本を舞台にした作品を多数手がけている。

また、坂口安吾の『桜の森の満開の下』『戦争と一人の女』、折口信夫の『死者の書』、澁澤龍彦の『高丘親王航海記』など、文学作品の漫画化に挑戦。

『見晴らしガ丘にて』で、第15回日本漫画家協会賞優秀賞を、『五色の舟』(原作:津原泰水)で第18回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞している。

人生の大切なことを教えてくれた漫画

私は人生に必要なことはみんな――ではないにしろ、65パーセントくらいのことは漫画に学んでいると思っています。だから私は下手なりに、学んだことを自分の漫画として伝えていきたいと思っています。

小学生の頃の私は、白土三平先生の『サスケ』に夢中になりました。そして衝撃を受けたのが、同じく白土先生の『カムイ外伝』。その中に抜け忍のカムイが、山奥の木こり集団に紛れ込むお話がありました。男たちは歌いながら木を切り出すと、それを筏(いかだ)に組んで川に流すんです。これこそ私が大学生になってから出会う*網野史学の“職能集団”ではなかったかと思います。

(*網野史学=日本の歴史学者・網野善彦による学説。日本中世史研究に影響を与えた)

小学生だった私は、飯場にたった一人住み込む少女が、木こりたちに襲われないようにわざと不細工に扮していたり、ラストのカムイの変身ぶりにハラハラドキドキしながら読んでいたのです。ところが成人してからの私にとって、柳田國男や折口信夫(しのぶ)、宮本常一(つねいち)ら、民俗学の先生方の本を読みながら思い出されるのは、白土先生が描いた漫画の世界なのでした。

私が本格的に漫画を描き始めたのは高校生になってからです。漫画研究会を作りましたが、部長はとても絵の上手な方でした。私と一緒に副部長を務めたのは、後に『うる星やつら』などで人気漫画家となる高橋留美子さん。 当時は萩尾望都先生たち、いわゆる24年組の先生たちが活躍されていて、私も夢中で読んでいました。

また、私と高橋さんは『スパイダーマン』をお描きになった池上遼一先生が大好きでした。原作は『幻魔大戦』をお書きになった平井和正先生なのですが、池上先生は絵がとてもお上手で、あの暗い雰囲気が少年漫画とは少し違っていて、「ああ面白い」と思いました。池上先生とは数年前にお目にかかって、水木しげる先生のアシスタント時代のお話をうかがっています。池上先生が何も知らずに水木プロに行ったら、つげ義春先生がいらしたなどのお話をうかがって、すごく面白かったです。

大学3年生で出会った網野史学

私が子どもの頃に読んだ白土三平先生の漫画。そこには私が知らない世界がありました。私は大学へ進学する時に、「どうせなら、白土作品に出てくるようなことを勉強したい」と思ったのです。しかし、それがどういう学問なのかが分かりません。歴史学なのかと思い、周辺の本にいろいろ目を通してもシックリと来ない。ところがある時、民俗学という学問があることを知りました。「これだ」と思った私は、民俗学を勉強しようと考えました。

民俗学とは、今日に伝承されていることによって民衆の歴史を考えるもの。柳田國男先生や折口信夫先生らによって確立された学問です。大学で勉強を始めた私が、網野善彦先生の名著『無縁・公界・楽』に出会ったのは大学3年生の頃だったでしょうか。そろそろ卒論を用意しなければならない時期でした。

「これは面白い」と思いました。歴史学に民俗学の視点を取り入れて、両学の“いいとこ取り”をして新しい論を立てているところが新鮮に見えたのです。“道みちの者”というのですが、定着民ではない――たとえば芸能者のような人々を取り上げていらした。いわゆる網野史学ですが、私が子どもの頃に白土作品で知ったことと近いように思われて、親しみやすいものでした。

少年漫画のニュアンスで描いた『水鏡綺譚』

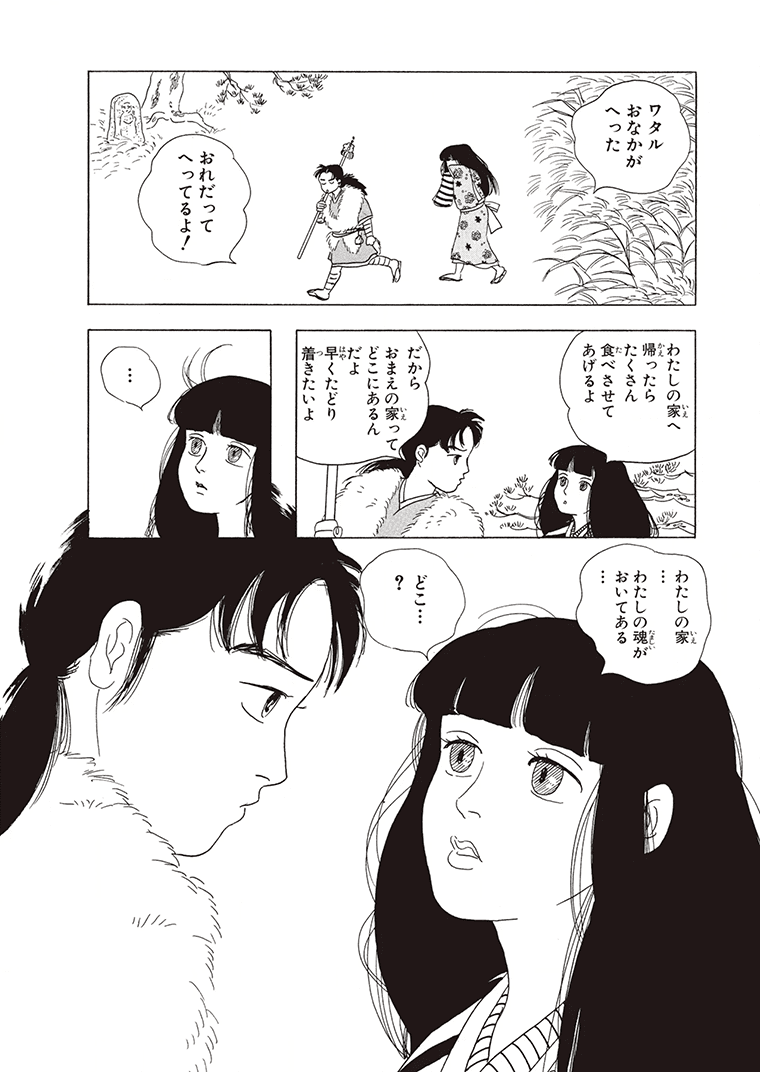

『水鏡綺譚』の舞台は戦国の世。狼に育てられた少年・ワタルが、野盗に囚われていた少女・鏡子(かがみこ)を助けて旅をするお話で、私が描いた漫画の中で一番好きな作品です。実はこの鏡子、長者の夫妻が観音に祈願したことで授かった子ども。小さい鏡を抱いて生まれています。“知恵の鏡”ですが、鏡子は野盗にさらわれてしまったので、この鏡と離れ離れになっていたのです。

「わたしの家…わたしの魂がおいてある…」と言う鏡子。ワタルは鏡子の家を探すため、ともに旅をしています。しかし、鏡子が家にたどり着いて知恵の鏡を手にしたら、ワタルのことを忘れてしまう。“得るもの”と“失うもの”とを描いた物語です。

『水鏡綺譚』©近藤ようこ/筑摩書房

私が子どもの頃に読んでいた少年漫画のニュアンスを入れたかったのですが、連載途中で中断してしまいました。男の子が女の子を守って戦う、少年漫画の定番です。描いていて楽しかったことを支えに、なんとか2話分を描き下ろして12年後に完結させました。絵も変わっていましたので苦労しましたが、完結できて良かったと思います。

口承文芸の説経節『しんとく丸』を漫画化

中世は、私も決して住みたいとは思わない時代です。“怖い”と言いますか、自分がそこに身を置いたら、とてもいたたまれないと思います。だけど、この時代から伝わる物語は魅力にあふれています。人間が自分の意志では生きられないことを、“神様の怖さ”で表しているのでしょうか。こうしたお話を題材に漫画を描くことで、より“人間の原型”に近いものが表せるように思います。

『妖霊星 身毒丸の物語』では、長者の娘である乙姫と、父母の命と引き換えに生まれた宿縁の子・身毒丸の二人を描いています。乙姫は、愛する身毒丸に一度は呪いの釘を打ちますが、最後には彼に救いの手を差し伸べています。説経節の『しんとく丸』に『愛護若(あいごのわか)』をプラスして、私なりにアレンジした物語です。

説経節とは中世末期に成立した口承文芸のことで、もともとは経典や教義を説く説経師が言葉に節をつけて口演したもの。信仰と芸能が一体であった時代のものです。五説経と言われる『かるかや』『しんとく丸』『三荘太夫』『梵天国』『小栗判官』などが知られています。主人公が一度死んだのに復活して神様になるとか、そういう不思議なお話が多い。陰惨なお話も多いのですけれど、それも中世的で好きなんです。

“物語”は、時代時代によって変化して今に伝えられています。私たち漫画家にしても、小説家の方々にしても、やっていることは同じです。昔の語り部の人たちは、一人一人の名は残っていませんけれども、現在の“作家”と呼ばれる人たちと同じことをしていたのだと思っています。

一年かけて描き下ろした『説経 小栗判官』

私は学生の頃から説経節が好きでした。大学生の頃に折口信夫先生の『小栗判官論の計画』を読んで、小栗の物語の奥深さに触れていました。説経節の中でも最大の長編で、いつかは描きたいと思い続けていました。描き下ろしの機会をいただいたことで、『説経小栗判官』は私にとって大事な物語となりました。

小栗は“鞍馬(寺)の申し子”とも言われていましたが、深泥ヶ池(みぞろがいけ)の大蛇と契ったことから常陸の国、現在の茨城県に流されます。ここで小栗が相模の国(現・神奈川県)守護代の娘・照手姫と出会い、婿入りしたことから、二人に試練の時が訪れるのです。地獄に落ちた小栗はまた地上に戻って、熊野の霊験で復活。照手姫と再会します。

一年ほどかけての描き下ろしでしたが、楽しい仕事でした。いくつもの話が重層化した構造。私の手に余ると模索しましたが、素直に描くことが最善だということに気づかされました。

長い宿題を果たした『死者の書』

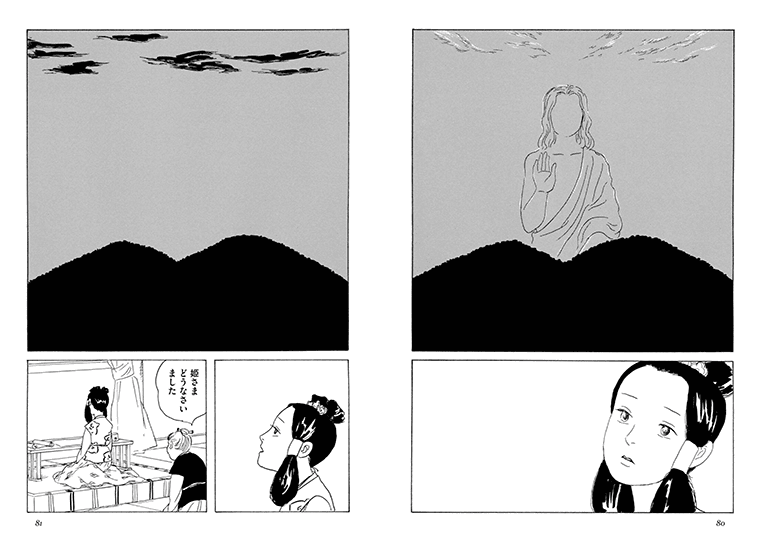

折口信夫先生の代表作『死者の書』を初めて読んだのは、高校3年生の時だったでしょうか。いつの日か漫画で描きたいと思っていたので、描き終えた時は“長い宿題”を終えた感じでした。

謀反のかどで刑死された滋賀津彦(しがつひこ、大津皇子がモデル)。岩室の墓の中で目覚め、死の間際に一目見ただけの耳面刀自(みみものとじ)の名を呼びます。貴族の娘・郎女(いらつめ)は、その皇子の悲しい物語を、語り部の姥から聞かされます。彼女は彼岸の中日、二上山に沈む夕日の背後に貴人の幻を見て、その貴人のための反物を織り始めます。

『死者の書』©Youko Kondo

時が行ったり来たりする構成が、読む者をとまどわせるお話。漫画化をした私自身、本当に折口先生の文芸を分かったのかどうか。私は、物語を時系列にそって並べ替える――その程度の工夫をしただけです。私が目指したのは、折口信夫をまったく知らない人のための“死者の書鑑賞の手引き”です。読者の方には、折口信夫先生の原作を読んでいただきたいと思います。

私と坂口安吾との出会い

『桜の森の満開の下』と『夜長姫と耳男』は、ともに坂口安吾の小説が原作でした。この二作は、安吾の作品としては分かりやすく、読みやすいものでした。私も漫画化するにあたって、そのまま描いています。しかし描きやすかったものの、安吾が何を考え、何を表したかったかというと、難しい話でした。安吾は韜晦(とうかい)して、本当のことを言わないのかもしれません。

『桜の森の満開の下』では、鈴鹿峠で道行く男たちを平気で殺していた山賊が、満開の桜の森を怖がります。男は美しい女を手に入れますが、その女に翻弄され、結局桜の森で殺してしまいます。安吾にとっての桜のイメージは、たとえば東京大空襲で亡くなった人たちを埋めた上野の山に咲いていた桜だったかもしれません。

私は『夜長姫と耳男』で初めて、坂口安吾の小説を漫画化しています。『夜長姫と耳男』『桜の森の満開の下』を描いたことで、省略が多く、言葉遣いが独特な安吾の文体との付き合い方を学ぶことができました。安吾作品では、私はこの後『戦争と一人の女』の漫画化に挑むことになりますが、それまでの試行錯誤の中で自分が少し広がっていた気がします。

坂口安吾作品では、『戦争と一人の女』も説明が難しい話です。1946(昭和21)年に発表された時は、GHQ(連合国最高司令官総司令部)によって削除された部分がありました。私が読んだのは講談社文芸文庫ですが、今は品切れ。現在は岩波文庫『桜の森の満開の下・白痴』に無削除版が収録されていて一番入手しやすいです。 「女は戦争が好きだ」とか「毎日空襲があればいい」のような、いかにも安吾らしいマジカルな言葉があって、それが削除されていたのです。無削除版は刺激的でした。

私はこの小説を漫画化するにあたって、できるだけ戦争下の暮らしの実態を調べました。たとえば女性が日常的にモンペをはくようになったのは、本土空襲が始まってからです。当時の人が本当は何を考えていたのか知りたくて、小学生から老作家まで、たくさん日記を読みました。

また、戦前と言うと貧しくて暗いイメージがありました。でも調べてみると、日中戦争が始まるまでは日本の文化は豊かでした。社会的な格差は大きく、貧しい人も大勢いましたが、都市部にいた裕福な人たちにとっては楽しい時代だったのでしょう。そういうことを調べるのがとても面白かった。それが戦争によってボロボロになっていくのですが、その“落差”を知って自分自身の現代史の勉強にもなりました。自分にとって大切な仕事だったと思います。

ところで私と坂口安吾との出会いですが、私が大学生の頃でした。安吾は私と同じ新潟市の出身です。しかし当時の新潟では、安吾があまり大事にされていたような記憶はありません。当時の私も名前くらいしか知りませんでした。

大学時代の女友だちが「坂口安吾って面白いよ」と奨めてくれました。読んでみると本当に面白いと思いましたが、それを漫画に描くのはそれから何十年もかかってしまいました。

文化庁の大賞を受賞した『五色の舟』

『五色の舟』は、よく漫画化できたと思っています。津原泰水さんの傑作と名高い短編小説が原作です。お話の改変も許されて、私は手探りで描いています。幸い文化庁メディア芸術祭のマンガ部門で大賞を受賞できたので嬉しかったです。漫画家のすがやみつる先生たちが推してくださったと聞きましたが、決して派手とは言えない作品に、よく目を通していただいたと驚きました。

先の戦時下で、見世物小屋の5人の一座が、未来を見ることができる“くだん”を一座に加えるべく旅をするというのがお話の始まりです。“くだん”は伝説上の生き物で、人間の顔を持つ牛のことです。家族のように暮らしていた一座ですが、戦争の行く末を見通す“くだん”が現れたことでストーリーは急展開します。

このお話も戦時中のことで、資料も探せばたくさんあると考えていましたが、案外に少ないのには困りました。日常的なことは、記録の必要を感じないのかもしれません。広島が舞台の作品ですが、私には戦時下の広島の街のことが全然分かりませんでした。執筆時は、こうの史代さんの『この世界の片隅に』がとても評判を呼んでいた頃で、よくここまで調べていらっしゃるなと感服しました。

見世物小屋の一座の物語ということで、毎回躊躇しながら描いていましたが、私は差別するつもりで描いているわけではありません。そのことは、漫画を読めば分かってもらえると思いながら描いていました。小説には、一座の少年・和郎と少女・桜のその後の生活が具体的に書かれていなかったので、最後だけ私が少しつけ足しています。

南 伸坊夫妻に奨められた『高丘親王航海記』

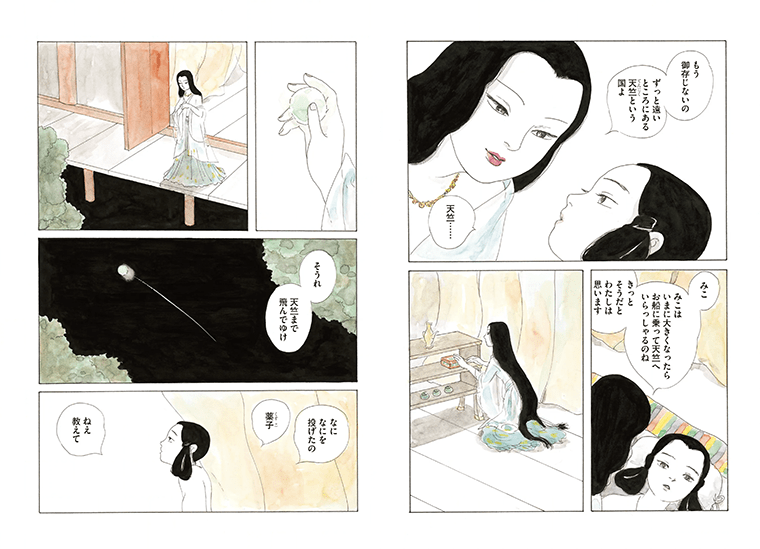

澁澤龍彦の『高丘親王航海記』の漫画化については、最初はイラストレーターの南 伸坊さんの奥様から、私の漫画で読みたいと奨めていただきました。しかし、澁澤龍彦の世界と私の世界とは全然違うように思いました。それで一度はお断りしたのですが、長く漫画を描いてきた私に“澁澤ワールド”に挑戦する機会が訪れたのかもしれないと思い返して、描くことに決めました。

『高丘親王航海記』©『高丘親王航海記』澁澤龍子/文藝春秋 ©Youko Kondo

確かに澁澤作品は面白いのですけれど、漫画化するには難しいものがありました。というのは、澁澤作品には使った材料、元ネタとなるものがあると言われていますが、それが私には全然分かりませんでした。分からなくても小説通りに描けば良いのですが、漫画は絵を描かなければなりません。そこは自分が想像しないといけないのですが、澁澤龍彦が使ったネタが分かれば、どういうイメージで書かれたのかが具体的になります。そこを分かりたかったのですが、それができないまま私は苦しみながら描きました。

物語の舞台は平安時代のごく初期の頃、高丘親王一行が*天竺(てんじく)へ向かいます。「風俗は多分、奈良時代と変わらない」と考えて描いています。澁澤龍彦のイメージは奔放です。「私も自由に描いた方が良かったのか」とも思いましたが。私は自由に描けないタイプです。なるべく間違いのないように、調べながらちまちまと描いています。

(*天竺=中国、日本などで用いられたインドとその周辺を表す古称)

今ならインターネットで検索する方法があります。けっこう細かいものも、いろいろ調べることができます。しかし澁澤龍彦はどうやって調べたのか――もちろんたくさんの本を読み込んだのでしょうが、その知識を組み合わせて巧みに創作していることに驚きながら『高丘親王航海記』を漫画にしました。

読書情報誌「波」に連載中の『家守綺譚』と、これから――

『家守綺譚』は“いえもりきたん”と読みます。“家守”ことヤモリも出てきますが、主人を失った屋敷の“家守”を引き受けた男の体験談です。ファンタジックなお話で、動物とか植物が人間のように話をしたり、踊ったりします。しかし根底にあるのは、主人公である人間の生活です。それをうまく分離しないように描くのが、私の仕事だと思っています。

この話を漫画化したいと考えて、いろいろな方に相談しました。原作者の梨木香歩先生は漫画化を望まないかもしれないなどと悩みました。幸い梨木先生に近い編集者の方に話をうかがうことができ、漫画化を了承していただくことができました。掲載誌は新潮社の「波」です。この「波」には、 30年くらい前に関川夏央さんが私の漫画の書評を書いてくださっていました。これが同誌に載った初めての漫画評だったということです。

不思議な因縁を感じました。これも私が長く漫画を描いてきた賜物です。その間にできた人脈に感謝するしかありません。

今回もご縁をいただいて、ビリケンギャラリーさんで私の個展「兎と鰐(わに)」を開催していただきました。「鰐」は『古事記』で有名な『因幡の素兎』の話で、兎に騙された鰐鮫のことです。ところが描いているうちに、海にまつわるイメージが膨らんで、豊玉毘売(トヨタマヒメ)も描いています。『海幸山幸』の海の神の娘です。

ビリケンギャラリーさんでは、これまでにも『戦争と一人の女』『死者の書』『高丘親王航海記』発売時の記念展示などを行っていただいています。ギャラリーで実際の原画をご覧いただければ、コミックとはまた違った雰囲気を感じてもらえるのではないでしょうか。

これからも老眼にめげず、私は漫画を描いていきます。私自身年もとっていきますし、漫画界の状況も変わっていきます。漫画家としてどうやって合わせていくか、私なりにどういう風に生き残っていくのか、というのがこれからの課題です。

取材協力=ビリケンギャラリー 取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略