【漫画原作者のまんなか。vol.1 武論尊/史村 翔】わが原作者人生に一片の悔いなし!! 航空自衛隊から漫画の道へ入った経緯、ヒット作誕生の裏話までを語る!

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。

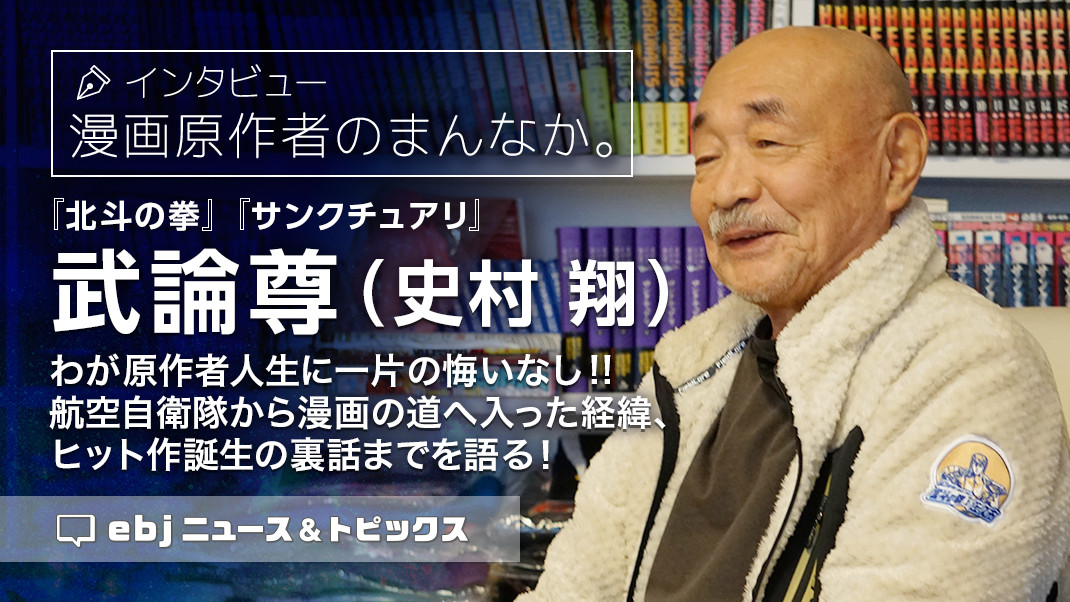

今回は、原作者として多くの人気作を手掛けるレジェンド・武論尊(史村 翔)先生にお話をうかがいます。

中学卒業後に7年間の自衛隊勤務を経験。「原作者」という職業さえ知らなかったと語る先生ですが、「人との出会い」が人生のターニングポイントになったと振り返ります。漫画界の巨匠や名編集者との出会い、ヒット作を生んだ創作術から、これから挑戦したい仕事まで――。とっておきのお話を語っていただきました。

▼武論尊/史村 翔

1947年、長野県佐久市生まれ。航空自衛隊勤務を経て、1972年「週刊少年ジャンプ」に発表した『五郎くん登場』(漫画:ハセベ陽)で漫画原作者としてデビュー。武論尊、史村 翔の二つのペンネームで、多くの漫画を世に送り出している。代表作は、武論尊名義で『北斗の拳』(漫画:原 哲夫)、『王狼』(漫画:三浦建太郎)など。史村 翔名義で『ファントム無頼』(漫画:新谷かおる)、『サンクチュアリ』(漫画:池上遼一)など。

2001年、武論尊名義で手掛けた『HEAT―灼熱―』(漫画:池上遼一)で第47回小学館漫画賞受賞。2023年、第4回さいとう・たかを賞〈特別賞〉受賞。現在は漫画原作を手掛ける傍ら、「武論尊100時間漫画塾」を開講して後進の育成に尽力している。

漫画との出会い

俺の少年時代は、漫画とほぼ「無縁」だったと言っていい。生まれは長野県の佐久市。長野は「教育県」と言われるが、当時は漫画の文化に関して本当に遅れていたと思う。書店に配本される漫画の部数も、少なかったのではないか。俺が小・中学生のころ、クラスに漫画の連載を読んでいる子はほとんどいなかった。

我が家に金銭的余裕がなかったこともある。自分の金で漫画を買えないから、金持ちの友だちが買った雑誌を回してもらった。まだ少年誌が週刊化される前だから、「少年」(光文社)などの月刊誌を読んでいた。村に貸本屋が1軒だけあって、さいとう・たかを先生の『台風五郎』を読んだ記憶がある。私立探偵が拳銃を片手に活躍するハードボイルドアクションだ。今にして思えば、ずいぶん早い段階で「劇画の洗礼」を受けていた。

田舎を出たい一心で入った自衛隊

農家の子どもだった俺は、毎日田んぼを走り回っていた。夏は川で釣り遊び。典型的な田舎の子どもだね。野球が好きで、中学生時代は3年間野球部に所属している。

貧乏暮らしに嫌気が差して、早く田舎を出たいと思っていた。自衛隊の養成制度を知って、中学卒業と同時に航空自衛隊に入隊。「航空自衛隊生徒」と言って、4年間の教育を受けるシステムだ。漫画家の本宮ひろ志はこのときの同期。しかも同じ小隊だ。いわゆる高校の教育を受けるとき以外は、一般隊員と同じ厳しい訓練を受けた。自衛隊コメディ『右向け左!』(原作:史村 翔、漫画:すぎむらしんいち)は、ほぼ実話で俺の青春記となっている。

自衛隊では、生徒の課程が終わると職種に分かれて、実際に部隊に配属される。俺は、九州の背振山分屯基地のレーダーサイトに行くことになった。時代はベトナム戦争のまっただ中――。戦地から帰還する米軍の艦上戦闘機F-4ファントムIIをレーダーで出迎えた。彼らは、じつに嬉しそうに機体を振りながら帰ってくる。今思えば、「俺は生きて帰ってきたぞ!」ってパイロットの気持ちが滲み出ていたのだろうね。俺は、自衛官としてベトナム戦争に少しタッチしているわけだ。当時はフツウの勤め人の気分でいたから、危機感なんて全然なかった。自衛隊は22歳まで勤めて辞めている。

漫画原作の道に入る

本宮ひろ志は先に自衛隊を辞めて、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載した『男一匹ガキ大将』のヒットで一躍スターとなっていた。ガキ大将の戸川万吉が、子分を従えて天下取りを目指す番長漫画だ。俺は自衛隊を辞めてから、彼を頼って転がり込んでいる。だけど、漫画の手伝いをしたことはない。ただ、酒を呑んで麻雀を打つ毎日――。

アシスタントの面接を手伝った覚えはある。のちに『銀牙―流れ星 銀』などの動物漫画で人気作家になる高橋よしひろ君。彼が面接に来た時に、俺は本宮と一緒に面接をした。「君は何やってんの?」と聞いたら、集団就職で上京して工場勤めをしているという。それを聞いて、即「OK」と言った。自分たちより学歴があるやつは入れないという(笑)。そんな採用方針だった。本宮プロには、漫画が好きな連中がたくさん集まった。本宮を「親分、親分」「先生、先生」と慕ってね。『男一匹ガキ大将』の世界に憧れたヤンチャな子たちだった。

本宮プロで毎日ぶらぶらしていたら、集英社の編集者・西村繁男さんが、「原作でも書いてみないか」と誘ってくれた。でも漫画の原作なんて、書けるかどうか分からない。とりあえず大学ノートに書いたものを見せたら、西村さんは「大丈夫だ」と言ってくれた。そして原稿用紙の書き方をイチから教えてくれている。こうして生まれたのが、デビュー作『五郎くん登場』(原作:武論尊、漫画:ハセベ陽)だ。

西村さんは本宮ひろ志を見出した人物で、「人を見る目」を持っていた。その独特の感覚に、たまたま俺が入ったのかもしれない。後年、西村さんに「なんで、俺だったんですか?」と聞いたら、「お前は調べ物をするときに、独自の調べ方をしてくる」と教えてくれた。俺の視点が、ほかの人と違う点を評価してくれたようだ。それまでの俺は、漫画の「原作者」という道すら知らなかった。本宮ひろ志と、西村繁男さん。二人との出会いが、俺の人生を大きく変えてくれた。

バイオレンス・アクションを目指した『ドーベルマン刑事』

少しずつ原作の仕事をもらえるようになって本宮プロを辞めた。そこそこ飯を食えるようになったころ、『ドーベルマン刑事(デカ)』(原作:武論尊、漫画:平松伸二)の話が舞い込んだ。休載する作家の代わりに書いてほしいという依頼で、期間限定の約束だった。それが1回目の掲載で、読者投票の上位にランクイン。想定外の人気に、急遽「連載化する」という話になった。連載を想定していなかったから、そのあとの展開を作るのに苦労した。

『ドーベルマン刑事』は、学園を舞台に「仕置人」みたいな話を書いてほしいという依頼だった。でも、映画『ダーティーハリー』みたいな、ハードな刑事ドラマにしたいと思った。クリント・イーストウッドが破壊力抜群の44マグナムを手に、法で裁けぬ悪党に立ち向かう――そんなバイオレンス・アクションにね。

「武論尊」と「史村 翔」、二つのペンネーム誕生

本宮プロ時代に『さらば友よ』という洋画が話題になった。俺が主演のチャールズ・ブロンソンに似ていると、誰が言ったか、言わないか――(笑)。俺のあだ名は「ブロンソン」になった。たぶん俺が「似ている」と言わせたんだろうね。名優の名前をありがたく頂いて、「武論尊」という漢字を当てはめてペンネームにしている。

集英社に続いて、ほかの出版社からも依頼を受けるようになった。ペンネームを使い分ける必要があったため、講談社の編集者が「史村 翔」の名前をつけてくれた。本名の「岡村善行(OKAMURA YOSHIYUKI)」を組み替えて「SHIMURA SYO」。「SHI」に「史」の漢字を当てはめて、「ふみむら しょう」と読ませた。

コンビ物が描きたくて選んだファントムII

このころに手掛けた『ファントム無頼』(原作:史村 翔、漫画:新谷かおる)は、自分の自衛隊時代の経験を生かした思い出深い作品だ。タイトルに「無頼」と入れたのは、たぶん俺のアイディアだと思う。かつて背振山で見たベトナム帰りのファントムには、他の機体とは違う迫力があった。迷彩塗装が施されて、血と硝煙の匂いが漂ってくるような獰猛なイメージだ。「飛行機なら何でも描ける」という新谷君に、ファントムを主役にしようと提案した。

それに、ファントムは複座のタンデム機。前席にパイロットの神田鉄雄、後席にナビゲーターの栗原宏美を乗せて「コンビ物」として書くことができる。肉体派とインテリ派――好対照の二者を主役にすることでドラマを進ませる。その後の俺のドラマ作りの基本だね。

かつて、自衛隊物を書くと戦争礼賛と非難された時代があった。そこをどう納得させるか考えながら、エンターテインメントとしなければならない。だけど、新谷君が描く魅力的な人物造形が、そんな俺の心配を払拭してくれた。新谷君とは、作品の舞台となった航空自衛隊百里基地に取材に行った思い出もある。当時の基地司令の副官は、俺の自衛隊時代の同期。ほかにも同期生が協力してくれて、ドラマにリアル感を与えてくれる要素となった。

人との縁に恵まれて

原作の仕事を通して、さまざまな漫画家の先生とご縁をいただいた。女性警官のコンビを主役にした『ホールドアップ!』(原作:武論尊、漫画:弓月 光)は、俺が書いた「唯一の少女漫画」だ。

世話になった編集者が「週刊マーガレット」(集英社)に移ることになり、土産代わりに作家を連れていかなければいけないという。俺は「弓月光さんが作画ならやるよ」と言った。断られるだろうと思っていたけど、弓月先生にOKをいただくことができて嬉しかった。彼の絵といえば、「かわいい女の子」が魅力だからね。少女漫画なのに、俺は女の子に拳銃をパンパン撃たせている。後年、弓月先生から「すごく困った」と聞いている(笑)。

それからほどなくして、『北斗の拳』(原作:武論尊、漫画:原 哲夫)の話が来た。原 哲夫先生が書いていた読み切りの作品が2本あって、読者投票1位となったから連載化するという。ストーリーが追いつかないから、原作を担当してくれないかという話だね。

読み切り版の『北斗の拳』は、高校生が恋人の敵討ちをする現代劇。主人公が高校生のままでは書けないから、「俺の世界に変えてもいいか」と言った。「いいよ」と言ってもらえて、舞台を最終戦争後の近未来に、ケンシロウの設定を成人に変えている。映画『マッドマックス2』で見た、核戦争後の荒涼とした風景が頭に残っていた。そこにケンシロウを置いてみたら、うまく行くと思った。原作者の直感だね。

そのころ、西村繁男さんが「週刊少年ジャンプ」の編集長になっていた。当時、新連載の作品は32ページ程度の誌面をもらえたが、『北斗の拳』の第1話は45ページほどあった。型破りな作品だったが、西村さんは慣例をやぶって「このままいく」と言ってくれた。俺の人生の要所、要所で西村さんが助けてくれて感謝している。初回で、45ページも持たせてくれたから、そのあとの方向性が見えてきたと思う。「これは長く続くな」と思ったよ。

「一片の悔いなし!!」力を出し切った『北斗の拳』

一子相伝の「北斗神拳」と、それに対応する「南斗聖拳」の設定。ケンシロウと、兄弟との相克――。そのあたりの設定はあとから考えた。ライバルを作るやり方は、漫画作りの王道だ。それを踏襲しているだけで、新しいことをやったという感覚はない。だけど、それぞれの人間の背景にドラマをまとわせたのが良かったと思う。ただのケンカではなくて、兄弟の全員が過酷な運命を背負っている――そこが当たった理由ではないか。

読者は、セリフ回しの醍醐味も楽しんでくれた。ケンシロウの「お前はもう死んでいる」。あれは、原先生の読み切りの段階で登場した「あんたもう死んでるよ」というセリフを、少しアレンジさせていただいた。――「歌舞伎調」にね。

「わが生涯に一片の悔いなし!!」。ラオウの最期の言葉は、自分でも会心の出来だと思っている。読者にドラマの終わりを伝える意味もあるけど、俺の中でも「書き切った」という思いがあった。ラオウの旅立ちにどんなセリフがふさわしいか。考えをめぐらせて、ひねり出している。ドラマの積み重ねが、生み出した言葉だと思う。原先生も描き切ってくれたから、それに対する感謝の思いもあった。

『北斗の拳』©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983

池上遼一とのコンビで「格好いい男」を追求

原 哲夫先生もそうだけど、池上遼一先生も絵がうまい。キャラクターが生き生きと「立って」くれるし、ドラマを際立たせてくれる。『北斗の拳』の場合は、読者を「泣かせる」ことを想定して書いている。原先生の絵柄は、ベタな「泣き」を書いても違和感なく読ませることができるからだ。一方の池上遼一先生は、読者を「自然に泣かせる」漫画家だ。男の後ろ姿を描くだけで、読者を泣かせられる漫画家はそうはいないだろう。原 哲夫先生の漫画が「動」的だとしたら、池上遼一先生は「静」の芝居が秀逸だと思う。

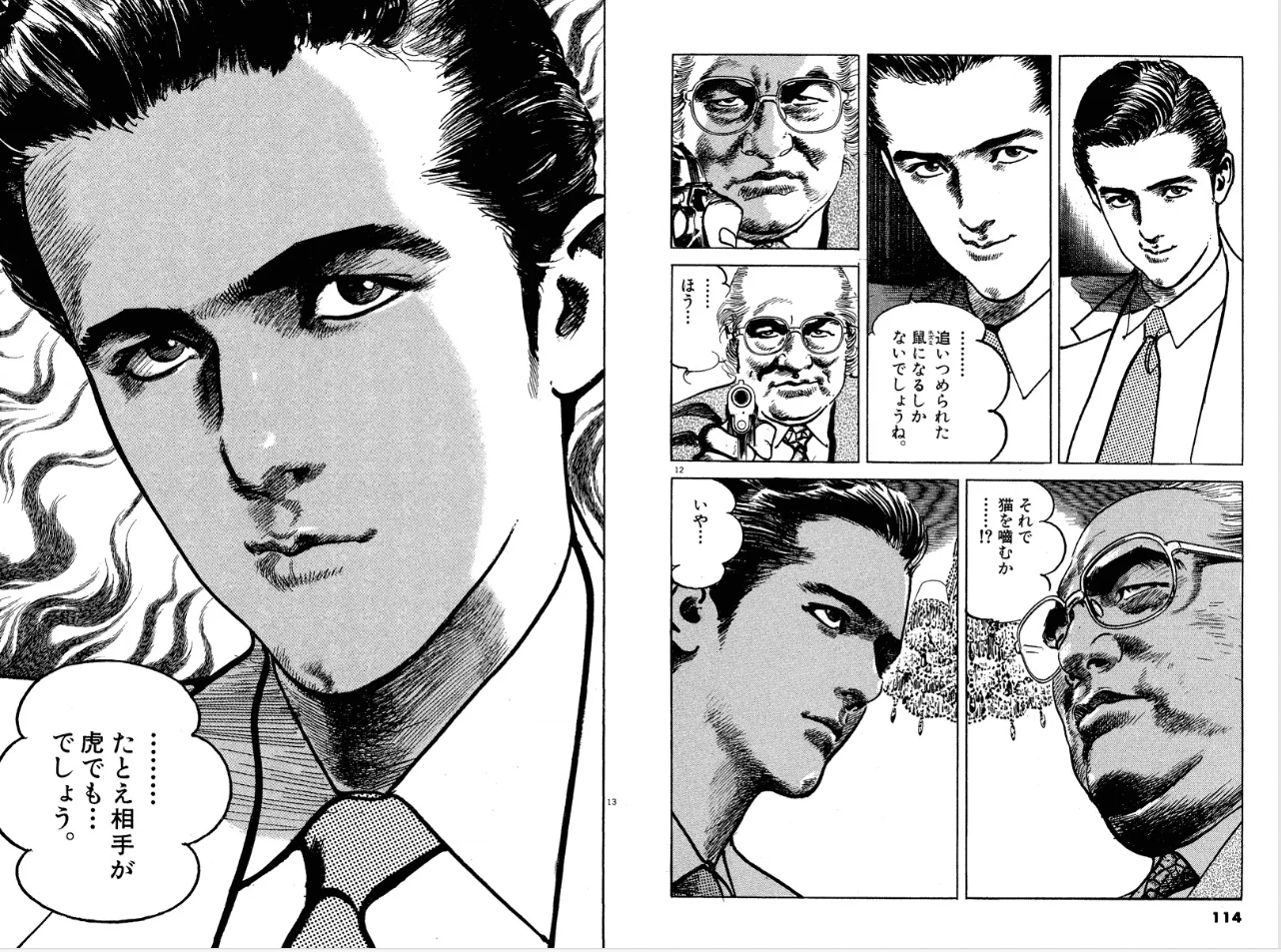

俺と池上先生の間には、「格好いい男」という共通のテーマがあると思っている。『サンクチュアリ』(原作:史村 翔、漫画:池上遼一)は、「裏」と「表」の世界を書きたくて始めた作品だ。主人公は、六本木の暴力団・北彰会の北条 彰と、政治家秘書の浅見千秋。裏社会と政治の場、二つの舞台が登場するけれど、「格好いい男」というテーマは一貫している。

『キリング・フィールド』という映画がある。かつてカンボジアの内戦で、ポル・ポト率いるクメール・ルージュ(極左勢力)が大量虐殺を行った場所、キリング・フィールドを描いた作品だ。俺はカンボジアに行った際に、実際に刑場の跡地を訪れている。頭蓋骨がゴロゴロ転がる風景は、暴力の無残さそのものだった。北条と浅見をこの空間に入れたら、二人の絆が強まるのではないか。そう思って、二人の原点をカンボジアに設定している。これは自分なりの原作論だが、キャラクターの表面だけを書いても、ただの「お人形さん」になってしまう。「どういう過去があって、今があるのか」について触れておかないと、軽い人間になってしまってセリフに重みが出てこない。

池上先生と組んだ作品の中で、自分が「三部作」としている作品があって、『サンクチュアリ』もその一つ。『サンクチュアリ』で政治を、『オデッセイ』で官僚による憂国の物語を、『BEGIN』では沖縄の普天間基地の問題を書いた(以上、すべて史村 翔名義)。政治とか裏社会を書いていると、「リアルですね」と言われることがある。じつは取材もしていないし、全部自分のカンで書いている。俺の場合は取材をするとそこに引っ張られてしまって、それ以上のことができなくなる。自由に空想することで、それらしいリアルさを作っている。

『サンクチュアリ』©史村 翔・池上遼一/小学館

エンターテインメントへの飽くなき挑戦

俺の漫画は、基本エンターテインメントだ。メッセージ性はあるけど、エンタメをベースに置いておかないと、ただのプロパガンダになってしまう。俺はプロパガンダするほど思想はなくて、ただ「こういう世界もあるよ」という見せ方をするだけだ。

いまは原作の仕事に加えて、もう一つチャレンジしていることがある。出身地の佐久市で開講した漫画家と原作者の養成校「武論尊100時間漫画塾」だ。近年、漫画界を志す人の数が多くなって、出版社の新人賞はものすごい競合の世界になっている。我が塾としては「どんどん傷ついてこい」と言って、積極的に世に送り出している。痛い目にあっても、中には拾われていくやつもいる。そういった武者修行に耐えられる連中しか、スターにはなれないのだ。

アマチュアがプロになって読み切りを書き、読み切りから連載へ……という流れを考えると、一人の漫画家が育つのに4、5年かかる。今年は、やっといい成果が出せそうな気配があって、今後の教え子たちの活躍が楽しみだ。塾の施設を佐久に建設中で、この春の完成を予定している。自分の原作作品も企画を通さなければいけないし、俺にはまだまだゴールはないよ。ただ、商業誌に出すエンターテインメントである以上は、編集から「ダメ」と言われたらおしまいだと思う。そのときが来るまでは書き続けたい。言ってみれば、ヒット作を飛ばしたいだけだ。まだまだ頑張るよ。

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略