『アカネノネ』孤独なボカロPと歌い手の心に光を灯すメロディ

現在はデジタル技術の向上とSNSの発達によって誰もがクリエイター、発信者になれる時代であり、膨大な数のコンテンツに触れることができます。ですが、その膨大さ故に見つかっていない、出会えていないもの方が圧倒的に多いこともまた事実です。作品を選ぶ、選ばれるということはある意味奇跡の様な瞬間なのかもしれません。

『アカネノネ』は広大なネットの海の中で出会った二人の奇跡を描いた作品です。

見つけた人と見つけられた人

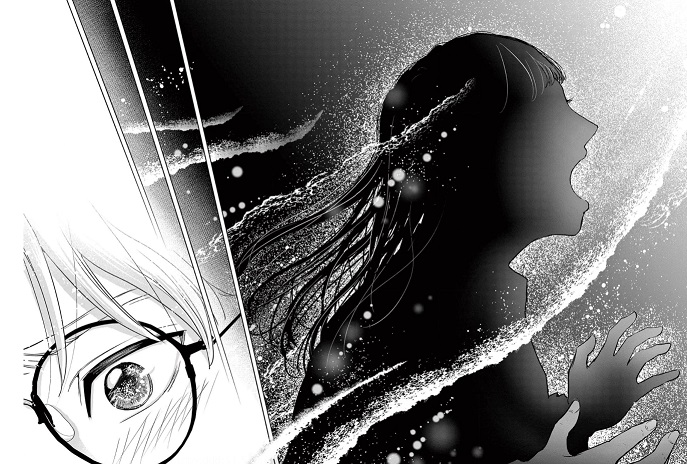

元有名ミュージシャンで敏腕音楽プロデューサー・神崎仁を父に持つ主人公・茜音は、コンプレックスと戦いながらプロの作曲家デビューを目指すべくボカロP「夕影(せきえい)」として楽曲を発表するも、あまり評価されず焦る日々を送っています。

『アカネノネ』©矢田恵梨子/小学館 1巻/第1話より

音楽に限らず、何かしらの手段で自身の創作やパフォーマンスを発表し大なり小なり評価されたいと思ったことはあるのではないでしょうか。多くの人に見てもらいたい気持ちも理解できますし、私自身もそう思っているうちの一人ですので、茜音の気持ちに強い共感を覚えました。そこだけ取って見ても十分応援したくなる主人公なのですが、彼が歌い手の少女・灯(トモル)との出会いによって気持ちに変化が生まれるエピソードを読むことで更に応援したくなる気持ちが強まります。

歌い手・灯は茜音の楽曲に惹かれて彼の曲を自身で歌い動画サイトで発信していました。

「夕影さんの音楽が無性に響くんです…!」という彼女の気持ちを聞いた茜音が、ここで初めて自分の曲を聞いてくれている人がいるという喜びを嚙み締めると共にネットの向こう側に「人」が居ることを意識した様に感じ取れました。

『アカネノネ』©矢田恵梨子/小学館 1巻/第1話より

プロデビューしたい、評価されたいという思いが強いあまり「自分」のことしか見えていなかった彼が自分の曲を聞いてくれる人、ひいては歌ってくれる人のことを考えるようになり作曲にもプラスの影響を受け成長していく様は見ていてとても気持ちがいいです。

茜音が「ボカ祭」と呼ばれるボカロPの祭典に参加することで更に他のボカロPや自身の動画を制作担当してくれるクリエイターと関わっていくことで更に人間としての深みを増していく様も目を見張るものがあります。

無限の可能性の存在

本作の肝は二人の成長物語にありますが、現代の音楽漫画だからこその魅力も持ち併せています。

始めはバンド活動でプロデビューを目指していた茜音はメンバーとの衝突でバンドを諦めてボカロPとなったという経緯が描かれており、音声ソフト「VOCALOID」の存在が茜音にとって音楽を続ける為の手段であり救済措置であったことが判明します。

VOCALOIDによって性別、年齢、生まれや育ちといったボーダーにとらわれることなく誰もが曲を制作出来るという現代の音楽表現が一人でもコンテンツを生み出す力を支え多様な可能性とチャンスをも生み出していることを『アカネノネ』は教えてくれます。

『アカネノネ』©矢田恵梨子/小学館 3巻/第18話より

ネットワークの向こうの人の存在を想う

またデジタルの恩恵によって可能性の広がりがありますが、どれだけ技術がデジタル的になっていっても、最終的に大事なのは「人の感情をどれだけ動かせるか」であり、それはどんな時代でも変わらないと考えています。

茜音と灯が出会い交流する理由もお互いに感動を覚えたからに他なりません。

『アカネノネ』©矢田恵梨子/小学館 1巻/第1話より

匿名性が高くなり人への意識が希薄になりつつある今、ネットにアップされる作品をただのいちコンテンツとだけ捉えず、『アカネノネ』を通じて改めてネットワークのディスプレイ越しに生きているクリエイターの存在を感じながら人々が作り出す作品に触れてみてはいかがでしょうか。