怖さと愛しさが混ざり合う『光が死んだ夏』ホラーとブロマンスに共通する”危うさ”が人々を惹きつける

モクモクれん先生の『光が死んだ夏』は、2022年にWeb連載をスタートさせた後、第二巻を刊行。SNSを中心に話題が広がり、累計110万部(電子含む)を突破しました。

ホラーとブロマンスの要素がちりばめながら、幼なじみのふたりの関係性が描かれる本作。次第に執着と愛の境目が薄れ、ふたりだけの形で繋がり合おうとする様子がまざまざと表現されています。特に引きつけられるのは、怖さと愛しさという異なる感情が、時折、ひとつになる、特有の感情がふたりから感じられること。

幼なじみのよしきと光の日常に突然起こり始めた異変の数々。事の発端は、光が、光ではなくなってしまった不気味な現象でした。

帰ってきた幼なじみに潜む異様な存在

よしきと光は、唯一の幼なじみとして小さな田舎町で育ちます。地域特有の閉塞感に息苦しさを感じていたよしきにとって、光だけが自分の居場所。けれど、高校生になったある冬、光が突然行方不明になってしまいます。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

無事に発見されたものの、戻ってきたのは光であり、光ではない、なにか異様な存在。見た目も声も光そのものでありながら、よしきだけがその異変に気づいてしまいます。

見えない異変が”日常”に吸収されていく

幼なじみの皮を被った異様な存在と、何事もなかったかのようにただただ過ぎ去るいつもの生活。そんな”異様な日常”には、わかりやすいホラー表現では描き切れない「ただならぬコワさ」が、たしかにそこにあるのです。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

暑さでじっとりとした空気とカエルや蝉の声。夏を彩る要素一つひとつがより一層不気味に、そして捉えようもなく「たしかにある」気配を際立たせます。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

”日常”として描かれているはずなのに、恐怖が疑いなく、染みわたってゆくのです。

名づけようのない感情は手に負えない

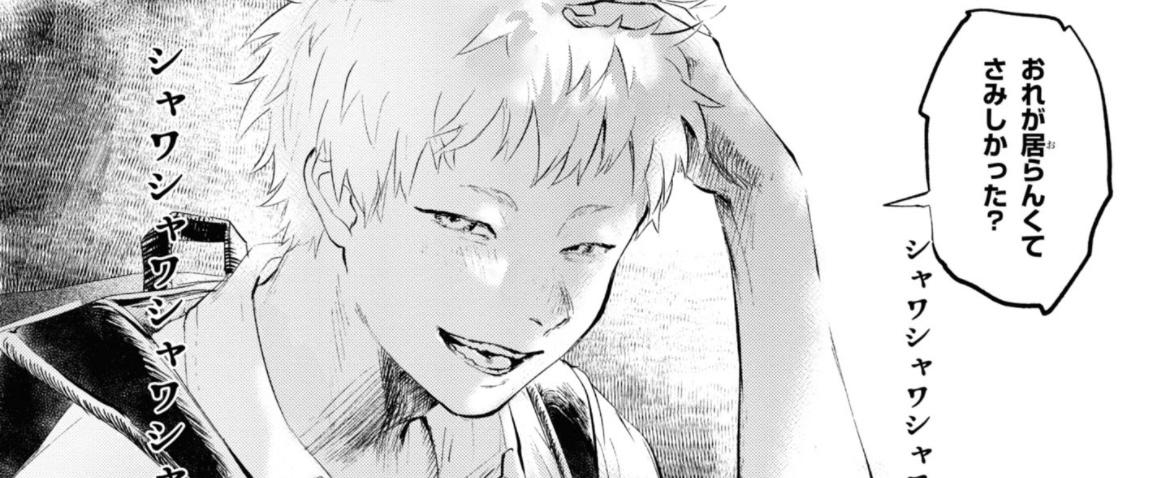

光の身体を乗っ取っているヒカルはというと、異常なまでによしきに執着するようになります。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

けれど、光が「ヒカル」になった時期を境に、ふたりが暮らす地域全体にも不吉な出来事が相次ぐように・・・。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

よしき自身もこのままではいけないということを察するものの、「ヒカル」と過ごすことで「光」への行き場のない思いをごまかそうとします。

痛々しさを感じるほどのヒカルの執着心や、よしきが秘める光への思いは、彼らの中でもうまく扱えないまま。

それでも一緒にいることを選ぶふたりは、ときどき、感情の高ぶりに襲われます。生々しい表情を浮かべたり、言葉をつまらせたり。

得体の知れない感情の「どうしようもなさ」。なす術もなくそういう感情を表出させてしまう、あどけない彼らの姿が強烈に描かれてゆきます。

”あわい”で作るふたりの公共

「これ以上踏み込んではいけないのに・・・」この物語で描かれる怖さや愛しさには、そんな危うさが伴っています。

ホラーとブロマンス。両者は異質なようでありながら、よしきと光、あるいはヒカルの物語を通してみると、紙一重のようにさえ感じるでしょう。

『光が死んだ夏』©Mokumokuren/KADOKAWA

人間と人間ではない存在、生と死、そして愛と友情。相容れない両極に揺れ動くふたりは、決して溺れないように、互いにしがみつく。そうしていつの間にか、怖さも愛しさも同質に写し出す「ふたりだけの公共」が築かれているようにさえ思えてくるのです。

未熟で不完全ながらも、彼らは心の起伏一つひとつを過敏に感じ取ります。ホラーよりもじっとりとしていて、愛よりもみずみずしいそれらは、”生の躍動”と言えるのかもしれません。