あなたならどんなエンディングを望む?死から始まる物語を描く『終のひと』

“葬儀”。それは人生の締めくくりであり、その人の物語の最期の一コマである。良い葬儀とは? 人の死とは? 正解のない疑問に、普段から持論を持つ人は多くはないだろう。

『終のひと』 ©清水俊/双葉社

『終(つい)のひと』は、弔いの場の裏方“葬儀屋”の世界を題材とした、命の尊厳を描く示唆に富んだ作品である。

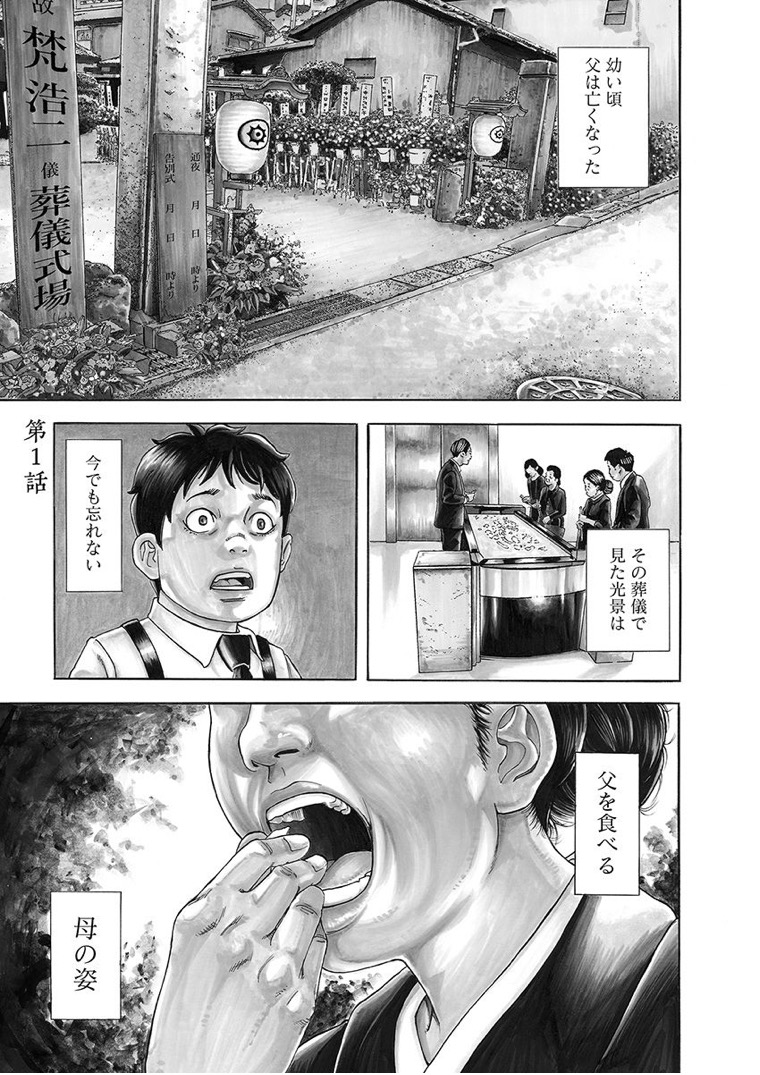

故人の骨を食べるということ

第一話から刺激的なエピソードが描かれ、一気に興味を惹きつけられた。

冒頭、葬儀の中のひとつの風習として“骨かみ”という行為が紹介される。それは、“遺骨を口に入れる”という大胆な行為であり、それをすることで故人と一体になり、故人の生命力にあやかるという意味合いがあるという。

『終のひと』 ©清水俊/双葉社

コマにもあるように、もし幼少期にそのような場面に出会っていたら、トラウマになっていたと思わざるを得ない。そんな衝撃的なシーンから、本作は始まった。

しかし、インパクトのあるエピソードの最終地点は、心温まる人間模様が描かれるから驚きである。

『終のひと』は、葬儀を通して、社会に隠れるさまざまな社会課題、生物にとって不可避である“死”と向き合うことをテーマにしたヒューマンドラマである。

しがない会社員と一風変わった葬儀屋の社長

梵孝太郎(そよぎ・こうたろう)は、普通の会社員として都内で勤務していたが、ある日母親が急死してしまう。幼少期には父親を亡くしており、残された唯一の家族である母親もあっけなくその生涯を閉じてしまった。

一人息子である孝太郎には、すぐに喪主として葬儀を取り仕切る必要性がふりかかる。母親が亡くなったからといって、いつまでも悲しんでいる暇はない。すぐにでも葬儀の手配をしなければならないのだ。

病院が手配した葬儀社の担当にセールスマンのように営業をかけられる孝太郎のところへ現れたのは、嗣江葬儀店の嗣江宗助(しえ・そうすけ)。

『終のひと』 ©清水俊/双葉社

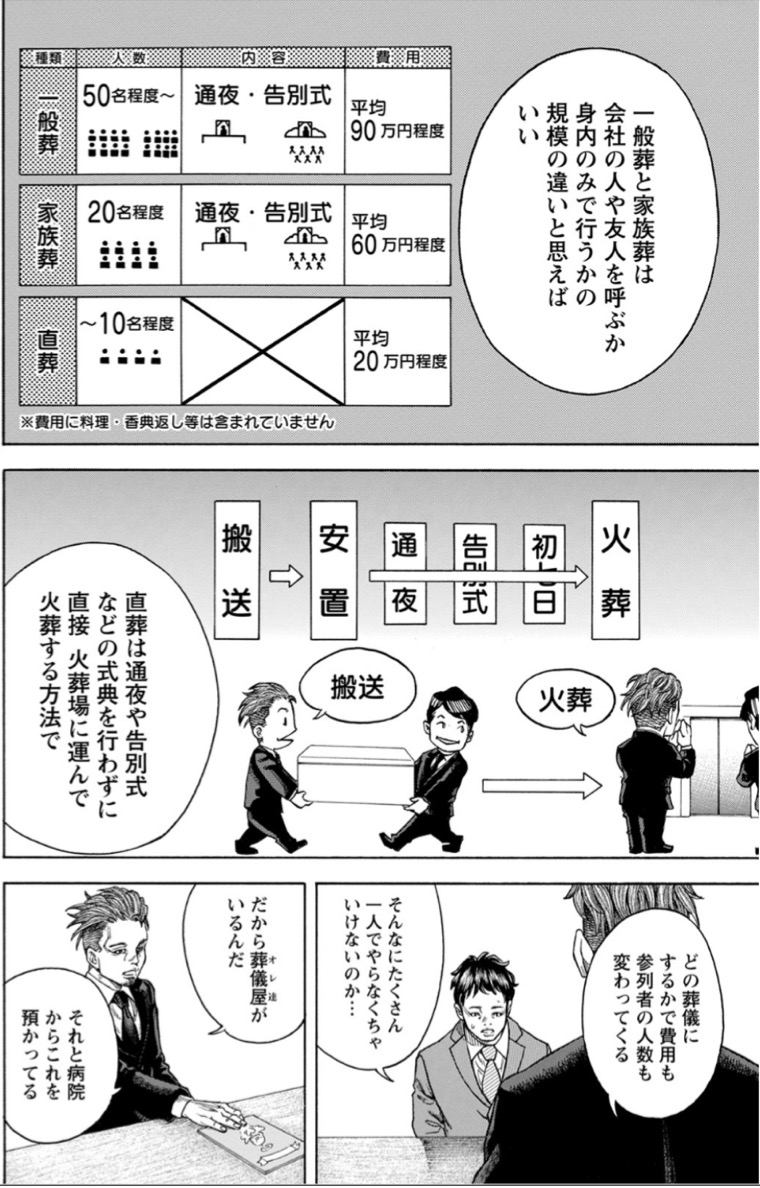

堅気には見えない風貌であるが、喪主として決めなければならないことを孝太郎へ説明していく。その中で考えさせられた点は、喪主が直面する「生きている人間たちへの対応」だ。

関係性の希薄な親族たちが、死者の意向とは関係なく、自分の顔に泥を塗らないよう、小さなコミュニティの体裁を取り繕うよう葬儀のあり方に口を出してくる。周りの目ばかりを気にし、貧相な葬儀では生きている自分たちが恥をかくのだと、声を荒げるシーンは印象的だ。

『終のひと』 ©清水俊/双葉社

自らの死生観がさも正義であると押し付け、故人を慮る気持ちを忘れてしまっている様子は読者としても考えさせられるシーンであった。

結局葬儀は、母親の意向にそった形で息子と数名の友人によって執り行われた。そして、孝太郎が泣きながら母親の遺骨を口にするシーンは、この親子の物語の締めくくりを見事に表現していると感じた。

葬儀屋とは、正解のない仕事

さまざまなタイプの葬儀を描いている本作であるが、一貫して感じたことは”葬儀の仕事に正解はない"ということだ。

『終のひと』 ©清水俊/双葉社

それは、コマにもあるようないろいろな種類の葬儀の形式がある。という意味だけではもちろんない。

「良い葬儀」というのはなんだろうか。孤独死した高齢者の葬儀の喪主を務める、勘当されていた息子。社員に慕われていた工場長の妻。大企業の社長と、その社員たち。一人一人の死生観は異なり、葬儀との向き合いかたも人それぞれ違うものだ。葬儀社の顧客は直接的には喪主であるが、「誰のための葬儀」かという点で考えると、故人のものであるようで、喪主のものでもあり、他の遺族や参列者の方のためでもある。なかなか一概に言えるものではないだろう。

残された側の人間が考える、個人との別れ方。「誰のために葬儀をするのか」が考え抜かれたエピソードは、当然のように毎回異なる。正解がない中で、それぞれが出した答えとして描かれる葬儀の様子を、ひとつひとつ味わって欲しい。

お仕事マンガとしての側面も面白い

本書の読みどころは、葬儀に関する知見を得られる点だけではない。

孝太郎のように、人の役に立つ仕事をしたいと考える人たちはたくさんいる。そのために、相手に共感し寄り添いながら奔走することも多々あるだろう。しかし、当の本人が相手に寄り添っているつもりでも、相手が同じように受け取っているとは限らない。

葬儀を題材に、亡き人を見送る遺族と葬儀屋の視点から「他者への寄り添い方」を紐解いていく。私たちの仕事や日常の立ち振る舞いを今一度見直すことができる。そんな読み方ができるのも本書の醍醐味であり、オススメしたい理由である。ぜひ、お手にとってじっくりと考えに浸りながら読み進めて欲しい。