大人になって冨樫義博作品がもっとおもしろい! “外界”から人間を眺める人類学の視点

冨樫作品ファンとそれ以外の方々こんにちは、サトーカンナです。

『HUNTER×HUNTER』長期休載の沈黙から一転、2022年5月に冨樫先生が突如Twitterアカウントを開設して世間がざわついたかと思えば、2022年10月28日から原画展「冨樫義博展 -PUZZLE-」の開催が決定。11月にはコミックス最新巻(第37巻)が発売されました。

冨樫先生の三大名作『幽☆遊☆白書』(1990~1994年)、『レベルE』(1995~1997年)、『HUNTER×HUNTER』(1998年〜)各作品の連載を読みながら大人になった方は多いと思いますが、私は大人になってからガッツリとハマったクチでして。

ゾクゾクさせる展開、愛すべきキャラクター、緻密で複雑な設定の妙、圧倒的画力によるアクションシーン。すべてが一級品なのはたしかですが、冨樫作品には大人になっていっそう沁みる一歩先のおもしろさがある! 今回はそんな私の主張をお聞きいただきたいのです。

ついに連載が再開したこのタイミングで、大人になったあなたが冨樫先生のマンガをもう一度、もしくは初めて手にとってみようと思えるようなプレゼン、がんばります!

前作を引き継ぎながら進化を遂げる冨樫ワールド

私は『HUNTER×HUNTER』にハマった後『レベルE』、『幽☆遊☆白書』の順に読んだのですが、それで感じたのは各作品に共通点が多いということ。しかも前作の世界観を引き継ぎながらどんどん進化を遂げているのです。

以下に、前作から引き継いだと思われる設定の例を挙げてみます。

| 『幽☆遊☆白書』 | 『レベルE』 | 『HUNTER×HUNTER』 | |

|---|---|---|---|

| “外界”の存在 | 魔界、霊界 | 宇宙 | 暗黒大陸 |

| 人間の命を脅かす生物 | 妖怪 | コンウェル星人 マクバク族 など |

キメラアント など |

| 異空間に入るゲーム | 四次元屋敷 ゲームバトラー |

カルバリ星 | グリードアイランド |

これらの共通点から私は「冨樫先生のマンガってなんだか人類学みたいだな」と考えるようになりました。それはどういうことなのか? 設定の例をもとに見ていきましょう。

“外界”からやってくる、人間を脅かす生物

冨樫作品に欠かせないのは人間界の“外側”の世界。『幽☆遊☆白書』では魔界や霊界、『レベルE』では宇宙、『HUNTER×HUNTER』では暗黒大陸といった具合です。その“外界”からやってきた生物と人間との交流は、各作品でメインテーマのひとつになっています。

『レベルE』 ©冨樫義博 1995‐1997年

なかでも『幽☆遊☆白書』の妖怪、『レベルE』のコンウェル星人やマクバク族、『HUNTER×HUNTER』のキメラアントなど、人に危害を加える、人を食べる、滅ぼす……といった人間にとって不都合な生態・文化を持つ生物が物語をかき回していきます。

『HUNTER×HUNTER カラー版』©P98-22

「ぼく達は生まれるべきではなかったのかも知れない」

このとき、そういう“外界”の生物を決して悪者にしないところが冨樫作品を輝かせるポイント。“外界”の生物が人間の敵になってしまうことは避けられない……その背景を丁寧に描いていくのです。

例えば『レベルE』のなかで、人間を食す生態をもつコンウェル星人の少年は「ぼく達は生まれるべきではなかったのかも知れない」「何でぼくみたいな生き物がいるんだろう」(『レベルE』上巻 p.191)と悩んでしまいます。

『レベルE』 ©冨樫義博 1995‐1997年

彼らが彼ら自身として生きるための自然な営みが人類の脅威になってしまう。このどうしようもなさを目の当たりにしたとき、「悪い敵をやっつける」世界で暮らしてきた少年少女たちは大きく混乱したでしょう。

価値観の相対化

この混乱は「人間を殺すのは悪、という価値観は私たち人間が勝手にもっているだけのことなのだ」と、善悪に関する価値観が相対化されたことによって起こります。

『幽☆遊☆白書』 ©冨樫義博 1990-1994年

私たちが肉や魚を美味しくいただくことと、“外界”の生物が人間を食べることは、自然界のなかでは対等な文化。この考え方は文化人類学でいう「文化相対主義」の思想に近いものです。

『HUNTER×HUNTER カラー版』©P98-22

人間も自然の一部であり、人間界より大きな自然界や宇宙では人間のもつ文化・倫理は通用しません。現実世界で起こる大震災や台風、洪水、感染病の流行なども、人間のコントロールの範疇を超えた厄災です。

さらに踏み込んでいえば、「人間が自然界を制御できると考えるのは傲慢」というメッセージさえ感じます。最近は「SDGs」という言葉が出回っていますが、これも世界を人間のコントロール下に置いた発想に近いともいえますね。

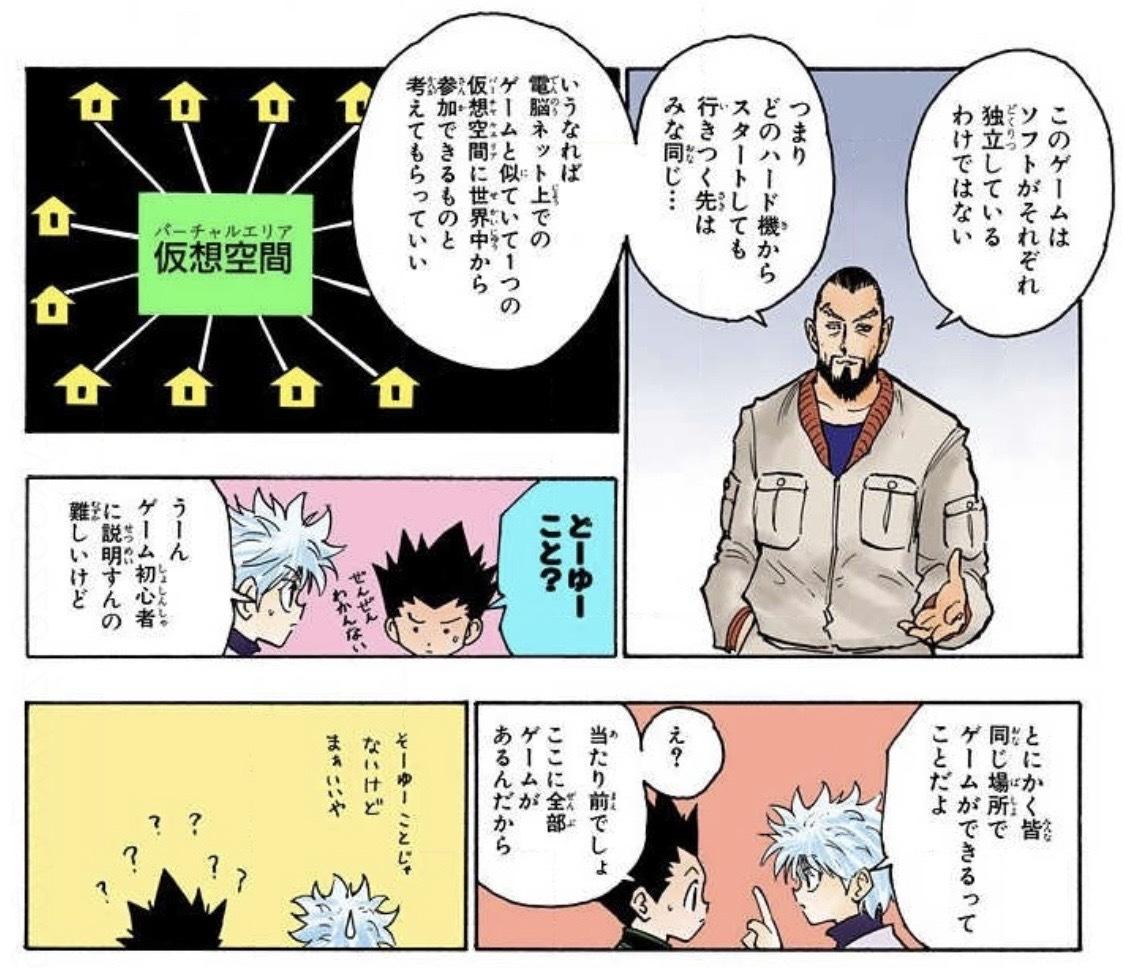

ルールの決められた異空間に入っていくゲーム

さて冨樫作品の共通点としてもうひとつ見逃せないのは、主人公たちが特定のルールをもった異空間に入り込むゲームに参加すること。『幽☆遊☆白書』では四次元屋敷やゲームバトラー、『レベルE』ではカルバリ星、『HUNTER×HUNTER』ではグリードアイランドという舞台が当てはまります。

『HUNTER×HUNTER カラー版』©P98-22

ここで着目したいのがゲームルールの異様なまでの細かさ。冨樫先生は、読者が本当にその世界が存在すると錯覚しそうなほどあらゆる設定を緻密に作り込むことで知られています。この細かい設定の描き方こそ人類学者が記録したフィールドノーツ(現地調査記録)のようなのです。

プレイヤーはゲーム内の細かなルールに則ってプレイすることを強いられます。その空間のルールのなかで過ごさなくてはならず、そこから逸脱するとゲームオーバー。

『幽☆遊☆白書』 ©冨樫義博 1990-1994年

それはフィールドワークを行う人類学者も同じで、ある異文化のなかに飛び込み、そこでのしきたりにしたがって生活しながら、その文化のあらゆるルールや生活様式を細やかかつ体系的に捉え、理解していきます。

もしも自分のもつ価値観と異なる現象があっても、基本的に介入せずに記録する。人類学者に求められるのは、そこに彼らがどんな意味を持たせているかを理解することなのです。

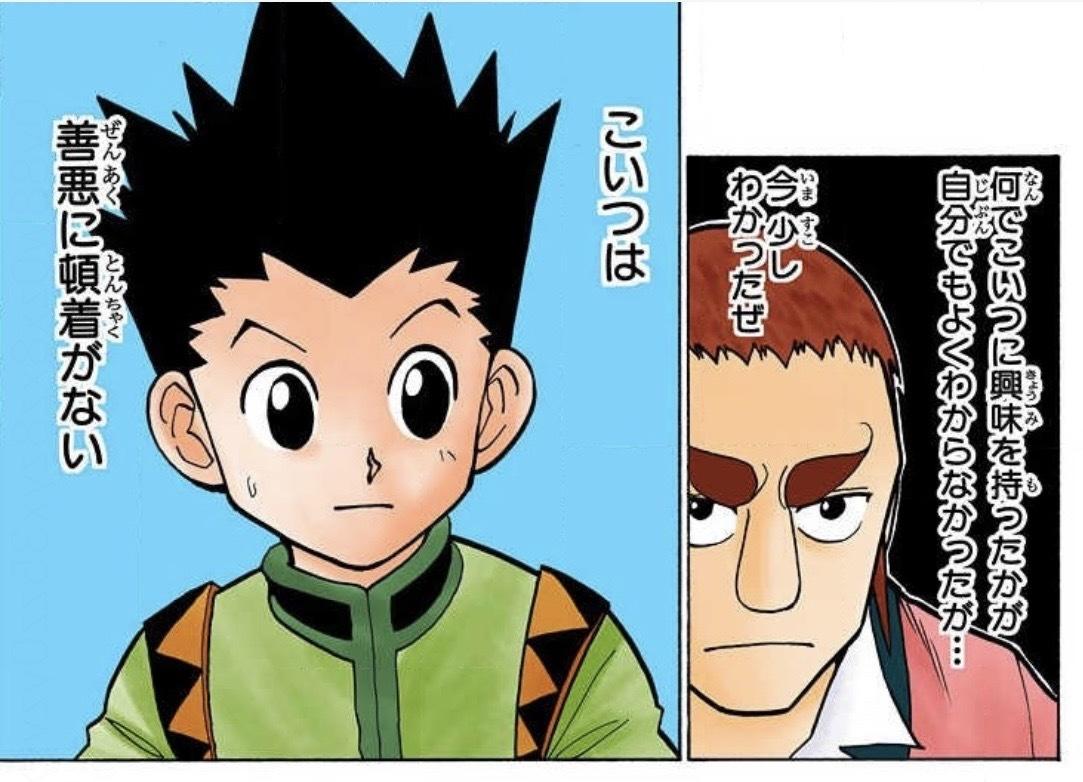

「単純な好奇心」で“外界”を知る主人公

『HUNTER×HUNTER』の主人公ゴンは「善悪に頓着がない」「単純な好奇心」(『HUNTER×HUNTER』第10巻 p.91)を持つ者として描かれています。

『HUNTER×HUNTER カラー版』©P98-22

これは人類学者として重要な素養です。目の前で起こったことを自分の価値観から抜け出して理解しようとするフラットさは、人類学者がフィールドワークをするうえで最も大切な態度ともいえるかもしれません。

つまり冨樫先生の描く世界では、主人公がフィールドワーカーとなり「単純な好奇心」をもつ者として、私たちに新しい文化や価値観を共有してくれるのです。

“外界”を通して人間を描く「人類学」の視点

人は自分以外のなにかと比較することでしか、自分の存在を規定することができません。宇宙人がいてはじめて「地球人」、日本国外に住む人がいてはじめて「日本人」と自分を認識します。

人類学のおもしろさは、自分の“外側”にある異文化を知ることによってはじめて、自分が“内側”にいる文化のあり方を自覚できるところにあると思います。自分が何を正しい、うれしい、いやだ、許せないと感じるのか? それは異なる価値観との違いで浮き上がるもの。

冨樫先生は“外界”やゲームという「異文化」を構築し、そこでのルールを「単純な好奇心」をもつ主人公にぶつける(=フィールドワーク)ことで、人間そのものを描いているのではないでしょうか。読者は、主人公とともに世界を冒険することで自分のあり方を知ることができるのです。

『HUNTER×HUNTER カラー版』©P98-22

大人のあなたにこそ、冨樫作品を

それなりに大人の思考力を身に着けてから冨樫作品に触れた私は、そんな人類学みたいなところに強く引き込まれたのでした。子どもの頃にはピンとこなかったであろう一歩踏み込んだ魅力、みなさんにも伝わりましたでしょうか。

『幽☆遊☆白書』以前のものを含め冨樫作品はどれもおもしろいですが、先生の人類学者っぷりは作品を追うごとに極まってきています。自分が属する文化で当然とされる価値観を疑い続ける姿勢は変わらず、むしろ各作品でそれだけを描き続けているといってもいいほど。

『レベルE』 ©冨樫義博 1995‐1997年

原画展へ出かけるあなたは新しい視点でもう一度、これまで読みそこねていたあなたは今こそ冨樫ワールドを訪ねてみてください。大人になったあなたにきっと響くはずです。