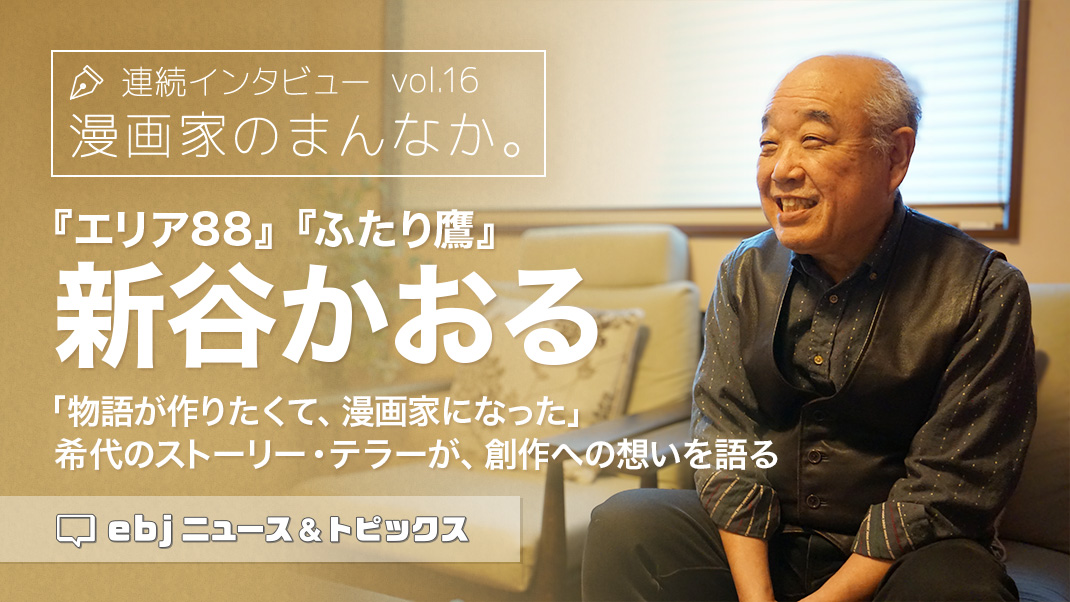

【漫画家のまんなか。vol.16 新谷かおる】「物語が作りたくて、漫画家になった」 希代のストーリー・テラーが、創作への想いを語る

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。

今回は、『エリア88』『砂の薔薇 デザート・ローズ』などの人気作を描いた、ミリタリー・アクションの巨匠・新谷かおる先生にお話をうかがいます。

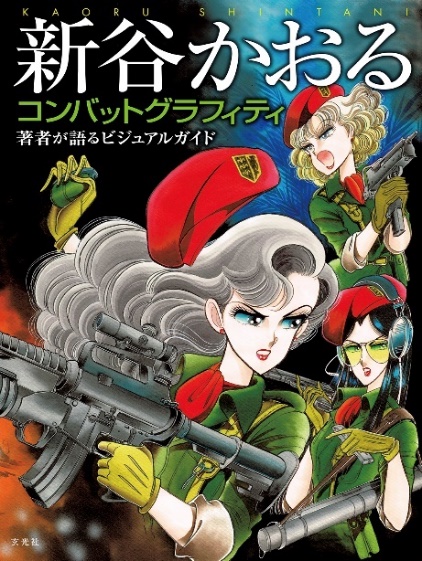

2024年5月31日、ガン・アクションの名場面を集めた新刊画集『新谷かおるコンバットグラフィティ 著者が語るビジュアルガイド』(玄光社)を刊行した新谷かおる先生。現在は、書籍の出版活動の他に、電子書籍コミックの原作執筆も手掛けられています。

少年時代の思い出から近年の創作活動まで、幅広く語っていただきました。

▼新谷かおる

1951年、大阪府豊中市生まれ。72年に「りぼん」漫画賞佳作に入選し、73年同誌4月大増刊号に『吸血鬼はおいや?』を発表してデビューする。同年2月、漫画家の佐伯かよのと結婚、3月に松本零士の零時社に入社する。77年に、「月刊プレイコミック」に「戦場ロマン・シリーズ」を連載して本格デビュー。さらに翌年「週刊少年サンデー」増刊号に発表した『ファントム無頼』(原作/史村 翔)がヒットし、一躍注目を集める。

85年、『エリア88』及び『ふたり鷹』で、第30回小学館漫画賞を受賞。

航空漫画やカーアクション物の他に、『クレオパトラD.C.』、『砂の薔薇(デザート・ローズ)』等、女性を主人公とした作品もファンを熱狂させている。

ファンタジー×西部劇の新作品

“新谷かおる”が手掛ける漫画というと、ダイナミックな航空機アクション、華麗なガン・プレイ、あるいは陰謀渦巻くストーリー……と思われる方が多いと思います。けれど、今書いているのは、電子配信のファンタジー漫画の原作。それも、2本回しているんですよ。私の十八番(おはこ)である“世界の紛争モノ”とかも書きたいけど、今はその時間がない(笑)。

編集部からの依頼は、とりあえず“ファンタジー”でした。ファンタジーといったら、“剣と魔法の世界”でしょう。それを注文された時、「どうすんだよ」「もう書くことがないよ」と正直思った(笑)。でも、それならば切り口を変えようと考えて、西部劇を下地にしたんです。西部劇なら、子どもの頃から馴染みがあるからね。

先日発売された『新谷かおるコンバットグラフィティ』にも話を寄せたのだけど、私が少年時代を過ごした1960年代は、海外ドラマがよくテレビで放映されていた。『ララミー牧場』に夢中になり、『拳銃無宿』でスティーブ・マックイーン演じる主人公が撃つ、ランダル・カービンのアクションにしびれたのも、今となっては思い出ですね。

ランダル・カービンは、主人公である賞金稼ぎのジョッシュ・ランダルが由来のネーミング。カービンは本来騎兵用の小銃のことで、馬上で扱えるように銃身を短く切ったものです。でも、本当にあんな撃ち方ができるのか、というのは疑問ですがね(笑)。あんなに短く切っているのだから、装弾数を考えると「ドン、ドン、ドン」と連発するなんて不可能だと思うよ。

原作者として活動を再開

2017年、私は66歳を迎えたのを機に、漫画家としては一度お休みをいただきました。それから、何もしない日々が続いた。他の漫画家さんの漫画を読んで、笑って、泣いて……それで酒を飲む。テレビで洋画を見て……それに飽きたら、やっぱり酒を飲んで寝る(笑)。「それでは、よくない」と思って、昔とった杵柄で“漫画の原作”を書いてみようと考えたんだね。

伴侶である漫画家・佐伯かよのと組んだ『クオ・ヴァディス』。千葉きよかずさんと組んだ『DAT13』で、既に漫画原作という仕事を体験している。もっとも『クオ・ヴァディス』では、私が作った設定と関係のないところで、いきなりキャラクターを殺されてしまい、設定と違ったものが出てきたりしたけど……(笑)。

千葉さんは、村上もとかさんの『赤いペガサス』を手伝っていた方です。だからという訳ではないけれど、『DAT13』は“車モノ”でした。作画資料として、外車の販売店でもらったカタログを、彼に渡したこともありました。今は生産していない車が出てくる時は、18分の1スケールのプラモデルを渡したこともある。私は、松本零士先生のアシスタントをしていた時に、作画資料のプラモデルを沢山作ったのだけど、その時を思い出して懐かしかったですね。

そういったわけで、今はツキシロさん作画の電子配信作品『EX』の原作を手掛けています。先ほども言いましたが、これは西部劇を下敷きにした魔法物です。「剣士の代わりに、賞金稼ぎを持ってきたのか」なんて言わないで、読んでみてください。意外な展開が隠してあるんです。

読者の反響が参考になった『ふたり鷹』

現在配信中の『EX』については、読者の反応が気になるところです。漫画家としてコミック誌に描いていた頃は、読者の人気投票というものがあったけど、電子配信の作品ではその辺りが少し分かりにくい。コミック誌では、編集部に読者の反応を聞かされて、それをデータにして話の展開を決めていましたね。

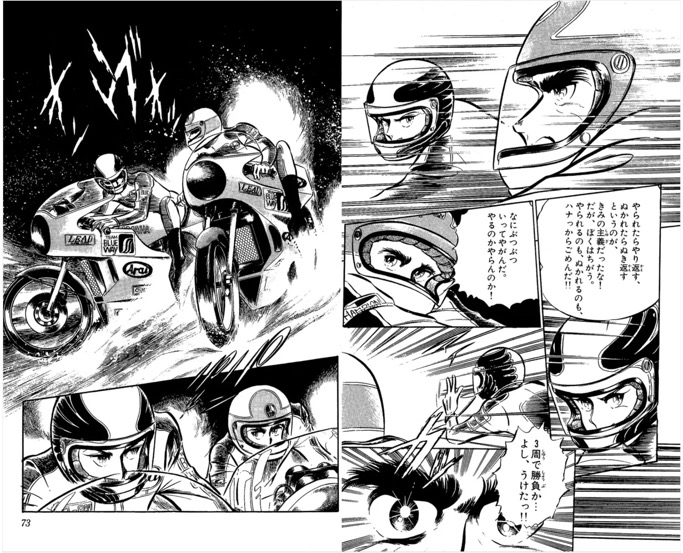

たとえば、「週刊少年サンデー」(小学館)に連載した『ふたり鷹』。沢渡 鷹(さわたりたか)と東条 鷹――“二人の鷹”が活躍する、耐久二輪レースの世界を描いた作品です。この冒頭で、バイクの事故で死亡者が出たと描いたのですが、これに当時の編集長が目を白黒させたと聞きました。

バイクは正しく乗れば事故は防げるという思いもありますし、私の目論見としてはかなり真面目なバイク話にしようと思っていたんです。ところが、いきなり方向転換が必要になった。これはダメだと思って、沢渡鷹(さわたりたか)と母・緋沙子との“母子漫才”を始めました。すると、いきなり読者アンケートの人気投票が上がりました。「これが少年誌のノリなんだ」「これで、やるしかないんだ」と、教えられた次第です。

ちなみに『ふたり鷹』は、雑誌の人気投票で最下位からスタート。それでも次第に、高橋留美子さんの『うる星やつら』や、あだち充さんの『タッチ』とともに上位を競うようになります。結局『うる星やつら』は抜けなかったけど、『タッチ』は何回か抜いたと思う。向こうの試合が終わったタイミングで、こっちがクライマックスに持って行くのがコツなんです(笑)。

『ふたり鷹』©新谷かおる

ホームドラマとして描いた『ファントム無頼』

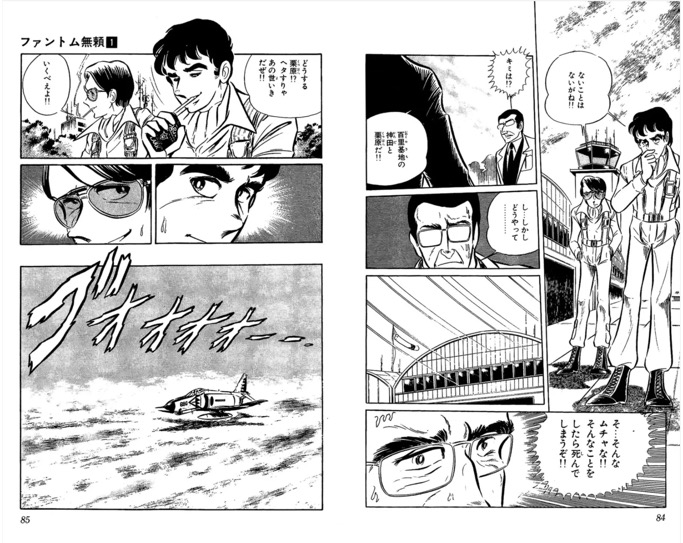

小学館の「週刊少年サンデー」増刊号で連載した『ファントム無頼』は、原作者・史村 翔さんとのコンビ作品。彼のもう一つのペンネームが「武論尊」なので、私は長年「ブーやん」と呼ばせてもらっています。この時、ブーやんは「週刊少年ジャンプ」(集英社)で『ドーベルマン刑事(デカ)』(作画:平松伸二)の原作で人気者となっていた。集英社以外の様々な出版社で原作を書くために、もう一つのペンネームが必要となったと聞いている。本名のローマ字表記をアナグラムで並べ替えて、“史村 翔”になったそうです。

この作品は、航空自衛隊百里基地が舞台。戦闘機F-4EJファントムIIを操る、神田鉄雄と栗原宏美という二人のパイロットを主役に描いています。ブーやんがくれた原作は真面目な内容で、熱血漢の神田鉄雄と、あくまで冷静な栗原宏美によるドラマが展開されていたんです。でも、当時の自衛隊は微妙な存在でした。憲法9条で問題になっていた自衛隊がクローズアップされて、問題にされるのは避けたいと思いました。それで、基地全体を“一つの家族”としてとらえたホームドラマにしてしまったんです。

第一稿の冒頭で、基地司令が朝礼で演説をぶち始める場面があった。そこに“英霊の御霊”という言葉があったので、「やめよう」と言いました。自衛隊内部だけで配布するならともかく、不特定多数の少年少女が読者になるわけです。そんなこともあって、『ファントム無頼』では、航空自衛隊員に襟の階級章をつけないで描いています。もちろん、ブーやんに相談してのことです。

長い連載の中で、私はブーやんの原稿を見ながら、「なるほど原作というものは、こういうものなのか」と学ばせてもらいました。

『ファントム無頼』©武論尊・新谷かおる

漫画原作は、日本独自の文化

私が、初めて漫画原作を“原稿”という形で見たのは、梶原一騎先生による『恋人岬』の原作でした。私が、松本零士先生の零時社をお手伝いしていた時のことです。この作品の作画は、牧美也子先生。松本零士先生の奥様で、ご夫婦一緒にお仕事をされていたんです。ちょうど牧先生の後ろに席があったので、私が話しかけられたんです。

牧先生は私に原作を見せてくださったのですが、ラストに「海辺の砂浜にコーラの瓶が流れつく」というようなことが書いてある。「このコーラの瓶に、何かの意味が込められているのか」というのが、牧先生の問いでした。「何かの伏線なら、大ゴマにして描きたいと思う」とおっしゃるので、梶原先生に聞いた方がいいと申し上げました。

そこで牧先生が電話すると、梶原先生はいきなり「牧先生のお好きなようになさってください。それに何か含むようなことがあったら、含むように次作を書きます」と言われたという。その時、漫画原作者っていうのはすごいと思いました。

ちなみに、漫画のために書くシナリオというのは、日本だけみたいです。原作の小説なりがあって、それのコミカライズというのは外国にもあるようですがね。マーベルのように、シナリオ、作画と分業制のケースもありますが、日本の漫画原作の書き方とは、少しニュアンスの違いがあるようです。

日本の漫画原作って、“たったひとりの読者”に向かって供給されるのです。たったひとりの読者というのは、いわゆる作画家のこと。まずは作画家を感動させて、「ぜひとも絵にしたい」という思いを引き出さなければならないわけです。そこが、日本の漫画原作の“肝”の部分だと思って書いています。自分で原作を書いてみて、実に特殊な文章書きだと思ったものです。小説だとか、映画や舞台の脚本などは、全部不特定多数の人に読ませるために書かれているわけで、この違いは大きい。

ブーやんともよく話しますが、漫画原作を書いただけでは1本の作品ではないと……。それを作画家が読んで、絵を入れてもらって初めて1本の作品になる。ブーやんは、「(原作者は)半人前なんだ」と笑っているが、今自分が漫画原作を書いてみて、ブーやんの苦労が身にしみて分かります。

物語が作りたくて、漫画家になった

漫画家って、2種類いるんだね。絵が描きたくて漫画家になった人と、お話が作りたくて漫画家になった人。私はどちらかというと、お話が作りたくて漫画家になった方です。

私は、松本零士先生のアシスタントをやっている間に、100以上のお話をこしらえていた。いろいろな話をこしらえていたものの、プロ・デビューしてわずか2年で使い切りました。というのも、自分では1本のストーリーだと思っていたのが、1エピソードでしかなかったり、時代的に合わなかったりで……。100、200とお話を作っていたって、いざ連載を持ったらあっという間に使い切っちゃう。ある編集者に言われました。「本物の漫画家は、ネタを使い切って、これ以上描けないというところからがスタートだ」と……。「何てことを言うんだ」と思う反面、「当たっているな」とも考えさせられたのを覚えていますよ。

高校時代にいろんなアルバイトをしていたのも、ひとえに東京に出て漫画家になるため。それが、物語を作る源泉になるなんて思いもしない。ただひたすら金を貯めて、「東京へ出る資金を作らなければ」と、思い込んでいたんです。私の出身は、伊丹空港のほど近く。今の大阪国際空港から10分ぐらいのところで育ちました。飛行機の爆音が、私の子守歌代わりだったので、子どもの頃から飛行機が大好きだったんです。

アルバイトをすることになった時、地の利からいって伊丹空港でやらない手はないと思った。のちに、私は『ALICE12』という作品を描いています。軍用航空機さながらのシャークマウスのペイントを施した、不良ジャンボ機のモーガン機長が主役。あの設定には、空港のアルバイト体験が生かされているんです。

当時、貨物機の機長というと、ベトナム戦争を経験した退役軍人が多かったようです。荒っぽい人ばかりでしたが、恰好がいいんです。きちんとネクタイを締めていて、みんなスクッと立っているわけです。こうしたちょっと素行のいいパイロットは、ノースウェストとか大手の航空会社に行く。ところが、当時あった貨物専門の航空会社フライング・タイガーのパイロットときたら、半袖シャツからのぞく腕にビッシリと刺青がある。

大柄な体を揺らしながら、ロビーを歩く。さらに帽子を斜めにかぶって、レイバンのサングラス姿で何やら打ち合わせをしている。鞄の上に「ドカッ!」と足を乗っけながらです。禁煙区域でも平気で煙草を吸う彼らを見て、私は「爆撃機上がりだ!」と想像しました。一見してガラが悪いのですが、後にしっかり漫画にさせてもらったわけです(笑)。

お気に入りのキャラクターたち

『ALICE12』のモーガン機長は、私のお気に入りのキャラクターのひとり。名前を変えて、『砂の薔薇 デザート・ローズ』にも登場させています。

『砂の薔薇』は、白泉社の「月刊アニマルハウス」「ヤングアニマル」に描いた作品です。主人公の真理子・ローズバンクは、対テロ専門の傭兵集団「C・A・T(カウンター・アタック・テロリズム)」の女性指揮官。彼女が率いる女性チーム「ディビジョンM」には、東ドイツ出身のヘルガ・ミッターマイヤー、アメリカ海兵隊出身のアイリーン・サンダースなど、様々な出自を持つ隊員が所属します。

かつて松本零士先生から、「飛行機は、単なるメカニックではなくキャラクター」として描くように教わりました。「飛行機が被弾すれば、悲鳴を上げるし、被弾痕から血のようにオイルを流すんだ」とおっしゃっていたんです。それは、銃の描き方についても同じだと思っている。新刊『新谷かおるコンバットグラフィティ』は、私が描いた多様な銃を集めた画集となりましたが、みんな“キャラクター”だと思っているんですよね。

『砂の薔薇』では、ディビジョンMの国際色豊かなメンバーを描くため、私はそれぞれのキャラクターを象徴する銃を持たせています。詳しくは、画集『新谷かおるコンバットグラフィティ』にコメントを寄せていますので、ぜひ読んでもらえればと思います。

『砂の薔薇 デザート・ローズ』や『クレオパトラD.C.』のキャラクターの一部は、他の作品にも名前を変えて登場させています。手塚治虫先生のスターバンク・システムではありませんが、私もお気に入りのキャラクターをあちこちに出演させているんです。あこぎにも使い回しておりますので、みなさん探してみてください。

物語作りの基盤となったもの

私がデビューしたのは、『吸血鬼はおいや?』という少女漫画作品を描いて、「りぼん」(集英社)の新人漫画賞佳作に入選したのがきっかけです。1972年のことですが、それから2017年に筆を置くまで、45年の長きに渡って商業漫画を描き続けたわけです。今回の画集も、『新谷かおるARTWORKS』『新谷かおる航空機グラフィティ』に続く、シリーズ第3弾目。繰り返し掲載している絵もあるけど、それでも「こんなに原稿を描いてきたのか」と、画集を見ながら驚かされています。

漫画との出会いというと小学生の頃に遡るけど、当時の小遣いでは雑誌を気前よく買うことはできませんでした。貸本屋で5円、10円で借りられたけど、それでも読みたい本を全部借りられるわけじゃない。親が、海外の翻訳本や日本の文学やらを揃えてくれたので、本は乱読していました。ある意味、早熟だったかもしれない。

学校で読書感想文を書かせられるけど、結構賞をもらっていました。マセガキだったので、どうやったら選考者の大人を感動させられるか、書き方が分かっていたんだね。“子どもらしさ”を残すところまで、計算していましたよ。そういうことが、物語を作るという基盤の一つになっているかもしれない。読者にいろいろ見せておいて、あるところからは隠す――そうすると、期待が生まれるというような手法ですね。

物語を作るということは、少年時代の私にとって、嫌な勉強をしなくて済むという“逃避の場所”でもあった。それが商売になってしまったわけですが、今度は皮肉にも逃避できなくなってしまったわけです(笑)。

マンガ家を目指すきっかけ

漫画家になるきっかけは色々あったけど、少年時代に読んだ石森(現・石ノ森)章太郎先生の『マンガ家入門』の影響は大きい。我々の世代の漫画家にとっては、本当に“バイブル”だったと思う。我が家には、私の分と家内の分を合わせて、2冊の『マンガ家入門』があるくらい(笑)。

当時、出版社は「新人募集」をしておきながら、どうやってマンガの原稿を描くのか、ということを発表していなかったわけです。私なんか、付けペンで描くということも知らなくて、万年筆で描いていた……しかも青いインキを使ってです。スクリーントーンも知らなかったので、点々を手描きで打っていたし(笑)。

高校生になると、ごく内輪で同人活動をするようになりました。今のような同人誌ではなくて、手描きの原稿を束ねた「肉筆回覧誌」というものですね。それを、回し読みしていたんです。1本まともに描く人はほとんどいなくて、イラストカットの集成みたいなものでしたけどね。

当時、「COM」(虫プロ商事)という雑誌の投稿コーナーに「ぐら・こん」というものがありました。今でいうサークルですが、それが契機となって和田慎二さん、美内すずえさんと知り合っています。聖 悠紀さんや、みなもと太郎さんにも会っています。とはいえ、和田さんみたいに遠方(広島)にいた人とは会えなかったし、会えるとしても「ぐら・こん」の関西の集まりで顔を合わせるくらいだったけどね……。

漫画のこれまでと、これから……

私たちの世代は、石森章太郎先生、藤子不二雄(藤本弘・安孫子素雄)先生など、トキワ荘から巣立った先輩方が憧れでした。漫画家の梁山泊ではないけれど、「ぐら・こん」で互いに切磋琢磨することで、一人前の漫画家になりたいと思っていたんですね。

でもこれからは、そういった時代ではないと感じています。アシスタントを経験しなければ、漫画家になれないというような、これまでのスタジオ制も終わりました。“集団”から“個人”の時代に変わっていくことは寂しくもあるけれど、その代わり自由度が高まっていると思います。

アシスタントとしての経験がなくても、漫画の勉強をしていなくても、漫画家になれる時代になった。警察官や薬剤師、建築士など他の職業から転職し、前職で学んだことを漫画の題材に生かす作品も誕生しています。そういった専門性が漫画に持ち込まれて、マニア的な面白さが生まれたことに加えて、内容の正確さも実現されている。“漫画の間口”っていうのは、ものすごく広がっているんだって感じますよ。

私が若かったころは、漫画家なんてヤクザな仕事だと思われていました。私が「漫画家になりたい」といったら、親戚中から猛反対されたんですね。それでも父親だけは、私のやりたいようにさせてくれた。父の世代は、青春真っ盛りの時期に戦争があって、夢を諦めざるを得なかったわけです。若い頃にできなかった分、私が好きな道に進むことを後押ししてくれたのだと思います。

私も、漫画という世界に関わったからには、簡単には辞めることができません。原作の仕事を、まだまだ頑張りますよ。

インフォメーション

新刊『新谷かおるコンバットグラフィティ 著者が語るビジュアルガイド』

発売日:2024年5月31日全国発売

判型:A4変型判・272頁・帯付き

定価:本体4,500円+税

ISBN:978- 4768319062

bookfanはこちら

出版元:株式会社玄光社

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略