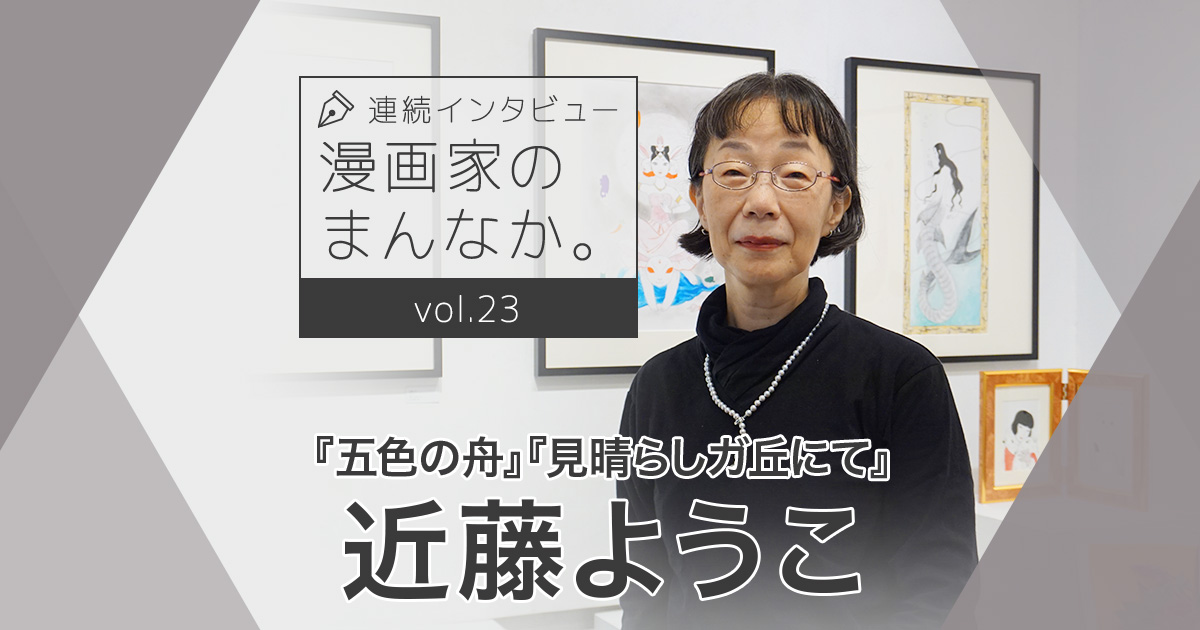

【漫画家のまんなか。vol.15 笹生那実】 旧尾崎テオドラ邸、開館記念インタビュー! 少女漫画黄金期を歩んだ半生を語る

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。

『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』は、1970年代の少女漫画黄金期と、それを支えたアシスタントの奮闘ぶりを紹介するエッセイ・コミックです。今回は同書の著者である笹生那実先生にお話をうかがいます。

また、2024年3月に東京・世田谷にオープンした旧尾崎テオドラ邸をご紹介。山下和美先生ら漫画家仲間とともに、明治の洋館を漫画の展示施設として再生した経緯をお聞きします。この春、旧尾崎テオドラ邸で開催された「三原順の空想と絵本展」のレポートも必見です!

▼笹生那実

1955年、神奈川県生まれ。1973年の高校3年時、「別冊マーガレット」に掲載された『風に逢った日』でデビュー(「笹尾なおこ」名義)。同年の夏、美内すずえのアシスタントを務めたのを皮切りに、数々の少女漫画家のアシスタントを経験。以後、「花とゆめ」「プリンセス」「月刊プレイコミック」「JOUR」などに作品発表。商業漫画家引退後は、早世した少女漫画家・三原順を顕彰する活動を行う。2020年『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』、2022年『すこし昔の恋のお話 笹生那実短編集&エッセイまんが』で、自身のアシスタント体験や漫画家人生を描き下ろす。

水色の洋館、旧尾崎テオドラ邸

旧尾崎テオドラ邸においでいただき、ありがとうございます。「三原順の空想と絵本展」をご案内する前に、テオドラ邸について少しご紹介させてください。

ここは、世田谷の豪徳寺に佇む水色の西洋館。“憲政の神様”と呼ばれ、かつて東京市長も務めた尾崎行雄の妻であった尾崎テオドラ英子ゆかりの家です。テオドラは英国人の母と尾崎三良(さぶろう)男爵の娘で、16歳の時たったひとりでイギリスから日本へ父を訪ねてきたそうです。男爵が娘のために明治21(1888)年に建てたと思われるのが、この西洋館です。行雄とテオドラの出会いは、国際郵便の誤配。同じ尾崎という苗字のため、間違えられた郵便物を行雄がテオドラの元へ持参したことから交際が生まれたという、いかにも私たち漫画家好みのエピソードです。

考えてみればこの洋館は、江戸時代生まれの日本人大工が、見よう見まねで建てたんですよね。社寺建築のような床下の深さなど、和洋折衷なところもあるんです。その建物が取り壊しの危機に、漫画家の山下和美先生が発起人になって「一般社団法人 旧尾崎邸保存プロジェクト」が設立されました。私も共同代表のひとりで、まず最初に建物内に入った時は天井の高さに驚きました。補修工事が始まると床板もすべてはがして、使えるものは再利用。元の建築素材をなるべく生かしました。最も手間のかかった修復工事は、とても凝った作りになっていた窓枠です。分解して仕組みを調べ、開けることができなかった窓が完全に復活しました。窓ガラスも全部ではありませんが、割れずに残っていたものはそのまま使っています。昔の波板ガラスを透かした光が神秘的です。

三原順の空想と絵本展

当館の2階はギャラリーです。現在は、*「三原順の空想と絵本展」が開催されています。この展示は、すごく工夫されているので見応えがあります。三原順さんの原画は、長い間行方不明でした。没後20年だった2015年に三原先生の原画展をやろうということになって、必死に探して見つけたものを展示しています。

*「三原順の空想と絵本展」=2024年3月15日(金)~4月9日(火)開催。

本展の見どころのひとつが、1979年に発売された『三原順のトランプランド』(白泉社)の、トランプ用の描き下ろし原画。この本は、トランプとミニブックのセットだったんですね。J、Q、Kのカードは、上下逆さの絵が真ん中でくっついています。それがなめらかに、実にきれいにつながっている。すごく計算して描いているんだと驚いてしまいます。無意識に描いたら、こうはきれいにつながらないんです。

三原順さんの遺品も飾っています。「花とゆめ」(白泉社)の付録についた紙袋は実にきれい。新品のようです。普通はみんな嬉しくて使ってしまうものですから、すごく傷んでしまいます。おそらく、ご本人が大切にしていて使わなかったものでしょう。

原画展ならではの面白さもあります。それは、三原順さんが原画に残していた落書きが見られることです。「花とゆめ」1974年7月号に掲載された『ようきなオバケ』の原画。ふと読んだら、手書きのローマ字で私の名前が書いてある。「NAO・HU-CHAN! OGENKIDESUKA?(なお・ふうちゃん! お元気ですか)」って……。「なお」というのは私の名前。「ふうちゃん」というのは、くらもちふさこさんのことです。

雑誌のノド側になる部分に、縦長に細かいローマ字でびっしりメッセージが書いてある。このローマ字の落書きは、一見飾り罫線のように見えるので、そのまま雑誌に掲載されました。この原稿が上がる前に、私と順さん、ふさこさんの3人で会っていたんです。その頃はアシスタントを使わなかった順さんですが、アシスタントを使うようになってからは、お手伝いしていたアシスタントさんの名前や、原稿を描きながら聞いていた曲名などを、よく欄外に書いていましたね。それ以外のこうした楽屋落ち的な落書きは、そもそも絶対印刷に出ない位置、紙の端っこに書かれていました。本展ではそんな端っこの落書きも見ることができます。こういうのも作家の息吹きを感じられる楽しみになるのではないかと思います。

私のマンガ事始め

いつから漫画を読んだのか聞かれると、私はいつも「字が読めるようになってから」と答えています(笑)。一番最初にファンになったと思うのは、石森(現・石ノ森)章太郎先生の『にいちゃん戦車』(「週刊少年マガジン」)。でも、途中で連載が終わってしまうんです。続きを待っていたんですが、ついに載りませんでした。

私は兄がひとりいるだけだったので、子ども時代はあまり少女漫画を読んでいません。近所のお友だちの家に行って、手塚治虫先生の『エンゼルの丘』(「なかよし」)を読んで好きになりました。カラーページが多くて、話も人魚が出てきたり、舞台が南の島だったり、夢があったんです。

私が小学2年生ぐらいの時、「少女フレンド」(講談社)、「マーガレット」(集英社)が創刊されて夢中になりました。中でも、水野英子先生、あすなひろし先生の短編が大好きで、ファンタジックな世界にすごく惹かれました。水野先生の漫画は連載作品もとても好きでしたが、短いページできれいに終わっている読み切り作品も大好きでした。

小学3、4年生だったか、「別冊マーガレット」(集英社)が創刊されて、矢代まさこ先生の漫画に出会いました。私は、どちからというと少年漫画が好きで読んでいましたが、矢代先生のような作品は少年漫画にはありません。だから惹かれたのでしょうか。水野先生、あすな先生にお世話になって、矢代先生の作品で心の深いところに衝撃を受けたといってよいでしょう。

この頃、矢代先生の影響を受けたと思われる新人漫画家がどんどん出てきました。そんな新人の中でも、特に目を引かれたのが美内すずえ先生の『山の月と子だぬき』でした。たった16ページでしたが、すごく面白くまとまっている。美内先生のデビュー作でしたが、私が漫画を描くきっかけにもなりました。私が小学6年の時のことでした。

私が、漫画を描く時に参考にしたのが、石森先生の『マンガ家入門』(秋田書店)。石森先生が大好きなのですが、怖くて最初は買えませんでした。こんなものを買ったら、大人たちから「漫画家になるつもりか」って、からかわれそうで買えなかったんです。だから、私が読んだのは初版ではありません。この本はあっという間に人気となって、版を重ねていったんです。

投稿奮戦記

私が投稿を始めたのは中学生の時です。この頃は、投稿原稿を返してくれない時代でした。だから、自分で出来がよいと思われる作品は送れません。中2の夏休みに適当に描いたものを1度だけ送りましたが、さすがに落ちてしまいました。中学2年の終わり頃に、やっと投稿原稿を返してくれるようになったので、2度目の投稿をする前に入選するための策略を練りました。実に計算高い中学生です(笑)。

「別冊マーガレット」の『別マ まんがスクール』(読者の投稿ページ)に、ギャグ漫画が全然入選していないのを見つけて、ギャグ漫画を8ページ描いて送りました。ただ、ギャグしか描けないと思われるのも癪(しゃく)なので、絵柄を変えて絵物語を8ページ描いて同時投稿しました。以前に、途中まで描いていたストーリー漫画を絵物語風に直したのです。

投稿の結果は「別冊マーガレット」の発売日までわかりません。私は学校帰りに書店に寄って、「別マ」を手に取りました。するとギャグ漫画が佳作、絵物語が選外佳作。一応、絵物語ジャンルではその号での1番の位置です。「やった!」と思いましたが、本音をいうと逆の結果になるかと思っていました。

一度、プロ作家になることをあきらめる

「別冊マーガレット」の小長井信昌編集長から、「一度編集部にいらっしゃい」と電話をいただきました。私は横浜に住んでいましたから、東京の集英社まで行けるのですが、当時はまだ中学生です。編集部が仕事をしているのは平日。そこで、横浜開港記念日の6月1日の休日を利用して、編集部にお邪魔して、小長井編集長にお目にかかりました。

私が、本当はストーリー漫画が描きたかったとお話すると、「今度は、ストーリー漫画で応募したら」と薦められました。その頃、「週刊少年マガジン」では、いろいろな漫画家に「サキ短編集」を描かせていました。サキは、19世紀末を代表するイギリスの小説家。その作品を、松本零士先生や真崎・守先生らが漫画化した連載シリーズがあったんです。それにかぶれていた私は、16ページの復讐物を描いて投稿しました。登場人物が全員死んでしまうという、めちゃくちゃなストーリーでしたが、絵は描けていると銀賞をいただきました。

その時に「次はネームの段階で持っていらっしゃい」と編集長に言われました。次の機会と言うと冬休みですが、まだネームが上手くまとまらず、高校受験が終わった春休みにネームが出来て持って行きました。そこで、自分が描きたいものではなく、人に見せてその評価を得るために描かなければならない――ということに気づかされたのです。編集部が要求してくるものなんか描けない。自分で好きに描いた方が楽だと思って、投稿を止めてしまいました。中学卒業直後ですが、プロになるのをやめようと思ってしまったのです。

高校生になって、「趣味で漫画を描いていよう」と思っていたら、高校2年の時、小長井さんから電話が入りました。「若い人が頑張っているのに、何をやっているの」と言われ、「別マ」で『まんがスクール』を指導している、鈴木光明先生のマンガ研究会、三日月会へ行くように発破をかけられてしまったんです。

三日月会が月一回開催する例会は、横浜の大桟橋で開かれるという。うちからは、電車に乗れば10分で行けます。私と同じ高校2年で活躍している、くらもちふさこさんに会えると思って出かけました。そこには、当時大学生漫画家ながらすでに人気作家の和田慎二先生をはじめ、私と同じ年頃の人たちでいっぱいでした。私がのんびりしている間に、追い越されてしまったのかと焦りました。ダラけていた私がシャキッとして、2年ぶりに描き上げたのが『弘美が聞いたもの』です。

三日月会から得た刺激

三日月会に入って1年後だったでしょうか。ようやく描き上げた『弘美の聞いたもの』。休刊した「りぼんコミック」(集英社)が好きだったので、「りぼん」に投稿しようと思って描いた24ページでした。鈴木光明先生に見せたら、「別マ」に出しましょうと持って行かれてしまいました。でも「別マ」の『まんがスクール』の規定は16ページなのに……。銀賞になったものの、小長井さんから「16ページにして」といわれて、登場人物を大幅に減らして、元の作品と同じとは思えないほど変えたのが『風に逢った日』でした。特別指導作品として掲載され、デビュー作になっています。

私は、評価されるとかえって緊張してしまいます。16ページの作品を3本、それも半年に1作ずつ描いたら、描けなくなってしまいました。関西の短大に入ったりしてブランクが続き、自分の作品は全く描けないま、アシスタント生活に。アシスタント仲間は忙しい仕事の合間を縫って、投稿作品を描いてデビューしていきます。さすがに私もヤバイと思い、当時人気だった「乙女チック」に狙いをつけました。自分に向いているジャンルではありませんでしたが、ずっと漫画を描いてなかったので練習だと思って描いていたのです。

そんな時に、またまた小長井さんからの電話です。「描いている作品はないの?」といわれるので、練習用に描いているものがありますと伝えました。すると、「持ってきて」と言われたので、お持ちして見ていただきました。すると思いがけず「載せるから、仕上げて」と言われたのが、『テレパシー・ラブ』です。

この作品は「花とゆめ」本誌に掲載されたのですが、読者アンケートでいきなり2位。編集部からは「シリーズ物を」と言われたのですが、自分には向いてないジャンルなので無理でした。次に描いたのは、今読み返すと、あすなひろし先生の影響受けまくりの、抒情を目指したつもりの漫画。その次に描いたのは、打って変わってとんでもないギャグものでした。32ページでしたが、本宮ひろ志先生調のキャラクターが出て来れば、耽美な美少年も出てくるというハチャメチャぶり。当時の「ぱふ」の漫画紹介コーナーで、1作の中でこれだけペンタッチを変えるのは「ヘタすりゃ同人誌、うまくいって笹生那実」と、変な褒め方をされたことを覚えています。

少女誌から青年コミック誌への漂流

それでも「花とゆめ」に数作描いたのですが、ある時担当さんに完成した作品を渡したら「すごく難産でしたね」といわれてショックを受けてしまいました。私としては毎日コツコツ描いていただけなのですが、「これでは32ページ以上はあげられません」とまでいわれて1年ほど描けなくなり、その後秋田書店で描くようになったんです。

「プリンセス」や青年コミック誌「月刊プレイコミック」などです。それまではいつも、期待されながらも、その期待に応えられなかった私。依頼がある度に「描くのが遅い私には仕事が多すぎる。減らして欲しい」などとお断りするのが常でした。でも秋田書店では「もう断らないで描こう」と心に決めたんです。「月刊プレイコミック」に『加代子ららばい』というコメディを連載しながら「プリンセス」に定期的に描くというのもやりました。ただ、絵が荒れてしまったという気持ちはずっとあったのです。『加代子ららばい』は文庫にしようかと言われましたが、荒れた絵だからと断りました。昨年、電子書籍出版のお話が来て、何十年ぶりに読み返してみたら、思っていたほど絵は荒れてない。中身もバカバカしくて自分でも笑っちゃったくらいで、当時の自分にそんなに悪くないよ、と言ってやりたいですね(笑)。

その後、私は「月刊プレイコミック」に『面くいエグレ警部』を描いた、漫画家の新田たつおと結婚します。出産で休んだ後は、レディス・コミック誌で描きますが、さすがに第二子出産となると、遅筆の私は仕事を辞めざるを得ませんでした。2020年に、『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』(イースト・プレス)を描き下ろすまで、漫画の仕事は何もしていません。長いこと絵を描いていなかったのでデッサンに苦労しました。原稿の裏から見て描き直したり、トレスしたりで大変でした。

三原順先生への思いから、同人誌活動まで

三原順さんが、平成7(1995)年3月20日に亡くなりました。42歳でしたが、お若かった。三原さんとは、同じ「別冊マーガレット」でデビューさせていただいて、くらもちふさこさんとともに親しくさせていただきました。昭和52(1977)年に一度だけ『はみだしっ子』シリーズの中の1作をアシスタントした経験もありますが、私が「花とゆめ」から離れてからはずっとご縁がなかった。そのため訃報を聞いても最初のうちはピンとこなかったのです。大分経ってから、順さんが亡くなったことを実感して、すごく悲しくなった。「そうか、私は順さんを失って、悲しかったのだ」と思って、追悼本を作りたくなったんです。

北海道の知り合いの漫画家さんにお願いして、順さんのご友人の方々に「1ページか2ページずつ、文章でも絵でも構わないから」と頼んで追悼本をまとめました。約30人の方々がご協力くださったと思います。300部作って寄稿者にお配りしましたが、順先生のファンも欲しがるだろうと思って通販もしました。寄稿者のおひとりが当時のパソコン通信、ニフティの「三原順会議室」で知らせてくれたり、北海道の書店に貼り紙をしてもらったり、かなり限定したお知らせのみで通販したんです。

その後、私のところへたくさんの手紙が届きました。「三原先生の本が売っていない」、「三原先生の単行本未収録作品を収録した新しい本は出版されないのか」と、生々しいファンの声が書かれていて、ビックリしました。さらに、大手出版社では増刷や新刊刊行の予定がないと知ったことで、三原順ファンが求めているものを世に知らしめたいと思い立ちます。「三原順作品刊行を求める会」というサークルでコミケに参加したのが同人活動の始め。会員は私ひとりのサークルでしたが、ニフティ「三原順会議室」の人たち数人に手伝ってもらってのスタートです。

60歳過ぎて描き下ろす

そうこうしていると、三原順ファンの人たちが、私が元・漫画家だと知って、「どんな漫画を描いていたか」を聞かれました。そこで、こんな漫画だよというのを、1回出してみようかと思い立ちます。私の昔の作品の再録や、私が子ども時代から好きだった漫画について書いたエッセイなど、文章中心の本を出しました。

1回だけで終わりにするつもりでいたのですが、コミケ代表の米澤嘉博さんが目に留めてくれて、「ダ・ヴィンチ」の同人誌コーナーで紹介してくれました。それやこれやで、三原順ファン以外の人たちも私の同人誌を買ってくれるようになって、私の同人活動が続いていきました。

その延長で、「花とゆめ」の掲載作品+アシスタント時代のエッセイや漫画を載せた本を出したところ、イースト・プレスの編集さんのスカウトを受けたんです。それで誕生したのが、『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』です。「私はもう60歳過ぎですよ」と辞退しようかとも思いましたが、編集さんの熱意もあって2年半かけて180ページを描き上げました。

『薔薇はシュラバで生まれる―70年代少女漫画アシスタント奮闘記―』©笹生那実/イースト・プレス

旧尾崎テオドラ邸と同人活動のこれから

私のこれから……というと、中断した漫画を完結させたいです。元々は「花とゆめ」に掲載した映画好きのカップルの話の続きを、同人誌で……と計画してたんです。ただ、ぼんやりとストーリーが頭の中にありますが、きちんと漫画にする体力と気力がありません。絵物語調でも良いから、結末までお見せしたいと思っています。そのほかにも、成仏させなければいけない作品もあって、なんとか成仏させたいんですけど……。

この旧尾崎テオドラ邸の仕事が、この2年ほどむちゃくちゃに忙しい。漫画展の企画やポスター、チラシなどの手配や、作家さんとのやりとりなど、陰の仕事があります。そのため、漫画を描く余裕が全く無いのはつらいですが、ギャラリー関係の仕事も大変ながらやりがいがあります。漫画の方も諦めたわけではありません。ぜひ応援して、待っていてください。

旧尾崎テオドラ邸GUIDE

旧尾崎テオドラ邸は、尾崎三良男爵が娘のため明治21(1888)年に建てたコロニアル様式の西洋館。2019年、取り壊しの危機に直面し、漫画家・山下和美が発起人となって、多くの支援者の協力の元「一般社団法人 旧尾崎邸保存プロジェクト」を設立。長い補修工事期間を経て、2024年3月1日、漫画を展示するギャラリーを擁する新しい名所として生まれ変わっています。

・Access

東京都世田谷区豪徳寺2-30-16

(小田急小田原線・豪徳寺駅から徒歩9分、東急世田谷線・宮の坂駅から徒歩5分)

・チケットについて

入館には、事前にウェブチケットの購入が必要です。公式ホームページの「チケット購入」にて販売しています。

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略