書評家・三宅香帆が少女マンガ短編集を語る「作家の情熱と技術を堪能できる贅沢な瞬間」

書評家・三宅香帆さん。小説を中心に数多くの書評を発表する傍ら、幅広いジャンルで書籍も執筆されています。

古今東西様々な作品のヒロインについて紐解いた『女の子の謎を解く』では、少女マンガのヒロインたちについて独自の視点から熱く論じるほどの少女マンガ好き。

なかでも短編集にはひときわ熱い思いいれがあるようで「少女マンガの短編集からしか得られない栄養素がある」と語るほどの短編集フリークです。

今回は少女マンガ短編集への愛にあふれる三宅香帆さんから、短編集の魅力やおすすめの作品をたっぷりとご紹介いただきます。さらに、少女マンガ論や今注目している作品についても語っていただきました。

▼三宅香帆氏 プロフィール

1994年生まれ、高知県出身。京都大学大学院修了。

『人生を狂わす名著50』『(読んだふりしたけど)ぶっちゃけよく分からん、あの名作小説を面白く読む方法』などの名著紹介や、推し語りの手引書『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない 自分の言葉でつくるオタク文章術』などを執筆。

好きなものは文学と少女マンガと宝塚と女子アイドル。大学院時代の専門は萬葉集。

「作家の描きたいものが鮮明に分かる瞬間」に惹かれる

──読み切りマンガや短編作品を集めて1冊にまとめた本=短編集ですが、三宅さんは少女マンガ短編集のどのような部分に魅力を感じているのでしょうか。また、短いストーリーに詰め込まれた輝きを、どう咀嚼し受け止めていらっしゃいますか。

私は基本的に、長いものより短いまとまりでグッと心に迫る作品が好きなんです。映画も長いものより短い方が嬉しい。短編集や読み切りマンガは、短く簡潔にまとまっているのに良質なものを提供してくれている、という贅沢感に心惹かれますね。短いページ数でテーマを伝えるには、相当な技術が必要ですから。

さらに、作家さんの気持ちの赴くままに題材を決めてるような自由さにも惹かれます。短編の場合、どの作品からもいつもより冒険している感じが伝わってくるんです。

今回ご紹介するのは、末次由紀先生・萩尾望都先生・山岸涼子先生・芦原妃名子先生・よしながふみ先生の短編集です。みなさん長編のヒット作がある方ばかりなんですが、短編集だからこそ作家さんの描きたいものがより鮮明に分かる瞬間が本当に楽しくて。

末次作品だと、『ちはやふる』のような高校生がメインの作品ももちろん面白いんですが、今回ご紹介する短編集『ハルコイ』は登場するキャラクターたちの年齢の幅が広いんです。そういう作品に触れると、末次先生はマンガを通してこの社会そのものを描いていきたいんだろうなぁ、と実感できますね。

『ハルコイ』©末次由紀/講談社 「ハルコイ」より

そういう風に、萩尾先生はもっと神話っぽい抽象化した話が好きな方なんじゃないだろうか、とか、山岸先生は本当にホラーがお上手だなぁ、なんて色々考えながら楽しんでいます。短編や読み切りは、そういう作家さんの個性に触れられる気がして心地良いんです。

少女マンガには、ベテランの作家さんでも連載と連載の合間に増刊号でコンスタントに短編を発表するという、読み切りマンガ文化が昔からありますね。反対に青年マンガや少年マンガは、少女マンガほどそういう文化が広く浸透していないように感じます。だからこそ、それらの雑誌で育ってきた人はそもそも短編集という存在を知らないのでは?と睨んでいて。

私は、1日の終わりに好きな短編集の1話だけを読んでふわふわした良い気分のまま眠る…みたいな行動をとっちゃうぐらい短編集が好きなので、「短編集の良さ」がみんなに広まってくれたら嬉しいです。

先日バズった末次先生の読み切り『MA・MA・Match』が良い例だと思うのですが、短いお話だとネットとか電子書籍でちょこっと読むのにぴったりですよね。忙しい日々を彩る癒しのアイテムになってくれると思うので、ぜひ読み切りや短編集をたくさん読んでもらいたいなと思っています。

書評家・三宅香帆がおすすめする少女マンガ短編集

インタビュー中、お気に入りの作品を見せてくださった三宅香帆さん

末次由紀先生『ハルコイ』

少女マンガと言えば、パッと思い浮かぶのは学園もので、恋愛もので、という方が多いとは思うのですが、そもそも少女マンガの魅力はいろんな主人公のあり方が描かれるバリエーションの豊かさだと私は思っています。

そういう意味でも、末次由紀先生の『ハルコイ』は少女マンガらしさをきっちり見せてくれる短編集です。

この作品にはさまざまな年代の主人公が登場します。おばちゃんと20代の女性の組み合わせだったり、30代の女性だったり、ちびっ子だったりと、視点のバリエーションがとにかく豊かなんです。 さらに末次先生は人間関係を描くのがすごく上手な作家さんなので、その辺りもとても魅力的に表現してくれています。

『ハルコイ』に収録されている4話のうち、私がとくに気に入っているのはウェディングプランナーが主人公の「指輪の片想い」です。このお話は、主人公の恋愛模様もすごく尊いんですけれど、それ以上に「他人の幸せと自分の幸せ、どっちも願いたい」という強い思いが描かれていることがすごく末次先生らしくて、いいお話だなと思いますね。

『ハルコイ』©末次由紀/講談社 「指輪の片想い」より

いろいろな波瀾万丈がありつつも、最後には人間の明るい部分をしっかり見せてくれる。末次作品の魅力がこのお話にぎゅっと詰まっていると思います。

『ハルコイ』様々な年代の主人公たちが織りなす愛情の物語

萩尾望都先生『イグアナの娘』

表題作がドラマ化されたこともある『イグアナの娘』は、『ポーの一族』など数々のレジェンド作品を生み出した萩尾望都先生の短編集です。

『イグアナの娘』は母と娘の葛藤を描いた話なんですが、世界規模で考えても母娘の関係性が小説やマンガで描かれることが日本では多い気がします。そういう側面から見ると『イグアナの娘』はまさにその元祖にあたる作品ではないでしょうか。

『イグアナの娘』©萩尾望都/小学館

『イグアナの娘』の表題作は50ページとすごく短いんです。それなのに、母娘関係のあれこれを「それすごく分かる!」って読者に共感させることができる。それぐらい普遍的で神話的なお話に仕上がっています。この短さで真理を突きつつ抽象的に描けるのは、世界で萩尾先生だけなのでは? と思っています。

『イグアナの娘』母娘問題を神話的に描く傑作短編集

山岸涼子先生『鬼子母神』

少女マンガのレジェンド繋がりで言うと、山岸涼子先生も短編をたくさん描かれています。そのうちのひとつが『鬼子母神』で、私もすごく好きな短編集です。

『鬼子母神』も「息子と母親」や「子供と母親」など、家族関係の怖い部分を描いています。その怖さの表現が山岸先生は本当にお上手で、ありふれた家族のなんてことないシーンなんだけど、読者みんながドキッとするところを抉り出してくる。ひとつひとつは短い話なのに、ゾッとくる怖さがすごく滲み出ていて好きなんです。

芦原妃名子先生『芦原妃名子傑作集 1 記憶』

『砂時計』や『セクシー田中さん』がドラマ化された芦原妃名子先生の短編集『芦原妃名子傑作集 1 記憶』も、読者の心を抉ってきます。私は芦原先生の作品が昔からすごく好きなんですが、芦原作品は「両想いになった先にある男女のどうしようもない感じ」とか、「自分の内面の問題をどうやって解決していくのか」みたいなハッピーエンドのその先にあるものをたくさん描かれていて、それは短編でも変わりません。

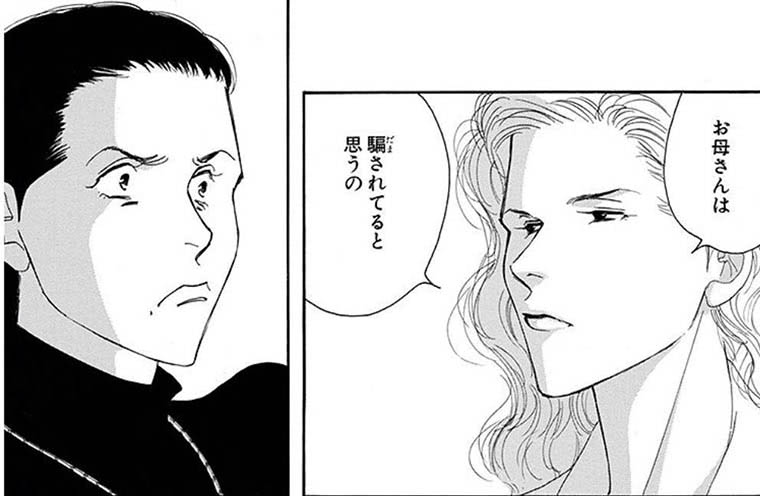

『芦原妃名子傑作集 1 記憶』©芦原妃名子/小学館 「乞う女」より

長編で読んでいたたくさんのあれやこれやを、短編で楽しめてしまうなんて……!という贅沢な気持ちになれる1作です。はじめて芦原作品を読む方にもぜひ読んでもらいたい短編集ですね。

『芦原妃名子傑作集 1 記憶』ハッピーエンドのその先を教えてくれる

よしながふみ先生『愛すべき娘たち』

よしながふみ先生の『愛すべき娘たち』は、主人公が2回登場するなど連作っぽい構成になっています。タイトルに「娘」とある通り、女性の生き方を描いた短編集です。

『愛すべき娘たち』©よしながふみ/白泉社

親だったり、彼氏や結婚相手との関係性だったり、女性が生きていく上でぶち当たる関門みたいなものがこの短編集の中に全て詰まっているんじゃなかろうか?と思わされる迫力があります。男性が「(女性の中には)こういう思いがあるんだな」と理解するのにもってこいの作品です。ちょっと遠い友達の話を聞いてるような、身近で誰しもに刺さりやすい話が揃っているので、ぜひ長く読み継がれてほしいですね。

よしなが先生は『きのう何食べた?』など青年マンガのイメージもありますが、最近は『環と周』という連作短編を「ココハナ」で描かれて話題になりました。こちらも老若男女、誰が読んでもおもしろいと思える話が集まっているので、よしなが作品の入り口としてもすごくおすすめしたいです。

『愛すべき娘たち』親しみやすいのに刺さる、女性たちの複雑で愛すべき人生譚

少女マンガの中で位置づけられる普遍的テーマとは

ご紹介したいくつかの作品で描かれている「母と娘」や「家族」という題材は私自身が気になるトピックでもあるのですが、少女マンガという大きな枠組みの中にある普遍的なテーマのひとつなのかなと思っています。

『イグアナの娘』の中に「大きくなったらガラパゴス諸島へ行ってあたしの本当のお父さんとお母さんを探そう」というセリフがあるんですが、自分が大きくなったらここ以外にも行ける場所があるんじゃないか、っていうぼんやりとした希望を描くのは、少女マンガならではじゃないでしょうか。

『イグアナの娘』©萩尾望都/小学館

私自身、10代のときにそういう感覚を少女マンガで育んでもらったなという思いがすごくあります。

この場合は母と娘の関係に悩む女の子の話ですけど、それに限らず、ここにいたくない、自分の現状が好きじゃない、ここじゃない場所に行って本当の故郷を探したい…という感覚って人間の普遍的な願望だと私は思っていて。そういう普遍的な話を萩尾先生が描いてくれたことに感謝しています。

三宅香帆が唸る「この人の短編集が欲しい!」

ずっと、短編集を出してほしいなぁと思っている作家さんがいまして。酒井まゆ先生と持田あき先生です。お二人とも昔の短編集は出ていたように記憶しているんですが、そこにまとまってない最近の作品もたくさんあるはずなのに書籍化されていないんですよ。

私、酒井先生の作品が大好きなんです。現在描かれている雑誌は小学生向けの少女漫画雑誌「りぼん」ですが、大人が読んでも絶対に面白い。過去には連載作品の単行本の最後に読み切りがさらっと掲載されたりはしてますけど、酒井先生の最近の短編をまとめた単行本を出版してほしいとずっと思っています。幼い頃から「まゆぽん」(編注・酒井まゆ先生先生の愛称)を読んでいる読者の方もすごく多いと思うので、大人向けのレーベルから短編集だけを出す、なんて喜ばれるんじゃないでしょうか。

持田あき先生は「FEEL YOUNG」で芸能ものの『ゴールデンラズベリー』を描かれているんですが、デビューは「りぼん」なんです。持田先生の読み切りもすごく面白かった思い出があります。「FEEL YOUNG」から読み切り集とか出たら面白いのに、と心の底で思っている次第です。出版社さん、ぜひともよろしくお願いします!

「古本屋と貸し借り」三宅香帆のマンガ愛を育んだ2大カルチャー

──少女マンガに並々ならぬ愛情と知識をお持ちの三宅さんですが、そのアンテナはどのようにして育まれたのでしょうか。マンガにまつわる思い出と共に、「今」注目している少女マンガ作品についてもぜひ教えてください。

私が最初に読んだマンガはお姉ちゃんか友達に教えてもらった、吉住渉先生の『ママレードボーイ』です。出会ったのが小1か小2の頃だったので読者層よりはかなり年下だったんですが、見事にハマりましたね。そこからマンガの面白さに目覚め、マンガ雑誌も買うようになりました。記念すべき初めての「りぼん」の表紙が『満月を探して』だったことは、今でも鮮明に覚えています。

そこから「りぼん」「ちゃお」「なかよし」を読むようになり、同じマンションに暮らす友達と3人で雑誌を買って回し読みする、みたいな交流を続けていました。友達が買ったマンガを読んだり、私が買ったマンガを見せてあげたり。家の近くに古本屋さんがあったので、小学生の夏休みにはよく入り浸っていました。昔の名作から連載中の作品に至るまで、古本屋さんでずっと少女マンガを読んでいましたね。ほんとは良くないことなんですけど…。

そうやって一緒に少女マンガを読んできた子たちが、中学生になるとジャンプ系にシフトしていったんです。私も当時流行っていた作品を読みましたが、そこまでどっぷりハマらなくて。どうしようかなと思いながら「花とゆめ」や「別冊マーガレット」「LaLa」を読むようになりました。『悩殺ジャンキー』『学園アリス』『ラブ★コン』などが連載されていた時代です。

あとは親がマンガ好きだったので、高校生ぐらいから山岸先生の短編集とか萩尾先生の作品も読んでいました。『ベルサイユのばら』や『あさきゆめみし』など少女マンガの名作も親の影響で知りましたね。

小説の話題は周りに話せる人がいなかったのですが、マンガに関しては友達や親との共通の話題になっていました。10代の頃は本当に人とのコミュニケーションの中でマンガを読んでいました。『桜蘭高校ホスト部』を友達と貸し借りして、受験終わった後にひたすら読むだとか。マンガの貸し借り文化は、学生時代ならではの思い出のひとつです。

少女マンガが描く人間関係にずっと魅了されている

今は、いくえみ綾先生の『1日2回』と『ローズ ローズィ ローズフル バッド』にハマっています。本当におもしろいので、1人でも多くの人にこの作品を知ってもらいたいです。

いくえみ先生って「いくえみ男子」なんて用語が生まれるぐらい印象的な男の子を描かれますよね。だからこそ、いくえみ作品と言えばバンドマンや気だるい感じの男の子がいて、学園ものやサブカル系の恋愛で…っていうイメージが読者の中にあると思うんです。けれど最近は、すごく大人な話を描いてくれていて。主人公が40代とかアラサー寄りなことが多いんです。

『1日2回』は、幼なじみの男の子が子供ができなかったことを理由に離婚して、実家に戻ってくる、というシチュエーションから始まるお話です。そういうのをシリアスすぎず、ちょっとコメディっぽく描く。大人ならではの微妙な切り口が楽しいです。

これまでのマンガで描かれきっていない「ここはあんまり触れらんないよね」みたいな人間関係のでこぼこにフォーカスした、熟練の技を感じさせるストーリーが見事だなぁと思って読んでいます。

『1日2回』©いくえみ綾/集英社

私は、少年マンガは勝つこと、少女マンガは人間関係を描いていると思っていて。恋愛がテーマにしろ、家族がテーマにしろ、少女マンガっていうのは関係性にフォーカスしているんじゃないでしょうか。大人になってからの人間関係って、小説の題材ではよく見かけますけどマンガではなかなか出てきづらいテーマだと思うので、そういう意味でもいくえみ先生はまさに最先端を走っていると言える。

『1日2回』は単行本がまだ4冊(※)なので、今後の展開がすごく楽しみな作品のひとつですね。(※2023年12月時点)

少女マンガは毎日を生きていくためのエナジー

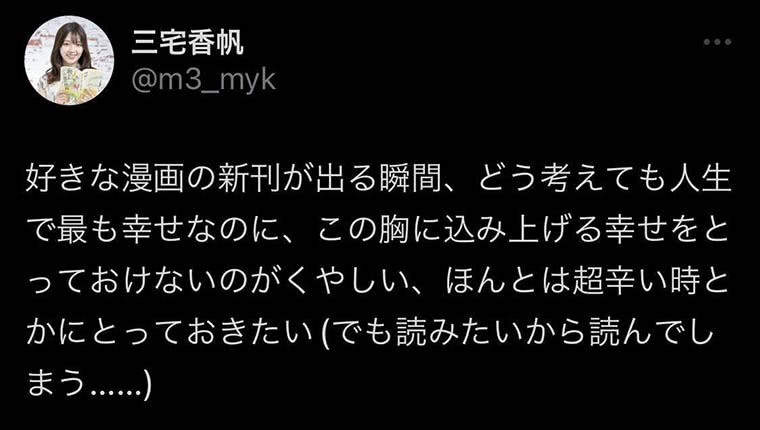

最近は、マンガの発売日を楽しみに生きていると言っても過言ではありません。マンガの新刊を読むときほど、人生で楽しいことはないです。

三宅香帆さんXより(@m3_myk)

今年、志村貴子先生の『おとなになっても』が完結して、その最終巻が11月に発売されました。すごく好きな作品だったので完結は寂しいんですけれど、新刊が出るのは嬉しいっていう複雑な気持ちでした。完結の寂しさと新刊が出る嬉しさ、両方を抱くっていう…(笑)

今は電子書籍でマンガを買うことがほとんどです。電子書籍って、予約したら発売日に端末にダウンロードされますよね。それを確認した瞬間がほんとに幸せです。

先日、自分のSNSで末次先生の『ハルコイ』『クーベルチュール』をおすすめさせていただいたんですが、そのあとすぐに読みたくなってしまって。でもマンガ本は実家にあるからその場で読めないんですよ。一瞬迷いましたが、我慢できずに電子書籍で買い直しました。

最近は河原和音先生の『高校デビュー』も、1巻を読み始めたら止まらなくなってしまい、完結の15巻まで電子で買っちゃいましたね。思い切りの良さに自分でもびっくりしたんですけど後悔はありません。少女マンガには日々本当に癒されています!

(2023年11月21日リモートにてインタビュー実施)

インタビュー・執筆:ネゴト / あまみん

三宅香帆さんがおすすめしたい少女マンガ短編集

・末次由紀『ハルコイ』

・萩尾望都『イグアナの娘』

・芦原妃名子『芦原妃名子傑作集 1 記憶』

・よしながふみ『愛すべき娘たち』

・山岸涼子『鬼子母神』(※配信リクエスト中)

三宅香帆さんを作ったマンガたち

・ゴールデンラズベリー

・ママレードボーイ

・悩殺ジャンキー

・学園アリス

・ラブ★コン

・ベルサイユのばら

・あさきゆめみし

・天は赤い河のほとり

・桜蘭高校ホスト部

・1日2回

・ローズ ローズィ ローズフル バッド

・おとなになっても

・クーベルチュール

・高校デビュー