【漫画家のまんなか。vol.14 竹宮惠子】『風と木の詩』『地球へ…』――数々の扉を開いてきた、竹宮惠子が語る漫画への想い

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。

かつて少女マンガは、女の子の夢や憧れを描くものでした。1970年代、そんなマンガ界の常識を覆す革新的な作品群が登場。少女マンガ定番の美少女ものや恋愛漫画とは一線を画す、表現力あふれる世界が展開されるようになったのです。

『風と木の詩(うた)』『地球(テラ)へ…』などのヒット作品を生んだ竹宮惠子先生は、少女漫画の革命で中核を担った一人。漫画との出会いから、プロを目指すようになった経緯、昨今の漫画界への提言までお話をうかがいました。

▼竹宮惠子

1950年、徳島県徳島市生まれ。1967年、「COM」に『ここのつの友情』を投稿し、月例新人賞佳作入選。翌68年、「週刊マーガレット」に発表した『リンゴの罪』が新人賞佳作入選となりデビュー。70年、徳島大学在学中に「週刊少女コミック」連載の『森の子トール』を契機に上京。以降、幅広い漫画を手掛けて少女マンガ界に革命を起こす。

80年、『風と木の詩』『地球へ…』で第25回小学館漫画賞受賞。その他に『ファラオの墓』『イズァローン伝説』『天馬の血族』など代表作多数。2012年、日本漫画家協会賞文部大臣賞受賞。2014年、紫綬褒章受章。2000年4月より、京都精華大学の専任教授に就任。2014年から18年まで同大学学長を務めている。

貸本屋で開いた「漫画の扉」

私が漫画と出会ったのは5歳のころだったでしょうか。時代はちょうど、貸本文化の最盛期。貸本専門の出版社があって、さまざまな単行本や雑誌が出ていました。私の家の近所にも貸本屋があって、小学生時代はよく通っていました。最初に読んだマンガは、島田啓三先生の『冒険ダン吉』だったと思います。貸本屋に通っては、手塚治虫先生、石ノ森章太郎先生、白土三平先生、矢代まさこ先生などの作品をむさぼるように読みました。ちょうど「劇画」が台頭してきたころで、小島剛夕先生のご本を読んだ覚えもあります。子どもの私にとって、劇画は「大人の読みもの」という印象でした。それまで漫画は「子どものもの」と思っていましたが、多様な世界が開けていることを貸本屋の中で知ったんです。

自分が何をしたいのか、まだ分からない時期のことです。できるだけ幅広い作品を読んで、どれが自分の気分に合うのかを確かめることが、大事だったような気がしています。当時の貸本屋は、書籍の内容に合わせてエリア分けをしてあったわけではありません。多様な本がごちゃ混ぜに並んでいて、「混沌」という言葉がふさわしい空間。だからこそ、見たことのない世界に出会える魅力がありました。

着せ替え人形に学んだドラマ作り

貸本屋に置かれていた雑誌の付録に、紙製の着せ替え人形が付いていることがありました。でも借り物の本だから、勝手に切り抜くわけにはいきません。そこで私は、お手製の着せ替え人形を作りました。主人公の少女を皮切りに、その両親や弟・妹などの家族を紙に描いて、彼らに着せる服を作っていきます。さらに、ボーイフレンドやその家族など、主人公を取り巻く世界を作ったのです。のちのマンガの創作に繋がる、キャラクター作りの醍醐味を感じていたのだと思います。

着せ替え人形にはまっていた私ですが、バービードールを欲しがった覚えがあります。「大人のカタチ」をした人形と初めて出会って衝撃を受けたんです。でもバービーを欲しがりはしましたが、人形遊びでは世界が広がっていかないことに気づかされました。自分が描く絵で創造する世界なら、ドラマの展開が無限にできます。着せ替え人形遊びを通して、私はその場限りのドラマをいっぱい作りました。

1959年、「週刊少年マガジン」(講談社)、「週刊少年サンデー」(小学館)と、週刊のマンガ雑誌の創刊が相次ぎました。ただ、当時の子どものお小遣いでは、毎週、毎週、雑誌を買うような余裕はありません。親に雑誌を買ってもらった友人のところへ、マンガを読みにいくという「遊びのカタチ」が生まれました。そこで、雑誌に載っているマンガを真似して描くようになって、いかに作品に似せられるかという競争をしたりしていました。

鉛筆で描いたストーリー漫画

中学生になると、鉛筆を使ってストーリーマンガを描くようになります。従妹を相手にセリフつきのイラストを描いたら、「次のコマはどうなるの?」と聞かれて、紙芝居のように一枚ずつドラマを足していったんです。少しずつコマを重ねて、ストーリーになっていく楽しさに気づかされました。

当時、『ユース6(シックス)』というSFマンガに挑戦しています。わら半紙を四つ折りにして、本の間にはさめるような形状にして描きました。親に内緒で描いていたので、人が来たらサッと本の中に隠せるようにしたんですね(笑)。開くとB4判くらいの大きさだったでしょうか。紙を折りたたんで綴じて、片側だけ開くようにしたんです。ちょっとした製本になっていて、ページをめくれる楽しさもありました。

1955年、ウィーン少年合唱団の初来日が一大ブームを巻き起こしました。少女漫画誌でも、たくさん特集が組まれています。当時の少女漫画では、バレエものが人気のテーマ。そこで私も、姉がバレリーナ、弟がウィーン少年合唱団員という設定のマンガを描いています。学校で友人にストーリーを聞かせたところ、彼女が「見せて」といってくれたので、家に遊びにきてもらいました。他人に自分のマンガを見せた初めての経験です。

石ノ森章太郎『マンガ家入門』との出会い

そのころ、人生のターニングポイントとなる本との出会いがありました。その一冊を手に入れないと、私の漫画家としてのミッションそのものが、始まらなかったとさえ思っています。1964年から「週刊少年キング」に『サイボーグ009』を連載し、一躍人気となられていた石ノ森章太郎先生。以前から、私は石ノ森作品に心惹かれていましたが、その先生が『マンガ家入門』という本を出されると知って、買わざるを得ないと思いました。

しかし当時の徳島県では、そういった専門的な書籍を置く書店はほとんどありません。そこで、お店の方に相談したところ「注文してくれれば、取ってあげる」と言われ、初めて取り寄せというものをしています。東京に一歩近づくような思いで、ドキドキしながら頼みました。『マンガ家入門』では、『龍神沼』などの作品を実例に用いて、石ノ森先生のテクニックが余すところなく伝授されています。「これを教科書代わりに読めば、絶対に漫画家になれる」。そう思わせてくれる本でした。

石ノ森章太郎に学んだ、チャレンジ精神と多様性

石ノ森先生は、少女漫画からギャグ、SF、時代劇など、幅広い作品を手掛けられています。私もさまざまな作品に取り組んでいますが、石ノ森作品のもつ多様性に大きな影響を受けていると思います。

漫画家は、「依頼」を受けて描く職業。依頼を受けたら、どんな作品でも描けなければならないと思っています。私たちはストーリー漫画家ですが、一コマの風刺漫画や四コマ漫画というジャンルもあって、その先生方の矜持も知っています。石ノ森先生は、そうした思いを引き継いで「どんなことでも、やってみよう」という精神にあふれておられたのではないかと感じます。

石ノ森先生の『マンガ家入門』では、漫画がもつ自由さを見せてくれたのが素晴らしいと思うんです。私は、漫画で充分に食べられなかった時代には、スケッチブックや学習ノートの表紙を描いたこともあります。そういった経験があったから、のちに多様な作品に挑戦することができたのです。それは石ノ森先生の影響があったから、できたことだと思います。

「COM」への投稿について

石ノ森先生の『マンガ家入門』を読んでから、その先に待つプロの世界を目指していこうと思ったんです。そんなときに、高校時代の友人から「漫画家になるなら、この本を読まなきゃ」と勧められたのが「COM」でした。

「COM」は手塚治虫先生が主催する漫画雑誌で、当時創刊されたばかり。憧れの手塚先生、石ノ森先生の作品も掲載されていて、実験的な漫画を描ける素晴らしい雑誌だと思いました。その実験の広がり方というのが、ほかの雑誌で展開されているものとは質が異なっていたんです。マンガを熟知している人が、さらに新しい世界を拓いていくための舞台だと感じました。

私が特に心惹かれたのが、読者の投稿コーナー「ぐら・こん」です。一般誌ではなく「ぐら・こん」で、評価を得たいと思いました。そのころから、「少年マンガを描いてみたい」という思いがありましたので、「ぐら・こん」を応募先に選べば、ジャンルにとらわれないで済むという理由もありました。

1942年、「ここのつの友情」という投稿作品が「COM」の月例新人賞で佳作入選。金髪の少年と、日本人の少年の友情物語です。『青い目のバンチョウ』という山中 恒さんの児童文学があって、日本で生まれ育ったのにも関わらず、姿かたちで差別される子どもの姿が描かれています。この作品にインスパイアされて、ぜひ絵にしてみたいと思ったんです。9歳の子どもを主役にしましたが、この年齢ではそれほど器用に話せないはずと思って、高校生の「お兄ちゃん的な存在」を作ってストーリーを語ってもらいました。

「COM」への投稿とほぼ同時に、「週刊マーガレット」(集英社)にも応募しています。1968年、『リンゴの罪』が同誌に入選してプロデビュー。「COM」と「週刊マーガレット」で同時に入選したことで、あちこちから依頼が来るようになりました。徳島の家には電話がなかったので、東京の出版社から電話があると隣家の方が取り次いでくれました。靴屋さんの先にある電話で打ち合わせをしたこともあります。周りの人が聞いていようが、話さなければなりません。気にしていても仕方ないと、だんだん図太くなっていきました(笑)。

漫画がもつ自由さを知る

そのころ、小学館編集者の山本順也さんが徳島まで来てくださいました。山本さんが、「有名な脚本家の方だよ」と辻真先先生を紹介してくださったんです。辻真先先生に原作をいただいて、『スーパーお嬢(こい)さん』を新創刊の「月刊ファニー」(虫プロ商事)に連載することになります。

辻先生は、『ふしぎな少年』などのテレビドラマ、『エイトマン』『ジャングル大帝』などのテレビアニメシリーズの脚本を手掛けられていました。高名な先生に原作をいただく嬉しさもありましたが、一方で原作を使ってマンガを描くということが分からないわけです。とまどいながらの連載でしたが、同時に漫画がもつ「自由さ」に気づかされた作品でもありました。

たとえば映画では、監督や脚本家がいて、さらに撮影や音響を担当する人がいます。いろんな条件が必要となるわけですが、マンガではすべてを一人でやれる面白さがあるんです。原作をいただいたとしても、漫画には自由がいっぱいあるのだということを学びました。原作の辻先生が、私が自由に描くのを許してくださる方だったということもあります。とても楽しかった作品ですね。

読者投票一位を目指した『ファラオの墓』

一念発起して大学を辞め、上京してから数年――。さまざまな作品の執筆を経て、長年温めてきた構想に取り組むことになります。1970年代の少女漫画は、読者が少女であるがゆえに「健康的な漫画」であることを要求されていました。ところが読者の少女たちも、恋人同士の精神的な結びつきの先に、肉体的な愛情表現があることに気づいて、漫画の中に求めるようになっていました。

かねてよりそのハードルに近づく恋愛漫画を描きたいという思いがあったのですが、じつは私は少女を描くのが苦手(笑)。男の人が少女を理解しづらいと思うように、私にも少女を理解できない部分がある――少女と少年の恋愛ものを描くには、制約が多いと感じました。少年同士の恋愛を描くのであれば、少女マンガで描いてきた性格設定を応用して、悩まずに描けるかもしれないと思ったんです。

少年同士の恋愛漫画として、『風と木の詩』の構想が誕生しましたが、編集部に見せても理解を得ることができませんでした。今でこそ、男性同士の恋愛を描く作品は、「BL(ボーイズラブ)」という人気ジャンルになっていますが、当時は状況が全く違います。だけど、「この連載を始めたいなら、なにかヒットを飛ばしなさい」といってくれた編集者がいたんです。読者アンケートで一位になれば、発言権ができるということですね。

「ヒットできるのは、どんな作品だろう」と考えて、誰もが大好きな、壮大な大河作品がいいと思ったんです。この作品は、友人の増山法恵さんに勧められて貴種流離譚を選び話し合いを重ねて出来上がった物語。二人で相談しながら歴史ロマン『ファラオの墓』が誕生しました。舞台は今から4千年前のエジプト。エステーリア国が隣国ウルジナに滅ぼされ、サリオキス王子とナイルキア王女の苦難の道が始まります。サリオキスに対する敵役として、ウルジナ王・スネフェルを登場させています。

二つの国の相克を描くにあたって、舞台はどこでも良かったのですが、日本人にとって「違う世界」と感じられる場所がいいと思いました。そこで思い出したのが、中学生のころに読んだ北島洋子先生の『ナイルの王冠』(原作:宮崎惇)。少女漫画で初めて、古代エジプトを舞台にしたといわれる作品です。当時、こうしたエキゾチックな作品が少ないことに気がついて、舞台をエジプトにすれば面白いのではないかと。

1965年に開催された「ツタンカーメン展」で、それまで門外不出とされてきたツタンカーメンの「黄金のマスク」が初来日。その影響もあったのかもしれません。当時、発掘調査が手つかずのまま、スッポリ歴史から抜けて落ちている年代があったんです。そこを舞台にしたら、自由にストーリーを作れるかもしれないと思いました。

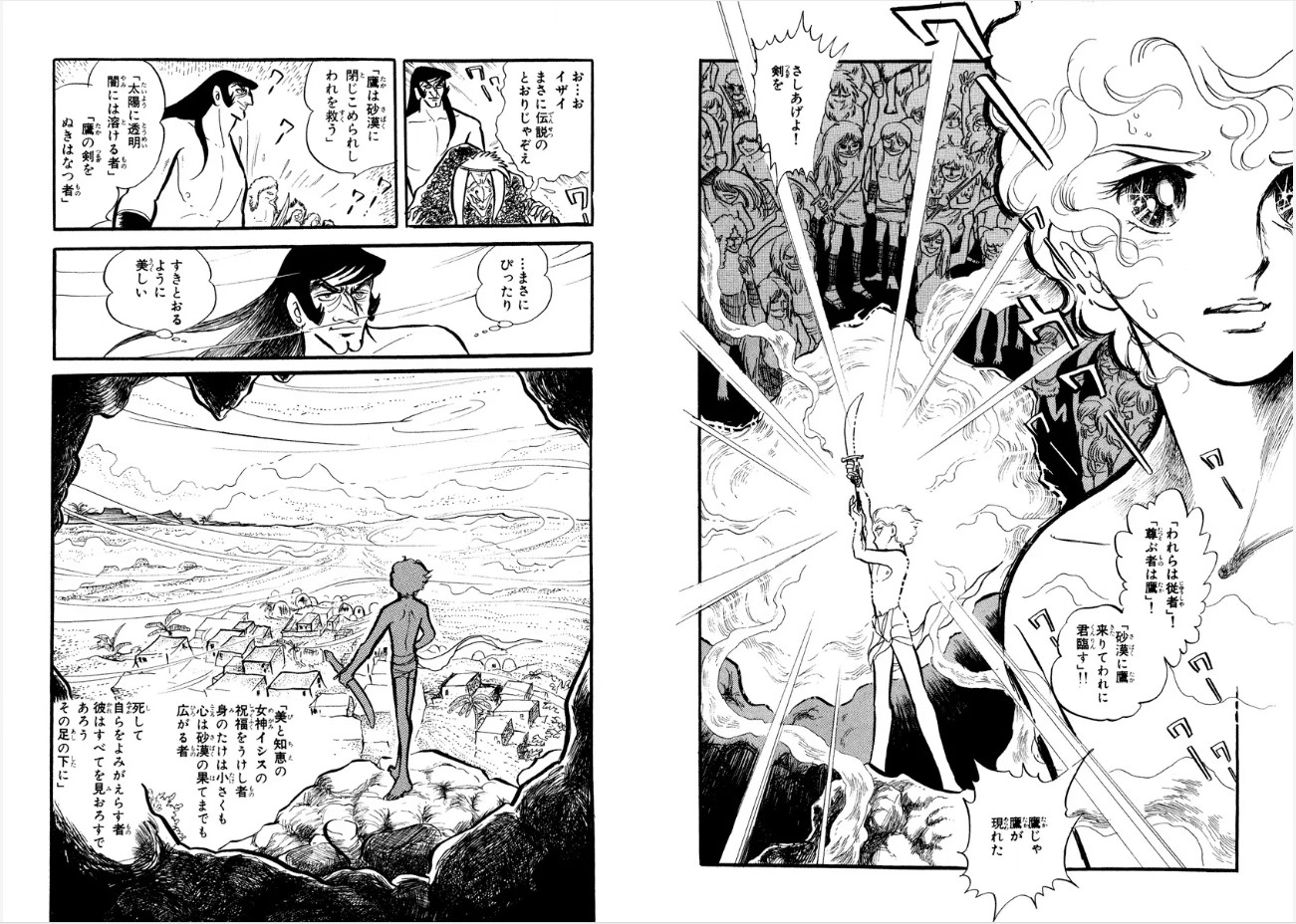

(C)1974 Keiko TAKEMIYA

寄宿学校を舞台にした『風と木の詩』

『ファラオの墓』は、読者の投票で一位になることはありませんでしたが、最終回の直前に二位になっています。担当編集者が企画会議に出してくれて、ようやく『風と木の詩』の連載に漕ぎつけました。

当時、少年同士の恋愛が映画などで取り上げられるようになっていました。そこでは、ギムナジウムやパブリック・スクールといわれるヨーロッパの中等教育機関が、舞台とされることが多かったんです。

寄宿学校は、世間から隔絶された特殊な世界。先生を除けば、大人たちを介在させないかたちでドラマを進めることができます。そこで、それぞれの少年の価値観がぶつかり合い、友情が芽生えるわけです。私は群像劇が好きでしたから、とても楽しい舞台設定となりました。

美少年一人を主役にしただけではお話が作れません。さらに、その恋人役がいたとしても少年愛ものを描けなかったと思います。ジルベール・コクトーとセルジュ・バトゥールという二人の主人公。その他の人物の価値観を対比させることで、彼らを際立たせることができたのだと思います。『風と木の詩』には、主人公の味方になる少年・パスカルや、学院で権力を振るう生徒総監・ロスマリネなど、さまざまな少年が登場します。副主人公のような存在が大切で、そこにキャラクターを振れたことが、本作の成功の理由だったと思います。

(C)1976 Keiko TAKEMIYA

少年同士の愛と葛藤を描いて

今でこそ、さまざまな価値観が受け入れられるようになりましたが、『風と木の詩』発表当時は、文化人をはじめ読者からも大きな反響をいただきました。PTAの親御さんたちから反対の声が上がっていると聞いたこともあります。だけど長編の作品なので、最後まで読んでいただけたら、少しは印象が変わるのではないかと思っています。

大きな反対を受けることは、最初から分かっていました。逆にいうと、読者から「これは嫌だ」という声が上がることを心配していましたが、それはほとんどありませんでした。受け入れてくれる読者がいることにビックリしたくらいで、それを力にしてやってきたと思っています。支持してくださる読者のためにも、できるだけ丁寧に、できるだけ分かりやすく説明することに心を砕きました。

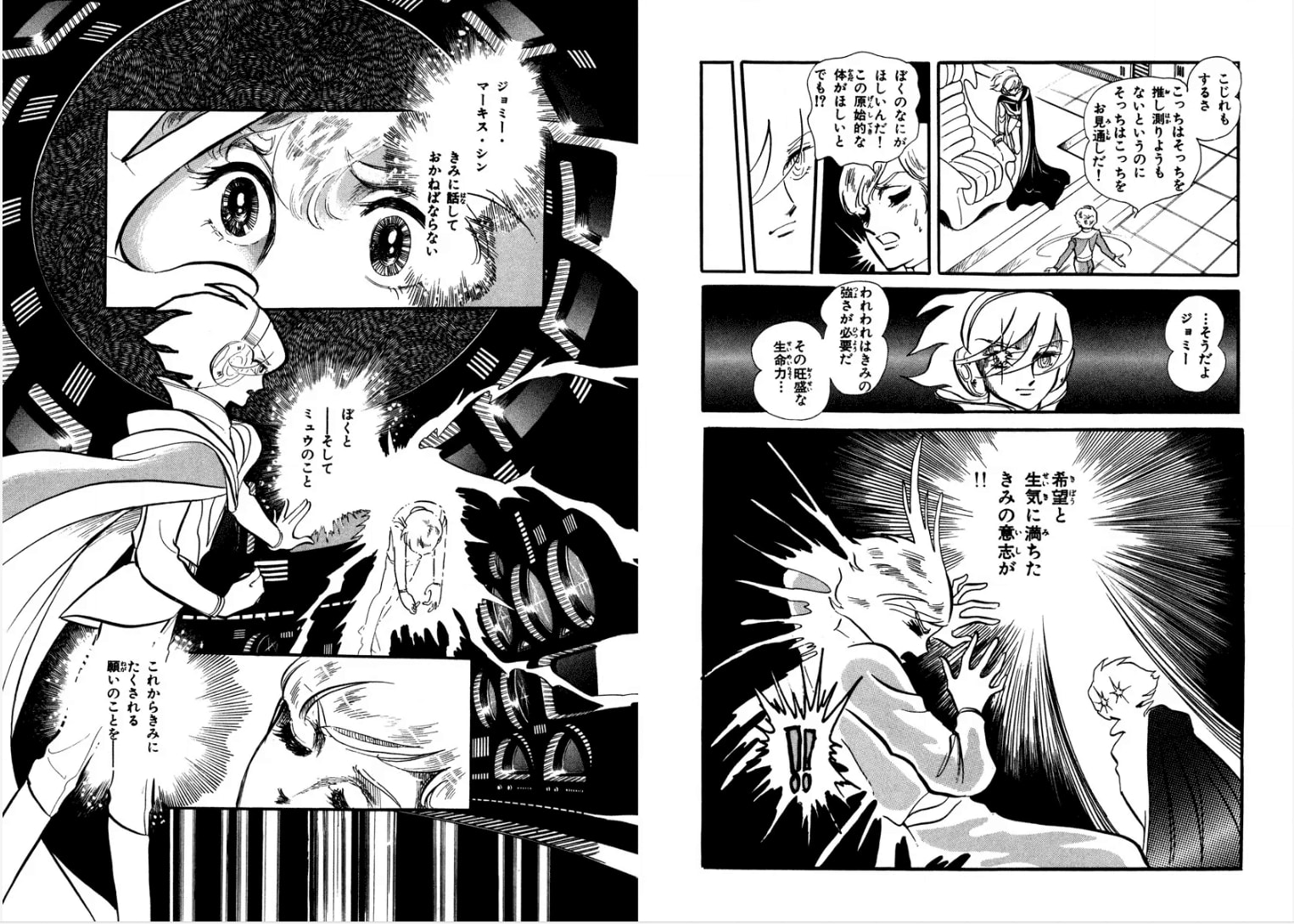

念願のSF漫画、『地球へ…』

『地球へ…』は、私が初めて少年マンガ誌で連載した作品です。月刊雑誌「マンガ少年」(朝日ソノラマ)が創刊されることになり、そこからの依頼を受けたんです。かつて、手塚治虫先生や石ノ森章太郎先生が活躍された「漫画少年」(学童社)という雑誌がありました(1947~55年発行)。カタカナ表記ではありますが、伝説の雑誌と同じ名前の少年誌――。それを聞いた段階で、すでに説得されている自分がいました(笑)。

かねてより、少年漫画を描きたいという気持ちがあったこと、さらに私にとって自由度が高い舞台だと思ったのでお引き受けしました。たとえば漫画の中で設定説明が多くなると、少女漫画では受け入れてもらえないようなところがあります。少年漫画では、説明しなければならない設定を存分に説明しても、読者から何もいわれません。そういった魅力もあって、あえてSFというジャンルを選んでいます。

少女漫画でも、SFを描ける時代にはなっていました。それでも、少女漫画で舞台とするSFと、少年漫画のSFとでは「質」が全く違います。スペース・オペラ的な壮大な世界は、やはり少年漫画でなければ展開できないと思ったんです。『風と木の詩』と連載が重なって、神経を使わなければいけない時期でもありました。『風と木の詩』を完遂するためにも、並行して連載するなら、自由度が高い少年誌がいいと思いました。

SFに関しては、私が夢に見たことを断片的に書き留めておいたものがあって、チャンスがあれば描きたいと思っていました。その中の一つを、成人検査のくだりとして設定しています。じつは、この連載が長く続くとは思っていませんでした。現在、第一部の終わりとされているところで、連載を終えるつもりだったんです。ところが想像以上の反響があったため、そのまま連載を継続してほしいというお話になりました。ヨーロッパ旅行に行く予定があったのですが、急いで続きを描かなければなりません。第二部冒頭のカラーページは、ヨーロッパで描いています。せっかく良いホテルに泊まったのに、そこが仕事場と化してしまったんですね(笑)。

(C)1977 Keiko TAKEMIYA

漫画の垣根を越えて

『地球へ…』では、ジョミーが成人検査を控えて服を脱ぐシーンがあります。それを男性アシスタントが見て、「こんなシーンは、『風と木の詩』を描いているから出てくるのかな」と言ったんです。私にとって、そのシーンを描くのは自然なことでしたが、少年漫画にはこういったシーンはないのだと気づかされました。読者の間で常識とされているものが、何かのきっかけで変わることがあるのかもしれません。だから、少年漫画や少女漫画といった垣根を越えられれば、さまざまな気づきや、楽しみ方が生まれてくるように思います。

「マンガ少年」が垣根を越えようとする雑誌であったことは確かです。少女漫画らしいニュアンスを描ける少年漫画家の先生がたくさん描いておられました。今では、少年誌で連載する女性漫画家も増えていると聞いています。最初から、垣根を越えていくことが当たり前の時代となりましたが、どんな雑誌が舞台であるかが大切であって、それさえ忘れなければ大丈夫。たとえば、読者の年齢層を飛び越えたSF漫画の雑誌を作るとか、コンセプトの違いを見せていくと面白いと思います。新しい世界も、みんなで越えていけば怖くないはずです。

扉は開く、いくたびも

これまで、さまざまな扉を開いてきた私です。昔に比べれば、大きな扉を開くことができる状況にはないかもしれませんが、どんなに小さな扉であっても、私にとってドキドキする挑戦であることに変わりはないのです。今でも珍しい仕事の依頼が来ると、もしかしたらその下に小さな扉が隠れているのではないかと思ってワクワクさせられます。

それは、漫画家としての扉でなくてもいいと思っています。今はインターネット上に、さまざまな世界に続く扉が待っています。自分が見たことがない世界についても、いろいろ教えてくれます。その昔、石ノ森章太郎先生の『マンガ家入門』を読んで、「私もやりたい」と思ったような、そんな出会いがあちこちにあると思うのです。ネット社会になって、時には嫌なこともありますが、そういったことばかりではなくて「新しい扉」だと思えるものもいっぱいあるハズ――。何かワクワクするような、次の扉がやって来るのを待っています。

取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略