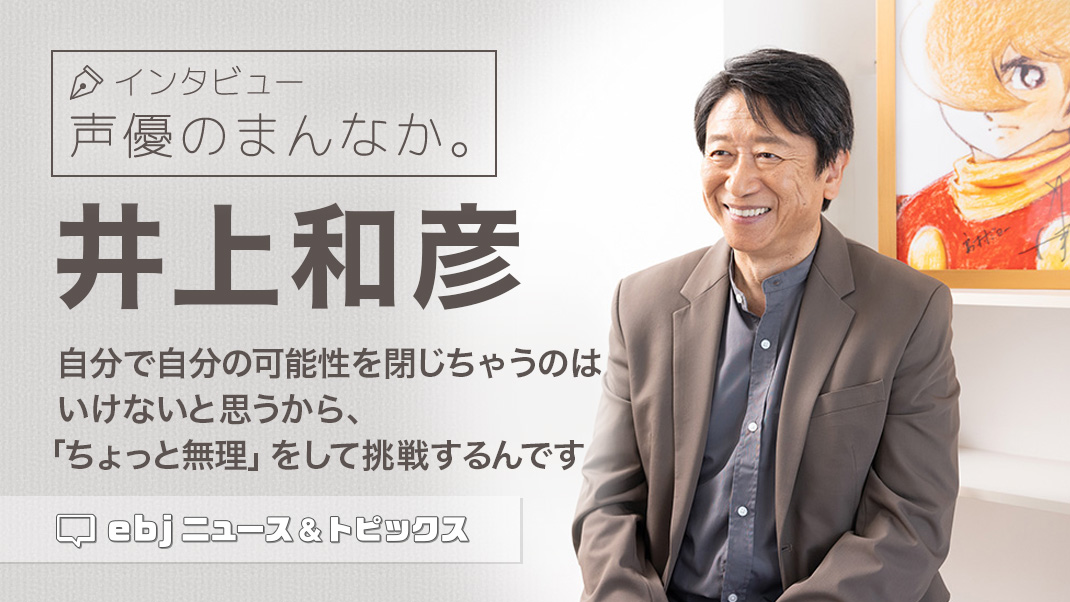

【声優のまんなか。vol.1 井上和彦】自分で自分の可能性を閉じちゃうのはいけないと思うから、「ちょっと無理」をして挑戦するんです

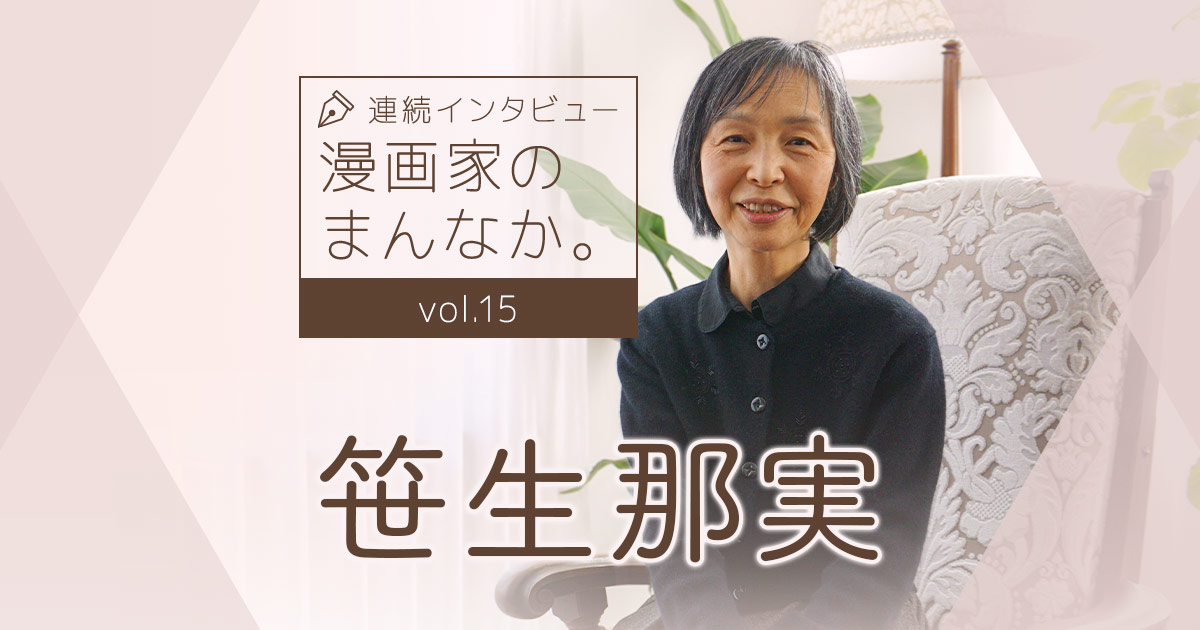

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。

今回は特別編として、艶のある低音ボイスでファンを魅了するレジェンド声優・井上和彦さんにインタビューしました。

『サイボーグ009』の島村ジョー、『美味しんぼ』の山岡士郎、『NARUTO-ナルト-疾風伝』のはたけカカシ、『夏目友人帳』のニャンコ先生/斑など、1970年代~現在に至るまで数々の名作アニメで魅力的なキャラクターを演じてきた井上さん。今年声優デビュー50周年を迎え、自伝『風まかせ 声優・井上和彦の仕事と生き方』(宝島社)を出版。8月の井上和彦50周年記念公演Kazz'S『エニグマ変奏曲』では二人芝居に挑みます。

そんな井上さんに、声優の道を歩み始めたきっかけや役にどう向き合い演じてきたのか、50年にわたる声優人生を振り返っていただきました。

▼井上和彦

1954年生まれ。神奈川県横浜市出身。1973年にラジオCMで声優デビュー。『超合体魔術ロボ ギンガイザー』白銀ゴロー役で初主演、『サイボーグ009』島村ジョー役で人気を不動のものにした。以降も『美味しんぼ』山岡士郎、『NARUTO-ナルト-疾風伝』はたけカカシ、『夏目友人帳』ニャンコ先生/斑など数多くのアニメ作品に出演。

洋画では『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』やドラマシリーズ『ハンニバル・ドラマシリーズ』のマッツ・ミケルセン、『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』マーク・ハーモンなどの吹き替えを担当。音響監督、舞台、朗読劇、ナレーションなど幅広いステージで活躍している。趣味はウインドサーフィン、サップ、ロードバイク、ボウリング、釣りなど。

父と行った釣りやキャンプ、家族でドライブした記憶は今も鮮明に

横浜の生まれで、実家は中華食堂を営んでいました。小さい頃はガリガリに瘦せていたから、「もやし」とか「糸こんにゃく」なんてあだ名で呼ばれていたこともありました。性格的には明るかったと思います。リーダーシップがある方ではないんですけど、朗らかでのほほんとした子どもで、近所の人にもよくあちこち遊びに連れて行ってもらいました。近所のお兄ちゃんには富士急ハイランドで当時やっていたオールナイトのスケートに連れて行ってもらったりね。近所の人はみんな自分の親戚だと思っていたほどです。

うちは食堂だったから土日はかき入れ時。父も母も休まず働いていたんですが、小学校2年生の時に担任の先生が「お子さんと過ごす時間がすごく短いから、なるべく一緒に遊んであげてくださいね」と言ってくれたんです。そしたら次の週から日曜日はお店を休みにしてくれて、父といっぱい遊びに行くようになりました。釣りにはしょっちゅう行きましたし、夏になるとキャンプにも出かけました。当時は三角テントっていうのがあって、よく子どもの絵に描かれるような三角の形をしたテント、それを持ってよくキャンプに行きました。車もそんなに多くない時代に、一緒に遊びに行きたいからと親父が一生懸命に勉強して免許を取ってくれて、中古の軽自動車を買ってきたんです。箱根に行くぞーとなって、車の屋根にダンボールを乗っけて、食べ物やらキャンプ道具やらをそこに詰めこんでね。でも360ccのエンジンしかないから、家族みんなが乗ると途中で動かなくなっちゃって、「降りて押せー」って(笑)。みなさん覚えているかわからないですけど、当時モービル石油のコマーシャルで、「のんびり行こうよ」という歌にあわせて、ガス欠になった車を青年2人が押して歩くシーンがあったんです。まさにあんな感じでした。

母親の実家が小田原だったので、夏休みにはひと夏の間ずっとそこで生活したこともあります。体が細くて弱かったから、原っぱや田んぼを駆けまわれば少しは元気になると預けられたんですね。マムシも出ましたし、用水路にはカエルがいて、アユを釣ったり、仕掛けをつくってウナギを捕まえたり、山の遊びもたくさんしました。中学生になると、通学路の途中の原っぱで弓をひいているおじいさんと出会い、放課後に弓道の手ほどきを受けるように。高校で本格的に弓道部に入って、そこですごい筋トレをやらされました。そこからは筋肉がついてだいぶ丈夫になりましたね。今もそうですが、子どもの頃から体を動かしたり、外に遊びに出かけたりするのが好きだったと思います。

衝撃をうけた楳図かずおのSFホラーの世界

昔は貸本屋さんというのがあって、小さい頃はそこで漫画を読んでいた気がします。『のらくろ』や『鉄腕アトム』、それから絵本の『ちびくろさんぼ』もありましたね。自分で初めて漫画を買ったのは小学生の頃かな。当時「週刊少年マガジン」に連載されていた楳図かずお先生の『半魚人』を読んで、すごい衝撃を受けちゃったんです。夜中に主人公の兄が冷蔵庫を開けてむしゃむしゃ何かを食べていて、魚を咥えて振り向くシーンとか、ふと見たら体にウロコがはえて、手には水かきができていて……なんてシーンが次々。あまりにも衝撃的で「こんなのあったら怖いな」と思いながらも、結局話の続きが気になって全巻そろえました。

中学生の頃には石ノ森章太郎先生の『サイボーグ009』や白土三平先生の忍者漫画『ワタリ』なども読みましたし、友達がみんな漫画のキャラクターを真似して描いていましたね。

声優としてデビューしてからは、もっぱらオーディションや仕事関係で漫画を読むことがメインになってしまいました。

挫折したプロボウラーの夢。親友と演技の研究に没頭した養成所時代

高校生だった1970年代はまさにボウリングが大ブーム。「さわやか律子さん」の愛称でおなじみの中山律子さんはじめ、須田開代子さんや矢島純一さんとか、プロボウラーが活躍する大会がしょっちゅうテレビで放送されていて、その影響で両親と一緒に週に2、3回はボウリングに行っていました。高校3年生になって進路をどうするんだとなった時に「プロボウラーになりたい」と言ったら、親父は「なにー!?」みたいな反応でね。何とか許してもらって、ボウリング場に就職しました。でもいきなり今までとガラッと違う世界に入っちゃったから、びっくりしちゃったんですねきっと。人間関係が怖くなり、人と話すことが苦手になっちゃって、仕事も辞めて2カ月間ひきこもり状態に。一人暮らしの部屋に布団を敷いてその上にコタツを乗っけて、ちっちゃいテレビの画面を一日中見つめていました。そしたらもう日に日に細くなっていくんですよ。これはいかん、体力をつけなきゃと思って、美術会社の大道具の仕事に就職したんです。極端ですよね(笑)。

そんなこんなで社会復帰を果たしたんですが、ちょうど大道具として働いていた時に、ボウリング場で一緒だった子が「声優になりたいから、一緒に養成所を見に行ってくれない?」と頼んできたんです。そこで初めて声優という仕事を知りました。養成所に行けば喋り方の練習をするから人が苦手なのが治るのかな……と、最初はそんな気持ちで一緒に見に行きました。軽い気持ちで試験を受けたら合格して、今思うとなめていましたね。それでも養成所で勉強しているうちに、だんだん演技をするのが面白くなってきて、でも演技がよくわからない状態だから、みんなの見様見真似。周りの子たちは声優や役者になるつもりで来ているから、すごいんですよ。自分自身は「え、なにこれ?」「それっぽく言えばいいのかな」っていうレベルでした。

その養成所で一緒だったのが、郷里大輔さん(当時は長堀芳夫さんで、その後に改名)。郷里ちゃんと同じクラスになって、彼もあまり芝居の経験がなかった人だったので、「いやー芝居って何だろうね井上ちゃん」「わかんないよね。でもあの人上手いよね。何で上手いんだろうね」なんて話しながら、カセットテープにラジオやテレビのセリフを録音して、台本を作ってコソコソ練習して……なんだかそれが楽しかったんですよね。わからないことだらけだけど、何とかお芝居ができるようになりたくて必死。ずっと2人で芝居の研究をしていました。彼がいなかったら、たぶん声優にはなっていなかったと思います。

収録1回で番レギ降板。その悔しさが本気にさせてくれた

その養成所で半年が過ぎた頃に講師としていらっしゃったのが、『サザエさん』の波平役をされていた永井一郎さんです。永井さんに声優として生きていくために必要なことを教えていただき、そして卒業後にはプロダクションにひっぱっていただいて、そこからですね「声優になれるかもしれない」と思い始めたのは。その頃にはひきこもりのことなんてすっかり忘れていました。

もちろん声優デビューしてからすぐに順調というわけにはいきません。ロボットアニメの番組レギュラーのお仕事をいただいたことがあったんですが、番組内に出てくる名前のない色々な役をやらせてもらうポジションで「番レギ」というやつですね。ところが何でもないセリフがどうしても言えなくて、1回の収録で降ろされてしまったんです。「こんな簡単なこともできないのか」と悔し涙を流しました。先輩の演技を見ていると、いとも簡単にやってのけるんですよ。だから簡単なんだって思っていたら、そうじゃなかった。簡単そうに見えることが、実はすごいことなんだって気づかされました。この経験があったから、「何とかこの仕事で食べられるようになりたい」と必死に頑張れたんだと思います。順調にいってしまっていたら、まあ売れなくてもいいかと途中で諦めていたかもしれないですね。

今は役作りのために特別何かするということはほとんどなくて、スタジオに行ったらすっとその役に入るのですが、駆け出しの頃は私生活でもその役でい続けるという訓練をいっぱいしました。ずっとその役の気持ちでいるから、なかなか役が抜けなくなったりもしましたよ。ひとつの役で精一杯なもんだから、だんだんとレギュラーが増えて、3役、4役となってくるともうパニック。今では考えられませんが、当時の所属事務所に「こんなにいっぱいできないです」と言ってしまったぐらいです(笑)。頭が切り替えられず、そのくらい不器用でした。

特に昔の舞台は本当に長い稽古期間がありましたから、稽古中ずっとその役でいて、稽古場を出るときも歩き方が役のまんまだったりしてね。でも舞台を経験したことで、体からその役になるっていう役作りの仕方を教えてもらいましたし、役になることの楽しさも教えてもらいました。気がつけば色々な役ができるようになりましたけど、最初はとにかく時間をかけて一つひとつ役になろうと向き合っていました。それは間違いではなかったと思います。表現としては未熟でも真剣に役になろうとしている気持ちは感じられる。そのあたりを見てくれていた人達が、声優として拾ってくれたのかなと思いますね。

力を抜いた表現を学んだ『美味しんぼ』山岡士郎役

やらせていただいた役はどれも印象に残っていますが、20代半ばの頃に『超合体魔術ロボ ギンガイザー』の白銀ゴロー、『サイボーグ009』の島村ジョーといった主役・ヒーロー役をたくさんやらせていただき、その頃にはだんだんと声優というものができるようになってきました。でも34、35歳で『美味しんぼ』の山岡士郎役をいただいた時に、ここでまたできなくなっちゃったんですよ。何ができないって、だらしない喋り方ができない。本人はだらしないくせに(笑)。20代の頃の作品はヒーローとして頑張ってきたから、スタジオのマイクの前だとちゃんと喋らなきゃみたいな感覚があって、力を抜くというのが難しかったんですね。だらしなさを出すためにあえて二日酔いになったりもしました。もちろん二日酔いになったことはありますが、その時はただ気持ち悪いって思っているだけで、どういう状態で、どういう喋り方をするのか意識したことはなかったから。今考えると邪道ですけど、いろいろともがきましたね。

意外な突破口となったのはその時に音響監督をされていた浦上靖夫さん。その方がボソボソ話す方だったんで、ある時「あ、これもしかして」と思って、マイクの前でボソッて喋ったんですよ。そしたら浦上さんが「それそれ!」って。当時は浦上さんの真似をしたんだよとは言えなかったですけどね。その辺からですかね、力を抜いて表現できるようになってきたのは。朝はだらしなく出社してくる山岡が、料理の話になると人が変わる。でもよく考えたら人間ってそうだよなって。自分の本職の時ってスイッチが入るけど、そうじゃない時ってダラーっとしているじゃないですか。でもどちらもひとりの人間、ひとつの役。同一線上の演技の中で表現は変わるけど、人間は変わってない。そんなキャラクターって意外とないなと思って。そこが表現できるようになったのは良かったなと思いました。それがのちのカカシ先生にもつながっていると思います。それまでにも『OKAWARI-BOY スターザンS』のスターザンS、それから『とんでも戦士ムテキング』の遊木リン/ムテキングなど、二面性のある役柄はあったんですが、変身しないで気持ちでスイッチが切り替わるという役は山岡あたりからできるようになったと思います。『夏目友人帳』のニャンコ先生と斑の場合はそれとは逆。ニャンコ先生はちっちゃくて、斑はドーンと大きくて、でも中身は一緒。見た目が違っても中身は同じというのが出せればと思って演じています。

技術の進歩とともに、声優の表現も変化

50年前に比べたら表現の仕方もずいぶん変わってきました。昔はアナログのテープで収録して、間違えるとそこをハサミで切ってテープで貼るんです。ダビングの時にスタジオに行くと、「おい和彦。あそこに積んであるテープの山な、あれお前のNGだぞ」と言われてね(笑)。今はデジタルだからハサミを入れることはないし、音も綺麗に録れるけど、だからこその難しさが出てきました。昔は何となく絵にハマっていればOKだったものが、今はコンマ何秒単位できっちりそこにハマっていないといけない。表情も豊富になってきているし、ブレス(息継ぎ)も細かくなってきています。昔は効果音と音楽とが一緒になった時に声が消えちゃうから、もっと声を張れって言われました。心の声を語るモノローグなんかでも声を張れって言われるんです。今は逆に思ったままを表現したらちゃんと音を拾ってもらえて、より繊細な表現ができるようになりました。心のひだを表現できないと作品に命が与えられない、そんな風に作り方は変わってきたと思います。

セリフのテンポも今はめちゃめちゃ速いですよ。洋画と同じぐらいの速さになってきています。昔の収録では一人のセリフが終わったら、はい次の人って感覚だったのが、今は前の人のセリフが終わる前にかぶせていったり、ほぼ同時にセリフを喋ったりとすごく高度になってきています。『夏目友人帳』の場合も、実は結構早く喋っています。1話に収めるストーリーのボリュームがかなりあるので早く喋っているけれど、この作品ならではのゆったりした世界観が失われないように、視聴者にはゆっくり聞こえるようにしないといけないから、その辺がすごく難しい。そういう中で作っているので、意外と声優はあがいていますね。昔はもっとのんびりしていて、『タッチ』はその最たるもの。あえてゆっくり喋ってその間を生かす、そこに味わいがありました。『NARUTO-ナルト-疾風伝』といった長期にわたり放送されているアニメでは、初期の頃のセリフはゆっくりなんですけど、途中からどんどん速くなっているのがわかると思いますよ。

昔はどっちかというと舞台で喋るみたいな感覚に近かったんですが、今はドラマみたいな感じでよりナチュラルに喋るような傾向にあります。一概には言えないんですけど、その辺の使い分けができる声優じゃないと残っていけない時代になってきたと思います。

新境地を拓いた音響監督。もし断っていたら芝居は変わらないままだった

仕事は選ばないですよ。自分で自分の可能性を閉じちゃうのはいけないと思うし、スケジュールがあえばできる限りやるというのがスタンスです。

2000年頃だったかな、石ノ森章太郎先生の『人造人間キカイダー』 という作品が初めてアニメ化される時に、演出を誰に頼もうかということで、石ノ森プロの方が「和彦さんがいいんじゃないか、『サイボーグ009』もやってくれていたし」と言ってくださったんです。そこで音響会社の社長さんから「和彦さんやってくんない?」と依頼があって、「いやいやいや! 初めてですよ。俺でいいんですか?」と言ったんですけど、「大丈夫だと思うから。何かあったら助けるから」と。「それじゃあやります」と言って、初めてアフレコ監督をやらせていただきました。

この時は声優さんの演技をつけるだけだったんですけど、その後に音響監督としていくつかの作品に携わることになりました。音響監督の仕事は、音楽や効果音も全部選びますし、作家さんに音楽を発注することもあります。基本的に音全般を担当して、監督が描いたイメージの音作りをするというのが仕事。さらにキャストを選ぶ仕事もあったので、責任重大でした。でもこの経験によって自分の演技も変わりましたね。例えばスタジオでは音がないところで演技をしますが、「俺だったら絶対ここで音楽入れるな」とか、「きっとここでこんな音が鳴ってるな」とか、今までよりも遥かに情報量の多いイメージができるようになったんです。よりその空間を感じられるようになって、逆に演技をすることが楽になりました。仕事を選んでいたらこうはならなかった。もしそこで断っていたら、自分の芝居は変わらないままだったと思います。

やっぱり、自分で仕事を選んじゃうとろくなことにはならないと思います。「和彦だったらできる」と思って声をかけてくれているわけで、依頼をいただいてやるからには一生懸命やるというのは、どんな役でもそうだと思うんです。洋画吹替のお仕事で『NCIS』のギブス捜査官という役をもう13年やっているんですけど、それまで60歳過ぎの役なんてあまりやったことがなかったんですよ。それもいきなりの主役。でもできると思ったから選んでくれたんだと思って、一生懸命もがいているうちにだんだんと板についてきました。そこでこんな役できませんって断っていたら、絶対に成長できない。

吹替作品はアニメと違って人間だから、やっぱり表情がより複雑じゃないですか。ちょっとでもずれちゃうと違和感が出るので、いかにシンクロさせるか……より繊細さが求められる仕事だと思います。13年もその役をやっていると、「この人どういう感じで撮影所に入ったのかな」とか、「今こういう演技にハマってるな」みたいなのもわかってきますよね。ずっと一緒に歳をとってきているわけなので。同じ役者さんの違う役も演じさせていただくことがあって、マッツ・ミケルセンさんはそうですね。そうすると「今度はこの演技できたか!」「こういう役作りできたか!」みたいなのがあって興味深い。やっぱり一人ひとり役者さんによって役作りの仕方は違うから面白いですよね。

風まかせのウインドサーフィン、限界を超えていくロードバイク

趣味のウインドサーフィンを本格的に始めたのは40歳の頃ですが、最初にやったのは24、25歳の頃。神谷明さん、中尾隆聖さんと沖縄に遊びに行った時にウインドサーフィンがあったんです。「面白そうな乗り物があるな。ちょっと借りてみようか」という感じで、誰もやったことないのにやってみました。そしたら奇跡的に乗れちゃったんですね。その前に神谷さんが挑戦したんですが、うまくいかず腰を痛めちゃって、「俺が押さえててやるから、和彦やれよ」って言うので、周りの人の真似をしながらやってみたら、走り出しちゃったんです。神谷さんは俺に掴まったまま(笑)。沖までジャーって行ってしまって。これはもう引き返せないと焦りながら、なんとか向きを変えて浜まで帰ってきたというエピソードがあります。今考えると大したスピードじゃないんですよ。でも熱帯魚やサンゴが見える綺麗な水面をザーっと走っていく、それが忘れられなくて……40歳の時にあらためてスクールに通いました。風の弱い時はちょうどよく走るけど、ちょっと風が強くなったら乗れなくて、浜辺で見ているしかない。そんな所が自分の仕事とも似ているなと思いました。自然にはかなわない、逆らわないっていうのをウインドサーフィンで教わりました。

ロードバイクは5年ほど前から始めました。きっかけは宮城県石巻市にある石ノ森萬画館に遊びに行った時のこと。ちょうど『弱虫ペダル』の展示をやっていて、スタッフの人たちが自転車にハマっていたんです。彼らが「バーベキューをやるから和彦さんも来ませんか」と誘ってくれて、参加したらそこに自転車が置いてありました。試しに乗ってみたら気持ちよくて。そしたら、「来月大会があるからでませんか?」と、「自転車持ってないよ」と言ったら、「じゃあ来年でましょう」ということで始めることに。自転車を買いに行く時は、声優自転車チームのVOICYCLE(ボイシクル)のメンバーが一緒でした。買うのは俺なのに、野島裕史くん、伊藤健太郎、勝杏里、落合福嗣くんの4人が、みんな保護者みたいについてきて(笑)。

最初はツール・ド・東北の65kmのコースにエントリーしたんですけど、とても走れる気がしなかったんです。でも行ってみたら走れて、次の年には佐渡ロングライド210で、130キロの佐渡島半周コースを走りました。2024年の今年は佐渡を1周する210キロのコースに挑戦です。130キロ以上走ったことないから未知の世界ですね。佐渡から帰ってきたら、今度は富士山の1合目から5合目まであがる富士ヒル((Mt.富士ヒルクライム)に行くんですよ。70歳にして初挑戦。「ちょっと無理をする」というのが自分の生き方だったのに、今年はかなり無理をしていて、相当頑張っています(笑)。以前、「出たことがないアニメ作品で出たいものは何か」と聞かれたことがあったんだけど、そりゃあ『弱虫ペダル』に出たいよね。

50周年記念公演で挑む、関智一との二人芝居

2024年に声優人生50周年を迎え、3月には自伝本『風まかせ 声優・井上和彦の仕事と生き方』が出版されました。そして8月には井上和彦50周年記念公演Kazz'S『エニグマ変奏曲』で久しぶりの舞台に立ちます。今回の公演は智一(関智一さん)と食事に行った時に、彼が「お芝居やりましょうよ」と提案してくれたところからスタートしました。

二人芝居は、どちらかがずっとしゃべっていますから、大変なセリフの量です。5年ぶりの舞台ということで怖さもありますが、もちろん楽しみな部分が大きい。智一は20歳下ですけど、劇団ヘロヘロQカムパニーの座長を30年務めていて、舞台では頼りがいがあります。人間的にも大好きな人なので、一緒にやれるのはすごく嬉しいですね。

節目の年ということで、多くの方にお祝いしていただき「なぜここまで続けてこられたのか?」という質問をいただくのですが、たくさん作品を残したいという想いがあるからでしょうか。60歳から70歳までの10年は本当にあっという間でした。だからこの先の10年も、きっとあっという間だと思います。20年後には90歳。だから濃くならざるを得ない。最近も王様の役を演じたんですが、20代の頃じゃできない役でした。やっとこういう役ができる年齢になってきたと思うので、そういう役もたくさん残したいと思っています。

目標としては、できるだけたくさんの作品に関わって、ここまで応援していただいた人達にちょっとでも喜んでもらえれば嬉しいです。

取材・文=白石さやか 写真=田中和弘 *文中一部敬称略

インフォメーション

井上和彦50周年記念公演Kazz'S『エニグマ変奏曲』

作:エリック=エマニュエル・シュミット

翻訳:岩切正一郎

演出:野坂実

出演:井上和彦 関智一

スケジュール:2024/8/23(金)~8/25(日)

会場:博品館劇場(東京都)

チケット販売:チケットぴあ

お問い合せ:東京音響