こいつはイヤな奴だと決め込んでいた奴が実はイイ奴だったとき、自分の中でまず芽生えるのは、「困ったなぁ」という感情である。そうか、実はイイ奴なんだから友達になろう、なんてポップに変換できる心の広さはない。とにかく狭い。狭いので、イヤな奴はイヤな奴のままでいてくれたほうが助かる。動揺させないでくれと思う。

『凪のお暇』を読みながら、もう5年以上も前、たった1回だけ出向いてしまった、パリピと呼ばれることを嫌がるどころか、「だろ!だろ!」と歓迎するような集団が主催するBBQのことを思い出してしまう。友達の友達、という、友達ではないことがあらかじめ立証されている間柄だったのになぜか出向いてしまった川縁には、自分が仮想敵と想定してきたタイプの人間が勢揃いしており、わかりやすくいえば、男性のほとんどが、ポロシャツの襟を立てていた。この人たちはどのタイミングでポロシャツの襟を立てるんだろう、鏡の前かな、家を出る直前かな、もしかしてハンガーにかかっているときから立っているのかな、そんなわけないか、とにかく苦手だなぁ、と突っ立っていると、襟立て男性がやってきて、「下の名前で呼んでね!」「下の名前で呼ぶね!」と、即効でルールを2つも決めてきた。その隣には、もしかしてこの人は「イエーイ」しか言葉を発さないのではないかと疑いたくなるほどに「イエーイ」を連呼する女性がいた。

いち早く帰る方法を脳内で探索していると、自分の紙皿に焼き過ぎた肉が配給されていく。自分の本名(砂鉄はペンネーム)の頭2文字をとって「ヒロっち、肉肉!」と乗せてくる男性。「イエーイ」しか言わなかった女性が「ヒロっち、肉肉!」と繰り返す。「野菜野菜!」「ウインナーウインナー!」と紙皿に配給されたものを素直に食し続け、色々と食べ終えると、襟を立てた男性たちはポロシャツを脱ぎ、近くの川に飛び込み、女性たちは「キャーキャー」と叫びながら、その様子に興奮していた。入っていないのに「キャーキャー」って叫んでる、などとどうでもいいことを考えていると、ようやくBBQはお開きとなった。片付けくらいは貢献できるかなと思ったら、片付けてくれる業者を呼んでいた。

と、ここまでの話は、さほど珍しい話でもない。「パリピのBBQに馴染めない」なんて、馴染めるほうが奇特なのだから、ごく普通の話だ。問題は、その後だ。数日後、その日の模様を収めた写真がデータで大量に送られてきたのだが、その写真を見て仰天。いつも以上に無表情を貫いていたはずのヒロっちが、とても素敵な笑顔で仲睦まじそうにBBQに参加していたのである。日頃、写真を撮られるのが好きではないこともあって、その多くで不自然な笑顔になるのだが、この日の笑顔は、「オメー、それ、オレの肉だろ‼」なんて言ってそうな、ものすごく距離の近い間柄でしか撮れない柔和な表情をしていたのである。

はたと気付く。そこにいた彼らは、自分が仮想敵と想定してきた人物像にピッタリとあてはまっていただけであって、あちらからこちらに対して、たったひとつの無礼も、横柄も、疑念もぶつけてこなかったではないか。肉も野菜もウインナーも、最適な配分を考え、隅っこで紙皿をパタパタさせているだけのヒロっちにも、とお裾分けし、軽妙なトークをぶつけて、こちらの自然な笑顔まで引き出していたのである。自分の仮想敵が、敵でいてくれない。むしろ、その人間力で、こちらの歪んだ心を矯正してくれていたようなのである。で、その矯正に感謝するのではなく、もちろん、何、オレ、矯正されてんだよ、と落ち込むのであった。

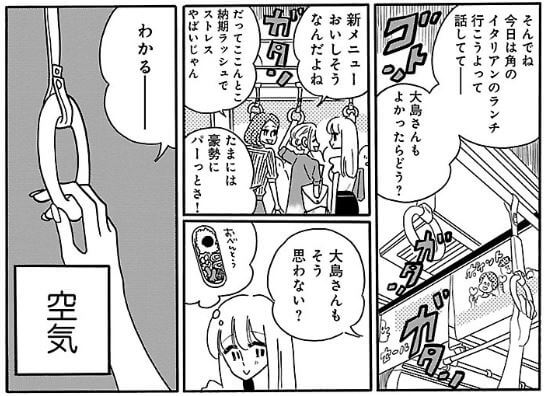

『凪のお暇』の大島凪は、人を見ると、あの人はこういう人に違いない、と心の中で決め込むことが多い。決め込んだ上で、細かく小さなあれこれに気付いて苛立つ。だけど、とにかく空気を読むので、その苛立ちを直接伝えることはしない。すると、ある局面で、その人の別の一面を知り、そうやって偏見を投げかけていた自分ってどうなんだろ、と自分の体にナイフが刺さる。凪は、子どもの頃から、相手を見て、「強く出れないのは この笑顔が崩れる瞬間が怖いから」とためらってきた。だからすぐにイイ人になる。そういうイイ人は、厚みのない、都合の良い付き合いに苦しむ。「イイ意味でのダメ出しだよ?」なんて言われながら、同僚たちからのサンドバッグタイムが始まる。凪が会社を辞め、社会から断絶された感を清々しく思ったのも束の間、元カレの我聞慎二からは「ブスになったなぁ」「スベってんだよおまえ」となど言われ、ハローワークの職員からは「あーメンタル系ね」と無表情で言われる。ちょっとした一言、陰口を漏れなくキャッチして、その都度、沈み込む。沈み込むのがイヤだから、無理して明るく振る舞う。会社を辞め、愛想笑いだらけの日々を断ち切ったはずなのに、まったく抜けきれない。

自分も4年ほど前に会社を辞めたのだが、辞めることを伝えた後で、ふと放たれる「やってけんの?」といった類いの一言にいちいち苛立っていた。なぜ苛立っていたかといえば、とっても不安だったから。そういう声を悪しきものとしておかなければ、簡単に自分ってものが弱まってしまい、ますます不安になることがわかっていたから。でも、そうやってわざわざ拾わなければ、世の中ってどうやらみんなイイ奴なのだ。みんなイイ奴だと、自分の心の汚れや乱れが目立ち、人のせいにできなくなってくる。この作品に出てくる人たちは、みんなイイ奴だ。それぞれ不躾なところがあるけれど、それぞれがわだかまりを抱えていて、いつも、話す相手を見つめながら、自分はこれでいいのだろうか、と不安になっている。

ある時、凪に母親から電話がかかってくる。「でもね凪 お母さんだけは凪を信じてるからね」。凪は分析する。母はいつだってこうして「常套句の風呂敷で雑にくるむ」。でも、それなのに続けて口にしたのは、「お母さんいつもありがとう」だった。親が望むルートを「ちゃんと」通過し続けてきた凪は、「ちゃんと」した人と「ちゃんと」した結婚を望まれている。目の前に「無難」と「冒険」の選択肢がある時、凪は、「冒険」のほうに目線を送りながら、「無難」のほうへテクテク歩き始める。そんな自我がたまに自分でも許せなくなるのだが、またしても、仮想敵を確保して、自分の心を無理やり整えてしまう。隣の部屋に住むゴンさんと仲良くなり、自分のもとに繰り返し現れる元カレの慎二に「ゴンさんといると空気が美味しいの」と告げてみる。すかさず、慎二が畳み掛ける。「その空気のうまみだけのために空気読んでやってくんだ?」「読みまくてっからそんなザマになってんじゃねえか」「だから俺言ったろ!? おまえは絶対変われないって」……重い、痛い。出た、この感じ。体に刺さる。

空気を読んで波風立てないように生きていると、相手の気持ちを考えずに土足で入り込んでくる人を、玄関先で追い返す術を持てない。なぜか部屋に招き入れてしまう。そんなことしたくないんだけど、空気を読むことによって自分を整えているので、他者を簡単に突き放すことができない。空気を読む自分がいちばん恐れるのは、自分が空気を読んでいることに改めて気付かされることだ。そして、自分がBBQで体験したように、自分にとってのイヤな奴が、実はそこまでイヤな奴ではなかったと気付かされることだ。どうかしているのは自分なのではないか、と考えたくないのだ。波風立てたくないから空気を読んでいるのに、あいつ空気読んでるだけだよね、と指差される。自分の心に、波風が立ってしまう。

人は人と、そんなに本音では話さない。みんなそうだと思う。去年から今年にかけて、忖度、なんて言葉が流行った。自分の感情ではなく、空気を読んで、忖度する。最上の忖度とは、忖度していることに気付かせないようにするものでなければならないと、忖度しまくる政治家や官僚が教えてくれた。今はもしかしたら、「空気を読む」や「忖度」って言葉が目立ちすぎているのかもしれない。芸能人が「ボク、人見知りなんですよ」と言いながら、円滑なコミュニケーションをはかる矛盾に近い。空気を読む、ってもっとデリケートなものだ。

『凪のお暇』を読んでいると、そうそう、空気ってこういうもんなんだよ、こっちなんだよ、と思う。また空気を読んでしまった、と落ち込むよりも、空気読んでるよねって指摘されるのが怖いから、空気を読むのだ。BBQの悪口なんていくらでも言える。簡単だ。でも、その時に撮った写真で、自分がとびっきりの笑顔を浮かべていることへの動揺と向き合うのは簡単ではない。この作品は、そっちに寄り添ってくれる。空気を読む、その先で巻き起こる出来事への、頭の抱えかたを教えてくれる。喉に引っかかった魚の小骨をとるみたいに、心の中にある、とっても細かいトゲを取り除いてくれる。読み進めるにつれ、わかるわかる、おもしろい、というより、わかってくれて、ありがとうございます、という感覚が強くなってくる。