『王様の仕立て屋』著者、大河原先生インタビュー

●仕立ての世界をマンガにする

――まずはデビュー前後について教えてください

デビューしたのは17歳の頃でしたね。その後、25歳の時に「週刊少年ジャンプ」で連載した『かおす寒鰤屋』がはじまりました。連載が終わってからはネームを書いて見せるというのを続けていましたね。私は食えない時間が長かったですが、家業を手伝いながらも本だけは読んでいました。

『週刊少年ジャンプ』で1995年から1996年にかけて連載されていた『かおす寒鰤屋』

――『王様の仕立て屋』が企画が始まったきっかけを教えてください

もともとは「MANGAオールマン」の編集さんが(監修の)片瀬平太さんの仕立て服に関する記事を読んで「これを元にマンガ描けないか」と立案した企画で、その話を私に振ってくれたんですね。で、準備している間に「オールマン」が休刊してしまって、一旦、企画倒れになっていたところを「スーパージャンプ増刊号」で掲載となり、評判がよかったので連載に…という流れですね。

――そこから長いシリーズが始まるんですね

ここまで続くとは予想していなかったですね。この話を振って下さった担当さんも、単行本が2冊でれば御の字だと思っていたくらいだから(笑)。そもそも、仕立て屋の話がきたときは「集英社は俺を潰そうとしているのか」と思ったぐらいで(笑)。それまで服を仕立てたこともありませんでしたしね。

そもそも、紳士服をテーマにした漫画って見たことなかったし、調べても、三田紀房先生の『Eiji's

Tailor』と、高梨みどり先生の『Order-Made』があるぐらいで、正直途方にくれましたね。

――連載の準備をされて、このジャンルについてどのようなご感想をお持ちになったのでしょうか

とにかく仕立て服のことは全くわからなかったので、片瀬さんにお話を聞きながら、ストーリーを固めていきました。そこでわかったのは、やっぱり仕立て服というのはとても時間がかかるものだということです。採寸して、裁断して、何度も仮縫いして、試着して……何ヶ月もかかる。でもこのスピード感は漫画に向かないなあと思ったんです。あまりにも時間がかかってしまう。そこで、3日で一着を完成させてしまうような、現実にはありえない、漫画ならではの主人公をひねり出したんです。

――お話づくりはどのようにされているのでしょうか?

連載初期は、片瀬さんも僕もどっちも手探りだったので、とにかく話をしながら形にしていきました。僕の方から「こういう話はできないか」と聞いて、「こうすればできる」と具体的な方法を提案してもらって…そうやって詰めていきました。

――物語のテイストも初期とはだいぶ変わってきましたね

はじめは、『ブラックジャック』ばりに、シリアスな話にもっていこうとしたんですが、シリアスだけではちょっと間が持たないなということに、連載が始まってから気が付くわけですよ。「服の良し悪しで命のやり取りをする」なんてことはそうそうないじゃないですか。だから、深刻な話を作りづらいんですよね。服はあくまで楽しみなんですよ。

連載初期はワイルドさが強かった悠(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~ (1)』)

――だんだんとコメディ色が強くなってきますね

やっぱり、マルコとかラウラとか、ちょっと自己中心的な、いってみればイタリアの気質が強いキャラクターが出てきてから、コメディに舵を切っていったんですね。彼らが日本人のユウと会話をして、文化の違いが化学反応をおこして、それから話が上手くいくようになりましたね。

さわやかになった現在の悠(『王様の仕立て屋~フィオリ・ディ・ジラソーレ~ (1)』)

●気がついたら13年

――連載が開始されて13年ですが、振り返られていかがでしょうか

13年間といっても、あんまり実感ないですね。毎度、無我夢中ですからね。〆切もいつもギリギリで…。…ホントは間に合ってないんですけど(笑)。どうしてもネームに時間がかかってしまって。

話を作るのに精一杯ですから、逆に絵を描くのは早いかもしれませんね。隔週連載なので、単純に14日、執筆時間があるとすると、ネームに10日間かかっているんですよ。

――その間ずっと考えていらっしゃるんですか?

『王様の仕立て屋』は、話の元になる服のウンチクがあって、そこからストーリーの骨格となるような出来事をひねり出していきます。この、骨格が決まるまではネームを描き出せないんですよ。ああでもないこうでもないと考えます。

ただ、服のウンチクだけだと間が持たないので、ウンチクとはまったく関係のない話を引っ張り出して、融合させて組み立てています。

関係ないものを融合させるから毎回、「これどうやって話を終わらせりゃいいんだろう」ってアタマを抱えるんですよ。不思議なもんで、それでもなんとか終わるんですよね。そうやって、ひねり出しているから、以前書いたものを読み返したとき、「どうやってこんなの思いついたんだろう」思うことばっかりで。

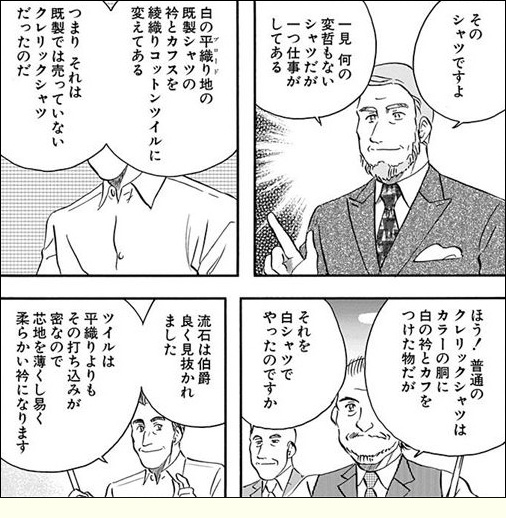

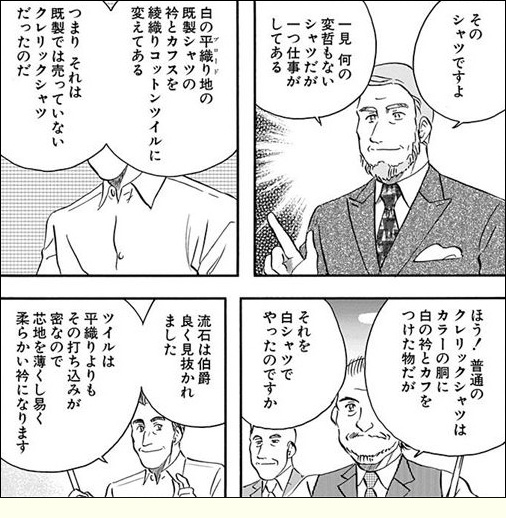

こまかなウンチクが、物語のキーとなる(『王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレターナ (6)』)

――ネームの際に気を付けていることはありますか?

服のうんちくを抑えつつも、自然な会話を醸成するのに時間がかかりますね。ひとつのセリフを考えるのに丸一日かかることもあります。

それでもだいぶ楽にはなってきているんですね。第二部の『王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレターナ~』が開始した頃から人物の配置がきまってきてキャラクターが自由に動くようになって。話を作るのが楽になった感じがありますね。

●日本文化と仕立て服

――様々なマンガや落語の引用が作品に登場しますが、昔から興味をお持ちだったのでしょうか?

落語はテレビで熱心に聞いていましたね。いまでも、話を組み立てる時に参考になるんです。落語に興味をもった切っ掛けは古谷三敏先生の『寄席芸人伝』。

だから漫画も好きですね。ただ、親が厳しくて、小さい頃は漫画を簡単に読めなかったんですよ。読ませてもらえるのは、学研とか小学館の学習雑誌に乗っているような漫画ばかりで、リアルタイムでは読んでいなかったですね。古い漫画も意外と最近読んでいるんです。作中にパロディとして登場した『かっこいいスキヤキ』も、最近知った作品ですね。

――本はどのようなジャンルをよく読まれるんでしょうか

強いて言うなら時代小説とかミステリーをよく読んでいましたね。特に宮城谷昌光さんの中国ものですね。

――中国の小話や逸話がよく引用されてますね

大学が仏教学部だったもので、そこで聞いた説話が今も生きている感じですね。印象に残る話はやっぱり頭に残っていますが、うろ覚えなんで、調べると全然違ったりもします。

――様々なウンチクやトリビアが物語と有機的に組み込まれていますが、素材となる知識はどのように得ているのですか?

連載の話を頂いた時、とにかく途方にくれたんですよ。全く知らない世界を描くのにはどうしたらいいんだろうと、自分の本棚を見てみましたが、歴史小説とミステリーしかない。自分が非常に視野が狭いことを実感したんですね。「ここから知識の幅を広げるにはどうしたらいんだろう。何をきっかけに本を読めばいいんだろう」と思って、神田の本屋の東京堂さんでサイン本のコーナーを見つけたんですよ。サイン本をきっかけに本を買うのはどうだろうと思いましてね。

――サイン本であればジャンルは問わず?

ジャンルを決めないで、手当たり次第買うようにしています。そうやって集めた本は5000冊はあると思います。こんな買い方をしなければ、一生手にしなかっただろう本も多いですね。「お肌の手入れの仕方」とかね。今のところ、作品に反映されていたりはしないんですが、なんらかの糧になっています。

――物語の舞台は日本ではない、イタリアをはじめとする外国ですがどこか日本的な情緒がありますよね

最初は、イタリアの本や旅行記を読んで、イタリア人の気質をそのまま出したような作品にしようとも思ったんですけど、それでは想定している読者である日本人には伝わらないなと思いました。だから、完全に日本のノリをイタリアにもっていくような感じになりました。完全に日本の気質そのままのキャラクターで通すことにしてので、ナポリ人が見たらなんだこりゃって感じです(笑)。

チャキチャキのミラネーゼ。セリフが小気味いい(『王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレターナ~ (4)』)

――実際にイタリアに取材は行かれたのでしょうか?

開始してすぐにイタリアに取材に行きました。イタリア人は陽気で、明日は明日の風が吹くみたいな気質で、そういうところ人たちが着られる服というのはどういうものかということを考えましたね。

ナポリを取材したのは真夏のえらい暑い日だったんですが、それでもナポリ人はスーツをジャケットまで着てネクタイも締めて、颯爽と歩いていますからね。ちょっと、東京では真似出来ない(笑)。

服というのは、風土の違いによって進化の方向が異なるのではないかと思いました。それに気づいてから、ファッション雑誌や映画に出てくる衣装を注意して見るようになりましたね。

――最近ではどのような気づきがありましたか?

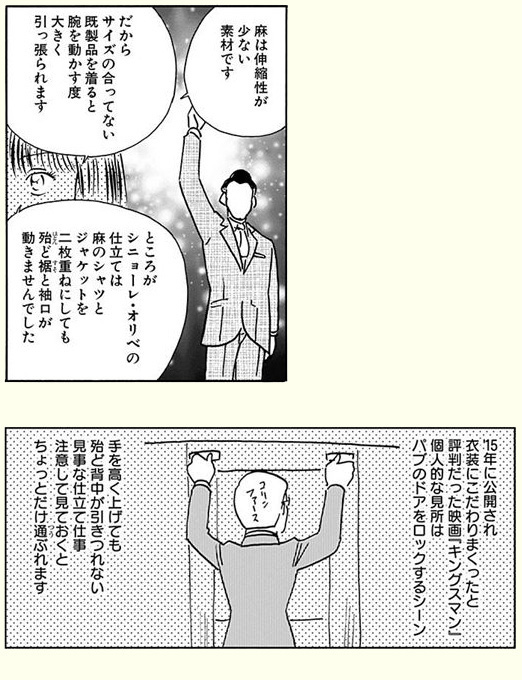

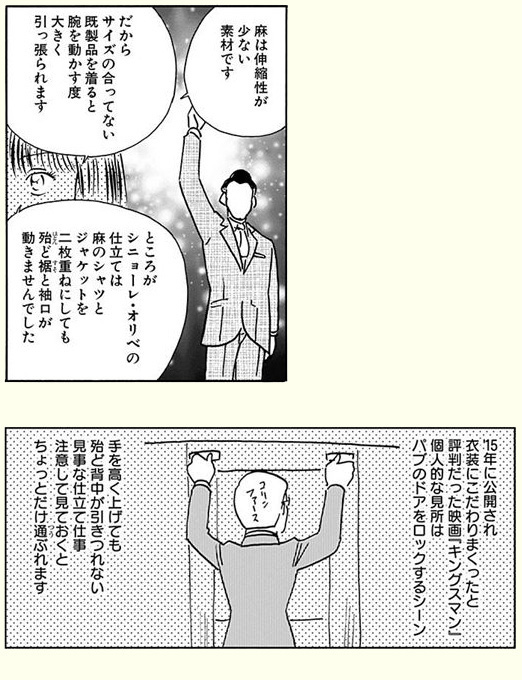

2016年に映画『キングスマン』の試写会に行ってきたんですよ。なんでも担当さんが『王様の仕立て屋』のファンということで、試写会のお誘いがあったんです。『キングスマン』はスーツを着こなした英国紳士が登場するのですが、彼らが作中で腕を高く上げたときに、まったくというほど背中が動かなかったんですよ。量販品のスーツだと肩につられてお尻が見えるくらい裾があがっちゃうんですけど、これは流石だとおもいました。ついついそういったところに目が行きますね。

腕を上げても裾が引っ張られないようにするのが職人の腕の見せどころ(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~(9)』)

●アドリブで生まれ、ライブで成長するキャラクター

――個性的なキャラクターが数多く登場しますが、どのように設定されていらっしゃるんでしょうか?

キャラクターはほぼ一発勝負ですね。話を作りながら段々キャラクターが固まっていく感じです。

――動かしやすいキャラクターはいますか?

アラン・リヴァルは動かしやすいですね。あと、ヴィレッタとか、ジュリアとか白鳥さんとか、自己中心的なキャラクターは動かしやすいですね。

逆に、動かしにくいキャラクターは主人公のユウですね。受けた注文はなんでもこなすという職人なので、あまり悩んだりしないし、いまさら技術不足で葛藤もしないし。なんでも器用にこなすようになってしまったので。

――キャラクターの造形はどのように決めていらっしゃるんですか

それもストーリーを考えているうちに外見もなんとなく固まってきますね。ジョナタはその悪い例でね。ストーリーから一旦【あの顔】をイメージしてしまったら、もう変更できなくて(笑)。

なにかを彷彿させるキャラクター、ジョナタ・ジャイオッティ(『王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレターナ~ (3)』)

――ジョナタは外見含めてとても魅力的ですね。ちなみに新進気鋭のジョナタの実力はどのくらいでしょうか?

ジョナタは、そこそこ腕は立つけど、ラウラよりはまだまだ下という感じ。ラウラより上のトップの実力は、そう変わらない感じですね。そこで優劣つけても話が動かしにくくなるのでね。

――格闘マンガと違って職人の腕の善し悪しの比較は難しいですね

そうですね。その意味では、リッカルドの扱いは困りましたね。あまりに万能すぎて、ナポリにおいておくと主人公のユウを食っちゃう。だからナポリにいないようにたらい回しにしていますね。『フィオリ・ディ・ジラソーレ』では、ユウはジラソーレ側、リッカルドはサービスジャングル側そこで完全に分けてしまって、かち合わないようにしていますね。

――ジラソーレ社は魅力的な女性が後から後から登場しますが、当初から設定されていたのですか?

ジラソーレの設定について、一番はじめに創立メンバーは12人にしようと思っていたんですよ。けれど、はじめは連載が軌道に乗るかわからなかったし、いきなり12人だしたら読者もわけわからない。だからナポリ組の6人だけに登場させて、連載が進むに連れ他の国に支店、そこの支店長を出していったんです。まさか、全員出せるとは思っていなかったです。

――支店長はとても個性的なキャラクターばかりですね

お国柄というか、そこに住んでいる国の気質を反映したキャラクターにしています。例えばロンドンのクラリッサは、性格は暗いんだけど、結構頑固だったり、アメリカのフェデリカは自由奔放だったり…そのキャラクターを通すことで国ごとの考え方の違いを出していきたいと思っています。

――背景キャラに○△□をモチーフにしたキャラクターもよく出てきますが、どのような意図があるのでしょうか

そもそも、この作品で一番見てもらいたいのは、コーディネートのコマなんですよ。最初はモブの顔も描き込んでいたんですけど、周りを細かく書き込んでしまうと、どこに注目していいかわからなくなってしまうんですよね。だから、いっそモブは省略して、わざとおでんにしたり、野菜にしたりするんです。そっちのほうが描きやすいというのも決して、否定はしません(笑)。

最近ではユウの顔もシンプルになってますが(笑)。ちょっとしたボケなんですけど、わりと上手くいったなと思っています。

背景のモブにも細かなネタが詰め込まれている(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~(7)』)

――コマの後ろで一件無関係そうで関係している小ネタがよく入っていますが、どのように考えているのですか?

小ネタはほとんど勘ですね。紳士服の話題ってのは、どうしても一本調子になってしまうので、なにかこう、異質なくすぐりをいれないと自分で読んでいて楽しくない。だから、絵を描く時に「この絵はこんな感じにしちゃおう」って、思いつきで描いています。

●王様の仕立て屋の苦悩

――ストーリーを考える上で特に苦労されているのはどのようなことでしょうか?

『王様の仕立て屋』は服のウンチクを必ず入れるというのが最大の縛りではあるんです。ウンチクに至るまでの流れが強引に感じさせないようにストーリーをもっていくのに、毎度毎度苦労するんですね。

――服をどのように評価するかも難しいですよね

仕立て服の良し悪しというのは、結局は着ている人間しかわからないものですからね。『王様の仕立て屋』では色々な価値観を描いてきましたが、じつは完全にやりつくしていて、新しいものをひねり出すにはどうすればいいかと頭を悩ませてます。やればやるほど首がしまっていく感じですね(苦笑)。

――服をテーマにした作品ならではの難しさがあるんですね

例えば、ブラックジャックなら、人の生き死にが関わっているので、毎回、感動に話をもっていけるんですけど、服はなかなかそうはいかないんですよね。生き死にぐらい深刻な話になってくると、服以外になにかやることあるじゃないですか。切迫した状況を服でどうにか出来るなら苦労はないよってね(笑)。

――他のジャンルには無い、服飾というジャンルならでは悩みですね

ジャンル漫画の中でも数多い、グルメ漫画のセオリーやテンプレートをあんまり参考にできないんです。グルメにも、健康被害という社会的な問題がありますよね。農薬問題や産地偽装とか…読者にとっても切実な問題があるから、啓蒙的な物言いがピタっとあてはまるところがあると思うんです。けど、服でそれをやるとものすごく嫌味になるんですよ。

主人公がドヤ顔で「かわいそうに本当のカシミヤを着たことがないんだな」っていったら、もう、ぶん殴りたくなるでしょう(笑)。

ほかにも、仕立て服を持ち上げる目的で量販品をおとしめたりすれば、「量販店の企業努力をどう考えるのか」とか、「量販物を着ているのは人間じゃないのか…」という反応は当然でてきますよね。

やっぱり、服には万能の正解はないんですよね。

なにが正解で、なにが間違いか。服でそれを指摘するのはとても難しい(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~(8)』)

――作中ではイタリア服とイギリス服がよく比較されますが、どちらが優れているとはいえないですよね

それどころか、イタリア服の中だけでも優劣はいえませんよ。ナポリの職人は自分こそが一番と思っているという気質ですから、どれが一番とは言えない。だから、職人の優秀さを出すとすれば、周りの職人が一目置いているという形で示すしかないんですね。

――伯爵やアラン・リヴァルといった審判役のキャラクターとして数多く登場しますね

伯爵もただのモブだったんですよ。最初のうちはね。ただ、この作品は、服のことをわかっているキャラクターが大事なんですよ。彼らは、客観的な凄さを説明するのに便利な語り手なんですよ。伯爵や、アラン・リヴァルのような、業界で発言に影響力がある人を何人か配置しておくと、このコーディネートはこういう必然性があって…というのを説明してくれる。回答を教えてくれる役割なんですね。

見識の有る伯爵が解説することで、仕立て屋たちの工夫とテクニックがあきらかになる(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~(7)』)

――今後の展開について教えてください

色々手を変え品を変えやっているんですが、2期の『王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレターナ~』では1巻1テーマだったのをあらためて、また一話完結でやっていこうかなと思っていますね。ジラソーレとサービスジャングルの戦いを中心に進んでいきます。同時にユウとリッカルドの戦いにも触れていく予定ですね。

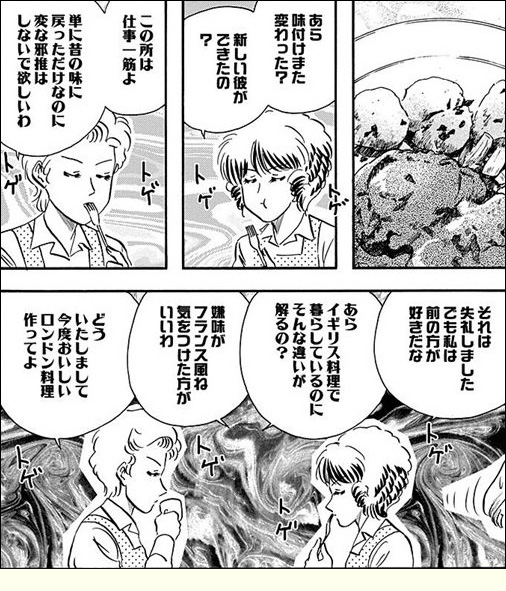

――個人的にはラブコメ展開を期待してますが…

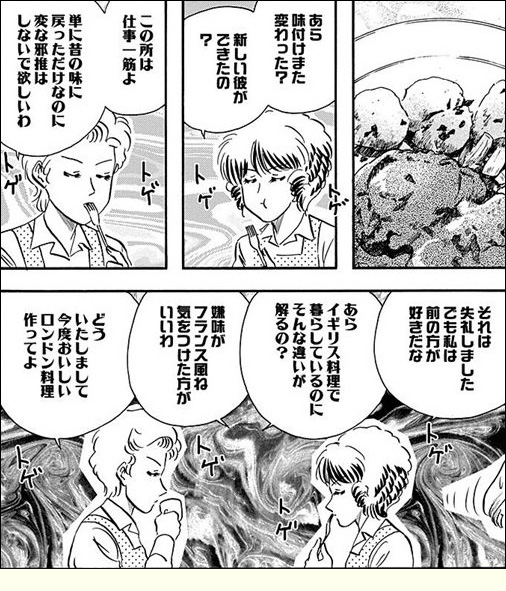

恋バナは強いんですよ。強すぎるんですよ。みんなそっちに食いついちゃって服はどうでもよくなっちゃうんだな(笑)。ラブコメにいってしまうと次が続かないんです。

――ラブコメに折れる気はまだない?

そちらに舵を切ったら終わってしまいますよ(笑)。

過去にはユウを巡って3角関係も展開されたが、今後はどうなるのだろうか?(『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~(26)』)

■大河原遁(おおかわら・とん)

■大河原遁(おおかわら・とん)1968年生まれ。群馬県出身。1985年に第5回ニューフレッシュジャンプ賞準入選、1989年に手塚賞佳作を受賞を経て1995年に『かおす寒鰤屋』を「週刊少年ジャンプ」で連載。2003年より『王様の仕立て屋~サルト・フィニート~』を「スーパージャンプ」で連載開始。同現在は『王様の仕立て屋~フィオリ・ディ・ジラソーレ~』を「グランドジャンプ」で連載中。

■大河原遁(おおかわら・とん)

■大河原遁(おおかわら・とん)