永井GO展

上野の森美術館

著者自らによるイントロダクション

The Introduction of GO NAGAI EXHIBITION by GO NAGAI

2019年9月14日から9月29日まで開催された「画業50年“突破”記念 永井GO展」(上野の森美術館)。本展に先駆けて7月30日に開催された共同記者会見、ならびに9月13日に行われた報道内覧会実施時の囲み取材の模様をお届けいたします。

未知のことへの体験と

吸収が創作活動の原動力

2017年に画業50年を突破しました。改めて永井先生にとって画業50年をどう感じますか?

永井豪(以下、永井) “50年漫画家生活を続けよう”と思ったことはなくて、あくまで目の前の仕事を一所懸命ひとつひとつこなしてきた結果で。ぼくたちの仕事はいつも締め切りに追いかけられているので、月並みですが、それを続けていたらいつの間にか50年経っていたという感じです。

展示されている作品は50年ただひたすら、ひたむきに描いてきた作品の断片ではありますが、凝縮されたものが展示されています。マンガ家として存在したいという願いで、必死に描いてきました。みなさまの心に少しでも届いたら、うれしいなと思います。

50年続けてこられた原動力のようなものは何かあるのでしょうか?

永井 原動力も何もとにかく常にいろんなものを吸収して、溜まってきたらこぼれ落ちてくる、というか。何でも経験してみよう、吸収してみようと貪欲に取り組んできました。この間、渡仏したときも(片道で)12時間あるので、行き帰りで6本ずつ映画を観ました。フランスに着いた翌日が1日オフだったので、美術館を3ヵ所巡って。その次のオフのときも美術館を3ヵ所巡って。ゴルフよりも歩いているなと感じるような美術館巡りでした。いつでも吸収できるものは吸収しようと思っています。そうして吸収したことが頭のなかでミキサーにかかり、自分流の出し方になって作品に反映されていくのだと思います。

ちなみにインスピレーションの源泉になるような作品や作家はいらっしゃいますか?

永井 子どもの頃は美しいヌードを描きたいと思っても、手に入るものがなく、教科書に載っていたヴィーナスの絵や像をモデルに女性のスタイルを一所懸命勉強しました。プロになってから美術館を巡るようになりました。いろいろな画集はいつも見ています。好きなのはギュスターヴ・モローやサルバドール・ダリなどファンタジー要素のある作風、現実にはないような絵にすごく惹かれます。神話の世界を描いたような作品には、すぐに目が行ってしまいますね。

フランス芸術文化勲章・シュバリエの勲章を胸に。「普通は大使館のなかとか、あまり人のいないところで静かに貰うものらしいのですが、JAPAN EXPO2019 のカンファレンス会場でまったくのサプライズで受勲されて。自分以上にフランスのファンが大喜びで拍手や足踏みでお祝いしてくれて。こういう場所でもらえてラッキーだったなと思いました」(永井豪)

白い原稿用紙に向かえば

湧いてくるアイデア

創作活動について伺います。作品の着想はどういったところから思いつくのでしょうか?

永井 着想自体は、特に決まっていないですね。いつでも思い付くし、とりあえず何か描こうと思って机に向かったら、いきなり描いていたりとか。あまり考えずに描けてしまうので、それほど苦労したことはないと思います。白い紙に向かえば、何か出てくる、という感じです。

キャラクターに関していえば、女の子のキャラクターはなるべく自分好みの、とびきりかわいい子を作ろうと思っています。それが一般的かどうかは分からないですよ(笑)。自分の偏見でかわいいなと思いながら、一所懸命描いています。モデルは特にないのですが、いろいろなタイプの女性像が頭のなかでミックスされて出てくるのだと思います。

エロスやバイオレンスが先生の作品では印象的です。ご自身のなかで、そういった要素はどのように受け止めていらっしゃいますか?

永井 『ハレンチ学園』で大バッシングを受けたのが23歳で。それまで作品を叩かれること自体分からなくて。マンガでエロチックなことを描いちゃいけないとは全く思っていなかったので、自分のなかでは逆にびっくりして「えっ、これいけないの?」という感じでした。

それ以来、たくさん編集の方からダメ出しを食らいました。そのたびに議論していたので、20代の頃は各誌の編集長から、とんでもなく喧嘩っ早い奴だと思われていたと思います。とはいえ、常に自分のなかにはモラルがあり、ここから先はダメと決めて取り組んでいました。特に少年誌の場合は、ここまで、と線引きはきちんとしていたつもりです。が、それでも(編集の方から)ダメ出しを食らうことはありました。なので、そういったものと常に闘いながら作品を創ってきました。

エロスといえどもいろいろなかたちがあるので一概には言えませんが、人間そのものが生物で、基本的に生存本能があります。当然のことながら異性に対する興味、関心も他の生物と同様にあるわけです。これをモチーフにしないことには人間を描いたことにならないし、人間の世界を描いたことにはならない。いろいろなドラマはそこをベースにしていると思うので、そこを外さずに描いた結果、エロスやバイオレンスと向き合うことになりました。

第47回日本漫画家協会賞文部科学大臣賞を受賞されました。エロス、バイオレンスを作品のなかで追求していく姿勢と、50年の間での社会の変化をどう受け止めていらっしゃいますか?

永井 ぼくがデビューした当時は、まだいろいろなものがダメダメと言われて、世の中全体が堅かったと思います。まずそれに疑問を持ちました。ギャグマンガ家としてデビューしましたが、女の子にちょっと水着を着せたら(編集部から)ダメと言われて。いつも「なぜなんだろう」と思っていました。「自分の感覚がおかしいのか、あるいは世の中が少し凝り固まっているんじゃないのか」そんなことを思っていました。それが年月を経るごとに、どんどん世の中が変化して、ぼくが“過激”と言われた作品群が、たいしてそんなに過激ではなく、かわいらしいものと理解していただけるようになったのではないかと思っています。

“過激”を売りとしてきたのが自分のスタイルなので、何か過激なものを探そうと努力はしているのですが、最近は世の中の方がよっぽど過激な感じで、何を描いても大人しく見えてしまいます(笑)。

50年を“突破”した創作活動のなかでは、ピンチのときもあったかと思います。マンガ家を辞めたいと思ったことはありますか?

永井 もうそれは何度もあります。でも、他にないんです、自分には。マンガ以外に。

「何ができる?」と思うと、やっぱり「(マンガ以外)ないな」と思えて、気が付くと原稿用紙に向かっている。続けるしかない(笑)。

ピンチといえば、もう毎年、毎年ピンチだったような気がします。ことにデビュー当初から“過激”と思われたために、編集者とぶつかることが多く、各社の編集長と軒並み議論しました。結果、連載が終わったこともたくさんあります。けれども、そのたびに「こっちがダメならあっちへいこう」と、次から次へと雑誌を変えて。雑誌が変わると、また編集者の意見も変わって、それによって自分の、それまでとは違う側面を描くことができて。いまにして思えば「ピンチも結構いいんじゃないかな」と思っています。

ぼく自身は、雑誌の発行部数が多い少ないはどうでも良いことで。どんな雑誌でも、描くチャンスがあれば喜んで描きます。「(いろいろな雑誌の注文に)自分が対応していけば、自分のなかからいろいろな新しい側面が生まれてくるに違いない」──そんなことを思いながらマンガ家生活を続けてきました。ピンチはたくさんありましたが、その都度ピンチをチャンスに変えてきた、という感じです。

長いマンガ家生活のなかで「特に思い入れの強い作品を一作あげてほしい」と言われたらどの作品になるのでしょうか?

永井 そうですね、自分のなかでは『デビルマン』でしょうか。当時、ギャグマンガしか描かせてもらえず、何としてでもストーリーマンガを描きたいと思っていました。初めてのストーリーマンガの連載で『魔王ダンテ』を始めたのですが、掲載誌が休刊することになって。「ギャグに戻るしかないのかな」と思っていたところ、『デビルマン』を描くチャンスが生まれて。

「この作品を良いものにしないと2度とストーリーマンガを描く機会を得られないんじゃないか」──そういう切羽詰まった気持ちがありました。またテレビとタイアップしていたので、テレビの展開に合わせないといけない。一方で、雑誌の読者層にも合わせないといけない。常にジレンマと戦いながら連載した苦しさがあります。また「テレビ放映が終わったら完結」と編集長から言われて、急に完結しないといけなくなった。

どうすれば(作品に)自分の思いが表現できるのかを考えると、よりストーリーが“過激”になっていって。でも結果的に、そういった要素が作品を良いものにしてくれたのではないかと思っています。非常に自分のなかでは波乱万丈で、重要な作品になったと思います。

最新作『デビルマンサーガ』では、中国と睨み合うような状況が描かれています。作品を描くとき、先生にとって現実社会から影響を受けることはあるのでしょうか?

永井 ぼくにとってのマンガはファンタジーです。もちろん読者が望むなら何でも出していこうとは思っていますが……。基本的には現実とは関係のないフィクションの世界で表現したいと思っています。もちろん自分自身現実の世界に身を置いて生きているので、いろいろな情報に影響を受けるのは確かです。形を変えて表現していることもあります。とはいえ、あまり具体的に表現するのは極力避けようと思っています。

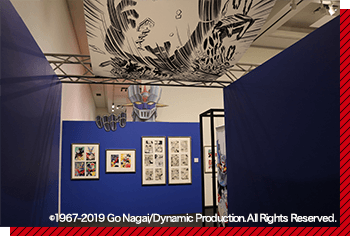

『マジンガーZ』『グレートマジンガー』『UFOロボ グレンダイザー』など『マジンガー』シリーズを展示したエリア。マジンガーZが見下ろす。『デビルマン』をモチーフにした展示エリアも。

海外でもファンを魅了する

永井豪作品の魅力

先日、フランス政府よりフランス芸術文化勲章・シュバリエを受勲されました。先生の作品が海外でも評価されることに対して、どのような印象をお持ちですか?

永井 小さい頃から外国映画が大好きで。小学生ぐらいから、日本映画よりヨーロッパ映画やハリウッド映画が好きでした。そういう意味では、感性の部分で日本的じゃないのかなと思っています。どこかヨーロッパの方と通じる要素、同じような要素を持っているのかもしれません。

また1988年にフランスのアボリアッツ・ファンタスティック国際映画祭に審査員として招待されました。そのときフランス人記者から「自分は子どものとき『UFOロボ グレンダイザー』(以下『グレンダイザー』)を観た。それまで日本人はみんなエコノミックアニマルで金儲けしか興味のない連中だと認識していた。けれど『グレンダイザー』を観て、「あ、日本人にも自分たちと同じ熱い血潮が流れている。初めて日本人が人間に思えた」みたいなことを言われたことがあります。「ああ、そうなんだ」と思い、以来、日本のためにも、アニメや映画などで呼ばれたら積極的に海外に行こうと思いながら活動してきました。

『グレンダイザー』や『マジンガーZ』が30数年前からヨーロッパで人気だったので、その流れでサイン会やトークショーによく呼ばれていました。海外は20ヵ国以上訪ねていると思います。最初のうちは、ぼくのことを知っている人も少なかったのですが、最近は本当に誰もが知っているような状況で。アニメだけ観ているのかな、と思っていたら、日本でしか売っていないようなマンガのことも知っていたりして。インターネットなどメディアが発展してきた影響かなと思う一方、本当に世界が狭くなってきたな、と感じます。

今回のシュバリエの受勲をどのように受け止めていらっしゃいますか?

永井 受勲理由についてはフランス語で説明されたので正確なところは分からなかったのですが(笑)、おそらく『グレンダイザー』[(フランスでは『GOLDORAK』ゴルドラック)]のアニメを評価されてのことだと思います。40年以上前の作品ですが、アニメの制作スタッフと一緒に力を合わせて制作した作品がフランスで記録的な大ヒットになった。もう鬼籍に入っていらっしゃる当時の制作スタッフの方も大勢いらっしゃいます。制作スタッフを代表して叙勲を受けた気持ちです。

ヨーロッパはまずスペインで『マジンガーZ』の放映が始まったんです。視聴率70~80%とすごく人気がありました。その後、1年ぐらい遅れて『グレンダイザー』の放映が開始されました。一方、フランスでは『グレンダイザー』が最初に放映されて。

それまでフランスにはロボット同士がぶつかり合って破壊し合うような激しいアクションや人間ドラマを扱ったアニメ作品はなかったみたいで、驚きをもって受け入れられました。最初子どもたちを中心に爆発的な人気になり、その後、日本での『ハレンチ学園』騒動のように、社会問題化して「このアニメを子どもたちに見せて良いのか?」と大論争になったようです。それで子どもたちだけではなく、大人たちにも知られるようになり、一大ムーブメントになった。

国によって放映される順番で、作品の人気度合いは異なっていますが、イタリアは何でも喜んでくれるみたいです。『デビルマン』や『マジンガーZ』『キューティーハニー』もみんな知っていたりして。イタリアの国民性とぼくの持つ作品のテイストが合っているのかな、と個人的には思っています。

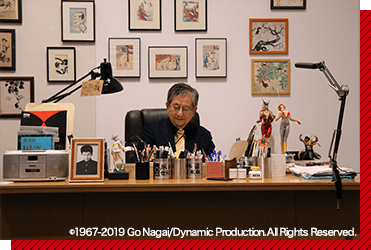

仕事場を再現した展示では、落書きを加えた浮世絵も見られる。「有名な浮世絵にイタズラ書きをするのを趣味にしていて。こんなところも再現してくれていてうれしいです」(永井豪)

東京展への期待と

これからの創作活動

改めて上野の森美術館で「画業50年“突破”記念 永井GO展」が開催されることについて、どういうお気持ちでしょうか?

永井 やっぱりうれしいですよね。ちょっと考えていなかったですから。『ハレンチ学園』や『あばしり一家』を描いていたときは、世間の冷たい大人の目に晒されながら、「負けないぞ」という気持ちで描いていたので。それが、大人の行く美術館で飾られるということに「画期的だな」と感じると同時に、月並みな表現ですが感無量です。

今回の展示用に描き下ろされた原稿やイラストがあります。コマで割った原稿とイラストで取り組み方の違いのようなものはありますか?

永井 マンガは時間経過を演出しなければならないので、コマで割ってキャラクターの顔をアップにしたり、ロングにしてみたりとカメラワークを考えることを重要視しています。一方、イラストの場合は、1枚の絵のなかにどれだけいろいろな要素を放り込めるか、ということを重視して。

マンガの場合でも、例えば見開きの場面だと(読者に)インパクトを与えて、たくさんの要素を入れようと思ったりします。そのときはイラストを描くときと同じような気持ちで考えることもあります。

東京展用に大きい絵を1枚描いています。シレーヌファンが多いと思って、大きな用紙にシレーヌをたくさん描きました。

大阪展、石川展で展示された『デビューGO』の後編、『デビューGO2』が東京展では展示されています。

永井 ただひたすらつらい思いをしていたのがデビューの頃だったので、詳しく描いてもそんなに面白くならないなと思っていました。ちょっと面白いかも、というところをつまんで描いたのが『デビューGO』で。

あの頃は、自分自身、マンガを描く能力があるのか、ないのか、そういったこともまったく分かりませんでした。ただ自分がマンガを描きたいという思いだけで(マンガの世界に)飛び込んで。マンガの世界がどういうものであるのかを、石森(章太郎、現在は石ノ森章太郎)先生のところで、とにかく厳しい世界であることを思い知らされながら、ただひたすら頑張ってきました。

どんなに努力していたかや、つらかったかは、ほぼ作品(『デビューGO』)からは感じられないと思いますが、時折、起こった面白い事件をちょっとだけつまんで描いてみました。当時のことは、忘れようにも忘れられない、思い出そうと努力しなくても思い出せる、身に沁みついている出来事です。

2019年で画業52年目です。これからどんな創作活動を続けていかれるのでしょうか?

永井 マンガ家という職業は需要があってのことなので。需要がなくなったら自然に仕事もこなくなります。「永井を使いたい」という出版社や媒体、それは紙に限らずwebやアプリでも「永井豪のマンガをもっと描いてほしい」ということであれば一所懸命描こうと思っています。

特に疲れてもいませんしね。ぼくはあまり過去は振り返らない方なので『激マン!』みたいな注文で「昔のことを描け」と言われて、思い出しながら描くのはかなりつらかったです。普通のマンガを描くより『激マン!』のようなマンガの方が、倍くらい疲れました。普段はだいたい過ぎたことは次から次へと忘れて、常に明日のことしか考えていない人間なので。「次の原稿をどう展開するか」とか、そういうことしか考えていません。なので、これからも次の作品を描いていきたいですね。

「笑劇奇譚」と題された『オモライくん』『まろ』など、ギャグマンガが配されたエリアは、ポップな色調で作品の雰囲気を再現。その他にもマンガ以外の仕事(小説の挿絵やTHE YELLOW MONKEY、布袋寅泰氏のCDジャケット、監督作品の絵コンテなど)をまとめた「other works」や「落らく楽書帳」の展示など見どころ満載だ。

本ページのデータの著作権は永井豪と(株)ダイナミックプロダクションに帰属します。これらのデータは、いかなる形でも私的使用以外の目的でコピー、複製、再出版、掲示、配布、公衆送信することはできません。お客様が本ページを利用される場合、利用規約の条件に同意されたことになります。

©Go Nagai/Dynamic Production 2019